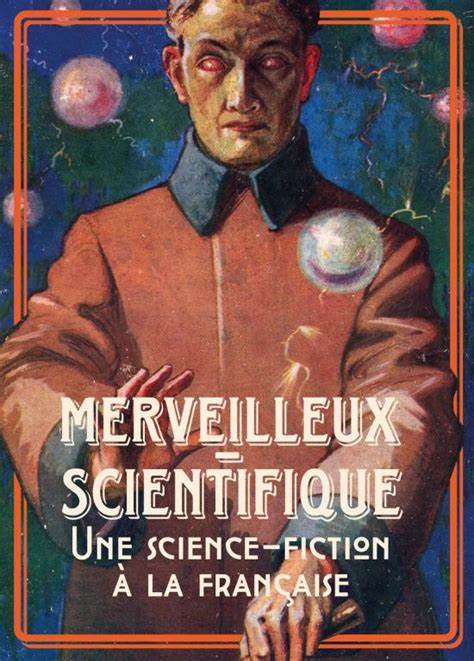

На рубеже XIX и XX веков мир стоял на пороге масштабных научных открытий и технологических прорывов. Париж и другие города Франции наводнили идеи и ожидания, вызванные развитием медицины, физики и химии. В этом контексте появилась уникальная литературная форма – французский жанр merveilleux-scientifique, или научное чудо, который стремился переосмыслить реальность через призму научной фантастики. Этот жанр, с одной стороны, обращался к научной методологии, с другой – не боялся вторгаться на территорию фантастического и даже магического, создавая неповторимый художественный сплав, расположенный на границе знания и неизвестности. Создателем и главным теоретиком merveilleux-scientifique стал Морис Ренар – писатель, который своим романом «Доктор Лерн, полубог» (1908) задал тон и правила этому направлению.

В своих произведениях Ренар изображал научные эксперименты и открытия, тесно связанные с реальными био-медицинскими исследованиями того времени, включая трансплантацию органов и хирургические вмешательства, но при этом одним из ключевых условий жанра было изменение лишь одного природного закона в сюжете, что делало истории правдоподобными и заставляло читателя задумываться над актуальными вопросами современности. Важно отметить, что merveilleux-scientifique – это не просто научная фантастика в её классическом понимании, популяризированном такими авторами, как Жюль Верн или Герберт Уэллс. Ренар намеренно отходил от приключенческих историй и исследования будущего, присущих Верну. Если Жюль Верн увлекал читателя путешествиями и открытиями, то merveilleux-scientifique концентрировался на «невидимом», на том, что находится на грани понимания нашей эпохи, на том, что ученые лишь начинают изучать. Таким образом жанр выступал как интеллектуальный эксперимент, моделирующий альтернативные научные реальности, которые могли бы случиться в настоящий момент или с научными объектами уже открытыми, но ещё не до конца исследованными.

В центре внимания жанра – не прогнозы на будущее, а исследование настоящего, иногда окутанное как научным, так и оккультным, что отражало смешение научного знания и псевдонауки, столь характерное для начала XX века. Примером может служить увлечение радиоактивностью, псевдохирургическими опытами и исследованиями психических явлений. В произведениях merveilleux-scientifique часто использовались мотивы мистицизма, гипноза, психометрии и спиритизма, что не было чуждо и реальному научному сообществу того времени, включая участие видных ученых, таких как Пьер и Мария Кюри, в спиритических сеансах. Одним из наиболее наглядных примеров стиля и подхода Morise Ренара и его современников служит роман «Доктор Лерн, полубог», где поднимаются темы пересадки мозга и сознания, принятия на себя контроля над другим телом, что было одновременно и научной фантазией, и философским размышлением о человеческой идентичности и этике науки. В произведении сложилась напряжённая атмосфера между научным потенциалом и опасностью злоупотребления открытиями.

Жанр merveilleux-scientifique не ограничивался только романами. Он получил развитие в журналовой форме, в сериях статей и рассказов, в своих дальних ветках пересекался с другими культурными и научными движениями того времени. Все эти произведения требовали от читателей критического мышления, они не ставили перед собой развлекательные задачи или популяризацию уже известных фактов, а стремились дозировать научные загадки, ставить под сомнение привычное мировоззрение, расширять горизонты восприятия. В творчестве представителей жанра переплетались мотивы классического научного исследования с элементами фантазии, позволяющими видеть научное и марvellous – чудесное – как взаимодополняющие начала. Такая двойственность позволяла авторам говорить об опасностях и этических дилеммах научного прогресса, не ограничиваясь сухими оглашениями открытий, а творчески переосмысляя последствия внедрения новых технологий в общество.

Уникальность merveilleux-scientifique также заключается в его национальной и культурной специфике. В то время, как англо-американская научная фантастика впоследствии возьмёт курс на развитие футуризма и технологических утопий, французский жанр сохранял связь с символизмом и философией, объединяя в себе литературные традиции с активным научным любопытством. Французское общество было свидетелем не только успехов науки, но и культурной напряженности между рациональным подходом и оккультным, между современностью и мистикой. Многие сюжеты merveilleux-scientifique заостряли внимание на этических и социальных вопросах: как далеко может зайти человек в исследовании природы, какую цену он заплатит за научное познание, возможен ли контроль над сознанием, какова роль человека в мире, где границы между человеком и машиной, человеком и животным становятся размытыми. Эти темы резонируют и в современной научной фантастике, показывая актуальность и дальновидность произведений начала века.

Несмотря на значимость и богатство жанра, merveilleux-scientifique постепенно вышел из массового литературного оборота и был во многом забыт на протяжении XX века. Это связано с несколькими факторами, включая отсутствие развитой инфраструктуры специализированных изданий и социальных сетей читателей, по сравнению с англоязычными странами, а также критическое отношение традиционной французской академической среды к такому сумбурному симбиозу науки и фантазии. Лишь в последние десятилетия благодаря усилиям исследователей и коллекционеров эта часть французской научной фантастики переживает ренессанс внимания и переиздается на современный лад. Сегодня merveilleux-scientifique интересен не только как литературное направление, но и как исторический феномен, отражающий культурные и научные тревоги своего времени. Он помогает понять, как концепции науки и чудесного сосуществовали и влияли друг на друга, а также как литература может служить инструментом анализа современности, моделирования альтернативных реальностей и стимулирования критического мышления.