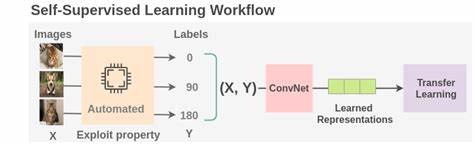

Кора головного мозга неразрывно связана с обработкой информации, которая приходит извне и формирует внутреннее представление мира. Одной из важнейших особенностей коры является её слоистая структура, включающая несколько уровней с различными нейронами и функциональными ролями. Несмотря на значительные исследования, точные механизмы, объясняющие, почему кора устроена в виде многоуровневой сети и как функциональные особенности различных слоёв взаимосвязаны, долгое время оставались неясными. Новые данные, опирающиеся на концепции самообучающегося предсказательного обучения, позволяют пролить свет на эти вопросы. Самообучение — это тип обучения, в котором система извлекает закономерности из данных без явных внешних меток или вознаграждений.

В частности, предсказательное обучение предполагает, что нейронные сети формируют внутренние модели мира, прогнозируя будущую сенсорную информацию на основе прошлого опыта и конктекстуальных сигналов. Современная модель коры основывается на идее, что различные слои коры выполняют специальные функции в рамках процесса предсказания и интерпретации сенсорных сигналов. Классическое понимание гласит, что сенсорная информация поступает в слой 4 (L4), который передаёт её в слой 2/3 (L2/3), интегрирующий поступающие данные с верхнеуровневым контекстом. Затем информация передаётся в слой 5 (L5), который транслирует результаты обработки в другие мозговые области. Однако современные исследования выявили, что L5 также получает прямые входы от таламуса — центрального релейного узла сенсорной информации — что бросает вызов классической модели последовательной обработки.

Эта параллельная архитектура позволяет L2/3 предсказывать поступающую информацию, опираясь на задержанные данные, тогда как L5 служит своего рода эталоном реального сенсорного входа. Сравнение предсказаний L2/3 с фактами, получаемыми в L5, генерирует ошибку предсказания, которая используется для обучения и адаптации нейронных связей. В техническом плане, представленный подход реализует самообучающуюся модель, в которой нейроны L2/3 прогностически активируются на основании предыдущих сенсорных данных и контекста, а L5 отражает актуальный сенсорный ввод. Ошибка между прогнозом и фактическим сигналом способствует пластичности синапсов, что позволяет системе обучаться без внешних наставлений. Такая модель детально воспроизводит биологические наблюдения, включая долгосрочную синаптическую пластику и специфику слоёв в коре.

Одной из ключевых особенностей модели является важность задержки передачи информации от L4 к L2/3. Эта задержка обеспечивает временное рассогласование между данными, доступными для предсказания (L2/3), и фактическим входом (L5). Без такой задержки предсказания теряют смыслность, поскольку обе структуры одновременно получают идентичный сигнал. Такой временной сдвиг может объяснять широкий спектр нейрофизиологических феноменов, включая обработку последовательных и контекстуальных стимулов. Самообучающаяся предсказательная модель демонстрирует высокую устойчивость к помехам и неопределённости сенсорного ввода.

При добавлении шума или частичной окклюзии входных данных система способна с помощью активности L2/3 создавать реконструкции полной информации, в то время как L5 отражает лишь наблюдаемые сегменты. Это свидетельствует о том, что L2/3 формирует абстрактное и стабильное представление окружающей среды, которое менее подвержено искажениям. Важным аспектом исследования является объяснение различий в уровне разреженности (спарсности) активности нейронов разных слоёв коры. Спарсность — это феномен, при котором лишь ограниченное число нейронов активно в ответ на определённый стимул, что обеспечивает энергоэффективность и высокую специализацию. Эксперименты и моделирование показали, что L2/3 демонстрирует более выраженную разреженность, чем L5, что соответствует их различным вычислительным ролям.

Разреженность в L2/3 повышается с увеличением количества нейронов, что может отражать эволюционный процесс расширения этого слоя у человека и других приматов. Процесс самообучения также раскрывает, что обратные связи от L5 к L2/3 играют ключевую роль в передаче сигналов ошибки и обеспечивают корректировку предсказательных моделей. Интересно, что даже случайные обратные связи могут эффективно поддерживать обучение, хотя более структурированные связи обеспечивают лучшие результаты. Такое открытие открывает новые перспективы для понимания механизмов передачи сигналов ошибки на клеточном уровне и их биологической реализации. Кроме того, в задаче, моделирующей сенсомоторное несоответствие (например, расхождение между визуальным потоком и собственной моторной активностью организма), модель воспроизводит различия в реакции активности нейронов L2/3 и L5, соответствующие экспериментальным данным из работ на мышах.

В частности, при несоответствии L2/3 демонстрирует позитивный сигнал ошибки, тогда как L5 — негативный, что отражает их роли в предсказании и восприятии настоящей сенсорной информации соответственно. Эта динамика возникает из-за того, что L2/3 прогнозирует непрерывный визуальный поток на основе моторного контекста, а L5 регистрирует фактическое присутствие или отсутствие стимуляции. Модель также предсказывает, что стимуляция нейронов одного слоя по-разному влияет на ошибочные сигналы в другом слое. Так, усиление активности L5 снижает величину ошибок в L2/3 и может инвертировать знак ошибок, что несёт важные последствия для понимания функциональной организации коры головного мозга. Аналогично, стимуляция L2/3 усиливает ошибки в L5.

Эти взаимосвязи подчеркивают сложный и динамичный характер взаимодействия между слоями при обработке информации и самокоррекции. Рассматривая сделанные выводы в более широком контексте, становится очевидно, что корковая архитектура не случайна, а функционально специализирована для реализации самообучающихся предсказательных алгоритмов. Такая организация позволяет эффективно обработать огромное количество данных из окружающей среды, поддерживать устойчивые внутренние модели мира и быстро корректировать их при возникновении несоответствий. Эволюционно, расширение слоя L2/3 и формирование его специфических функций могли служить фактором повышения когнитивных способностей. Различия в объёме и плотности нейронных связей L2/3 между видами коррелируют с уровнем сложных поведенческих и познавательных функций.

Технические детали модели отражают современные подходы машинного обучения, в частности методы градиентного спуска и минимизации ошибки предсказания. Благодаря этому соединяются знания о биологии и вычислительных алгоритмах, что способствует развитию нейроинформатики и созданию более биологически правдоподобных искусственных нейронных сетей. Перспективы дальнейших исследований включают изучение роли других слоёв коры, их взаимодействие в иерархической структуре и интеграцию самообучающихся предсказательных процессов с другими видами обучения, такими как подкрепление и супервизия. Экспериментальные проверки моделей могут основываться на контролируемом стимулировании отдельных слоёв и измерении пластичности и активности в режиме реального времени. В целом, концепция самообучающегося предсказательного обучения в коре головного мозга предлагает обширное объяснение фундаментальных принципов её работы.

Она связывает анатомические и функциональные особенности слоёв, формирует механистический взгляд на обработку временной информации и открывает пути для развития новых нейропротезов, методов восстановления функций мозга и искусственного интеллекта, основанного на принципах биологического обучения.