Эволюция – сложный и многогранный процесс, который с момента открытия Чарльзом Дарвином в XIX веке продолжает вызывать вопросы и вдохновлять учёных. Одним из таких вопросов всегда оставался парадокс того, как организм может постепенно развивать новые полезные признаки, если промежуточные этапы делают его менее приспособленным. Наука долго искала ответы на этот и другие вызовы эволюционной теории, и одна маленькая, казалось бы, незначительная деталь — дополнительный палец у морской свинки — стала ключом к пониманию главных законов жизни. Морские свинки, наука и эволюция тесно переплелись в работе выдающегося биолога XX века — Сьюэлла Райта, чьи исследования изменили представление о том, как на самом деле происходит развитие видов. Этот необычный случай с лишним пальцем, на первый взгляд просто биологическая аномалия, открыл новый взгляд на роль генетики, случайностей и отбора в природе.

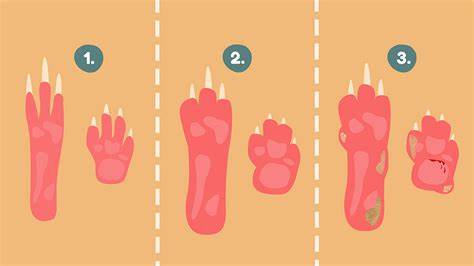

Сьюэлл Райт, будучи молодым биологом, изучал генетику морских свинок под руководством знаменитого учёного Уильяма Касла в Гарварде. В это время ещё не было известно о структуре ДНК, а наследственность изучали преимущественно на основе наблюдений и статистического анализа. Именно там, в лаборатории, и была обнаружена свинка с необычным «лишним» пальцем на задней лапе — редкое и ранее не встречавшееся явление для этой семьи грызунов. Этот палец сначала выглядел как рудимент без мышц и костей, но постепенно, благодаря отбору, природа «научилась» формировать полноценный дополнительный палец, который приносил своему обладателю новые возможности. Для Райта это стало вызовом и возможностью понять фундаментальные принципы эволюции и генетики.

Особенность пальцев у морских свинок — четыре спереди и три сзади — была жёстко закреплена и традиционно считалась неизменной. Как же тогда мог появиться и закрепиться новый палец? Кроме того, простой естественный отбор не мог объяснить, как неадаптивные в первые этапы изменения смогли зафиксироваться в популяции. Спустя годы исследований Райту удалось пояснить, что эволюция не всегда идёт по прямой линии постепенных улучшений. Суть его взглядов заключалась в понимании «адаптивного ландшафта» — представления, что существует множество пиков приспособленности, разделённых долинами низкой приспособленности. Иногда, чтобы достичь более высокого пика, популяции должны преодолеть периоды снижения приспособленности.

Эти трудности могут преодолеваться за счёт генетического дрейфа — случайных изменений частот генов в небольших изолированных популяциях — и миграций, способствующих обмену генетическим материалом между группами. Эксперименты с морскими свинками оказались поистине показательными, демонстрируя, как изолированные семейные линии, несмотря на интенсивное инбридингование, развивали уникальные генетические комбинации, которые затем через миграции «распространялись» по другим линиям. Такая динамика позволяла преодолевать биологические «долины» и находить новые оптимальные варианты приспособленности. В свете этих открытий появилась теория «сдвига баланса» (shifting balance theory), разработанная самим Райтом, ставшая одной из самых обсуждаемых и спорных в современной популяционной генетике. Она объединяет в себе естественный отбор, генетический дрейф и миграции, объясняя, как сложные адаптации могут эволюционировать несмотря на неоптимальные промежуточные стадии.

Кроме того, работа Райта на морских свинках способствовала развитию понимания сложных взаимодействий между генами, выявив, что даже кажущиеся простыми признаки — такие как цвет шерсти или количество пальцев — формируются не одним геном, а сложной сетью взаимосвязанных генов и их аллелей. Это противоречило устоявшейся в начале XX века идее о простом наследовании и помогло прокладывать путь к современной молекулярной генетике. Пример с морской свинкой и её дополнительным пальцем имеет продолжение и в других областях науки. Он стал мощной метафорой для объяснения широкой картины эволюционного процесса — того, что изменения не всегда постепенны и направлены исключительно на «улучшение», иногда эволюция спотыкается, отступает и лишь через сложные пути и случайности находит свой новый путь. Связь этих идей особенно актуальна и в наших днях — например, при изучении мутаций в вирусах, таких как SARS-CoV-2, где несколько последовательных изменений сначала снижали эффективность вируса, но затем привели к появлению новых, более заражающих вариантов.

Идея о том, что эволюция не движется «вверх по лестнице» строго покомнатно, а скорее «прыгает» между пиками и долинами, помогает лучше понимать и управлять такими вызовами. Наследие Сьюэлла Райта невозможно переоценить. Его работа с морскими свинками, несмотря на кажущуюся простоту, позволила строительные блоки эволюционной биологии соединить в единую и целостную картину. Современные генетики, биологи и эволюционисты продолжают использовать его концепции и модели, а также критически обсуждать их, что стимулирует дальнейшее развитие науки. Но в итоге мы должны помнить, что великие открытия рождаются там, где интерес к деталям встречается с глубокой интуицией и упорством.

И, возможно, именно дополнительный палец у морской свинки — маленькое чудо природы — помог заглянуть за кулисы жизни и понять, как органические явления формируют жизнь в её удивительном многообразии. От простых грызунов до сложных теорий — эволюция остаётся живым и динамичным процессом, который раскрывает свои тайны через исследования, смелые идеи и неожиданные наблюдения. Сегодня наука движется вперёд благодаря тем, кто не боится обращать внимание на необычное, идущему дальше Дарвина и видящему сложность и красоту природы в её разнообразии и изменчивости.