Проблема воспроизводимости научных исследований становится всё более заметной в последние годы и вызывает серьёзные дебаты в научном сообществе. Один из самых масштабных и уникальных проектов, направленных на проверку воспроизводимости биомедицинских экспериментов, был реализован в Бразилии. Результаты этого проекта, объявленные в 2025 году, демонстрируют тревожные тенденции и заставляют задуматься о необходимости реформы научной методологии и политики в области научных исследований. Бразильская инициатива воспроизводимости была запущена в 2019 году с целью проверки надёжности методик и результатов, которые широко применяются в биомедицинской сфере. Особенность проекта заключалась в том, что он ориентировался не на отдельные научные области или знаменитые публикации, а на распространённые методы исследований, используемые в стране.

Это позволило собрать большую и репрезентативную выборку и создать условия для проведения масштабного воспроизведения экспериментов. В проекте участвовало 213 учёных из 56 лабораторий по всей Бразилии. Выбор методов исследования основывался на анализе публикаций с 1998 по 2017 год. Участники сфокусировались на трёх широко употребляемых методах: тестах клеточного метаболизма, методах амплификации генетического материала, а также поведенческих тестах для грызунов. Выбранные методы позволяли лабораториям с относительной лёгкостью воспроизвести эксперименты с достаточной достоверностью.

Всего для воспроизведения было отобрано 60 статей, каждая проверялась одновременно в трёх независимых лабораториях, что обеспечивало объективность и снижало риски субъективных ошибок. Независимый экспертный комитет рассматривал результаты для определения действительного соответствия между оригинальными публикациями и их копиями. В итоге было проведено 97 валидных попыток воспроизводства 47 экспериментов. Результаты оказались неутешительными: менее половины экспериментов удалось воспроизвести, а лишь 21% соответствовали более половине критериев воспроизводимости, таких как наличие статистической значимости в том же направлении и сопоставимые показатели эффекта. Таким образом, большинство проверенных исследований не прошли проверку воспроизводимости.

Дополнительным и крайне важным наблюдением стала тенденция к завышению эффектов в оригинальных публикациях. В среднем эффекты, указанные в них, были на 60% больше, чем те, которые смогли зафиксировать повторные эксперименты. Это указывает на системную проблему переоценки результатов в биомедицинской литературе, что может быть связано с публикационным давлением, методическими ошибками или неадекватной статистикой. Пандемия COVID-19, проходившая во время реализации проекта, осложнила логистическую часть работы: лаборатории столкнулись с ограничениями по доступу к оборудованию, расходным материалам и человеческим ресурсам. Кроме того, возникли разногласия между командами относительно степени точного следования протоколам оригинальных исследований, что отчасти усложнило координацию и стандартизацию процесса.

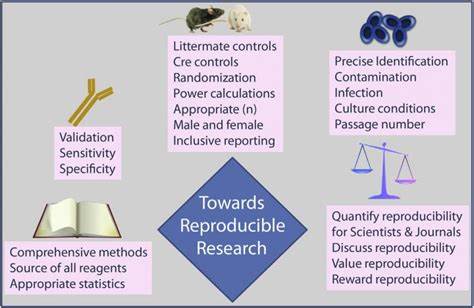

Тем не менее сам факт подобного масштабного коллаборативного проекта в условиях сложностей демонстрирует высокий уровень организационной культуры и готовность научного сообщества к самоанализу. Участники подчеркивают, что полученные данные являются основой для системных изменений: необходимость создания прозрачных стандартов, поддержка открытой науки и практик, направленных на минимизацию ошибок и повышения качества публикаций. Кризис воспроизводимости — не уникальная проблема Бразилии. Ранее масштабные проекты в разных странах, а также международные инициативы в области открытой науки, показывали сходные тенденции. Проблемы воспроизводимости затрагивают ключевые аспекты научного знания, вызывают сомнения в достоверности опубликованных данных и подрывают доверие общества к науке.

Одной из причин низкой воспроизводимости специалисты называют отсутствие полноты методологического описания в публикациях, что мешает другим исследователям точно воспроизвести процессы. Также значимую роль играет стремление публиковать положительные и впечатляющие результаты, приводящее к системному смещению в направлении «результатов, которые хорошо продаются». Для решения этих вызовов научное сообщество постепенно внедряет такие практики, как preregistration (предварительная регистрация протоколов), публикация отрицательных или нейтральных результатов, более строгие стандарты по отчетности и статистическому анализу. Важно также внедрение образовательных программ для учёных, нацеленных на улучшение навыков экспериментального дизайна и аналитики. Что касается Бразилии, то результаты инициативы становятся важным аргументом для формирования политики в области науки и образования.

Речь идёт о создании национальных стандартов воспроизводимости, усилении контроля качества научных публикаций и увеличении финансирования проектов, направленных на проверку и повторение экспериментов. Кроме того, инициатива стимулирует диалог между университетами, научными институтами и государственными органами для совместной работы над улучшением климата в научных исследованиях. В долгосрочной перспективе повышение воспроизводимости исследований способствует развитию надёжной базы научных данных и ускоряет внедрение проверенных инноваций в клиническую практику, фармацевтику и биотехнологии. Это крайне важно для повышения уровня здравоохранения и технологического прогресса в стране. В итоге, масштабная проверка биомедицинских исследований в Бразилии поднимает на поверхность комплексные проблемы, требующие системных и совместных усилий.

Она стала своеобразным зеркалом, отражающим текущие недостатки и предлагающим путь к улучшению — через реформирование научной культуры, внедрение новых стандартов и укрепление доверия к научным результатам. Такого рода проекты необходимы для того, чтобы наука оставалась надёжным источником знаний и могла эффективно служить обществу, открывая новые горизонты в медицине и биологии.