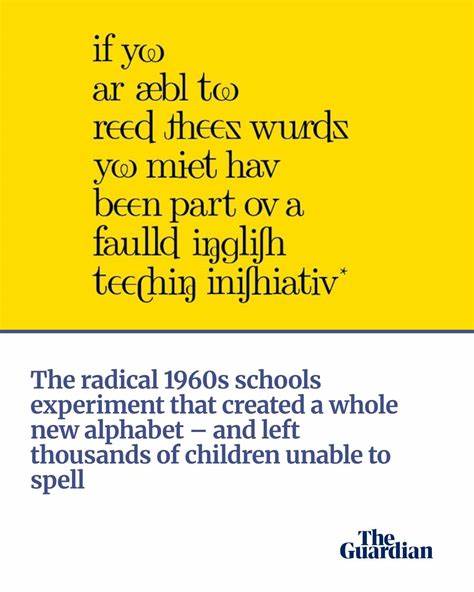

Английский язык изначально славится своей сложной системой правописания, что создаёт значительные трудности для начинающих читателей. В отличие от таких языков, как испанский или валлийский, где буквы практически однозначно соответствуют звукам, английский алфавит отражает множество исторических слоёв и исключений. Часто один и тот же звук может писаться по-разному, что приводит к путанице и замедляет процесс обучения. Учитывая эти проблемы, в середине XX века возникла идея по радикальному упрощению способа обучения чтению в школах. Основной движущей силой за созданием новой системы стал сэр Джеймс Питман, британский парламентарий и внук изобретателя стенографии Сэра Айзека Питмана.

В своей речи в парламенте в 1953 году он прямо указывал, что негармоничная и «нелогичная» орфография английского языка — это главный барьер для развития грамотности у детей. Его предложение заключалось в том, чтобы создать новый алфавит, основанный на принципе соответствия каждого символа одному звуку, что облегчало бы освоение чтения. В результате в 1959 году появился Изначальный Обучающий Алфавит (Initial Teaching Alphabet, ITA) — система из 44 знаков, включающая как привычные буквы, так и совершенно новые, с уникальными формами и сочетаниями. Многие символы представляли звуки, которым в традиционном алфавите не соответствовал отдельный знак, что позволило устранить многозначность и исключения, присущие английской орфографии. Например, в ITA были обратные буквы, сочетания с вкраплениями других букв и непривычные комбинации, призванные передавать звуковое строение языка максимально точно.

Эксперимент стартовал широко: к 1966 году около 140 из 158 образовательных управлений Великобритании начали вводить ITA хотя бы в одном из своих учебных заведений. Его задача не заключалась в замене традиционного алфавита, а в том, чтобы с помощью более логичной системы дети быстро научились читать, а затем без особых проблем перешли к стандартному письму к семи-восьми годам. Однако на практике переход с ITA на традиционный алфавит оказался необычайно сложным. Многие дети не смогли гладко переключиться между двумя системами, и результаты обучения были неоднозначными. Воспоминания участников того периода неоднородны: некоторые отмечают ускоренное развитие навыков декодирования текстов и повышения уверенности в чтении, особенно среди детей из малообеспеченных семей, у которых дома было мало книг.

Другие же испытали сильный стресс, путаницу и даже стойкие проблемы с правописанием. Воспоминания тех, кто учился по ITA, часто описывают чувство замешательства и отчуждения от предмета «английский язык». Они также подвергались насмешкам и критике со стороны учителей и сверстников за свое неправильное правописание, несмотря на то, что их чтение и понимание текста могло быть вполне хорошим. Некоторые бывшие ученики говорили о том, что именно обучение по ITA заложило у них внутренний барьер по отношению к письменному английскому, породило неуверенность, в результате чего они старались избегать писем и правописания. Критики инициативы обращают внимание на то, что проект ITA был скорее технологическим экспериментом и новаторским решением, нежели педагогическим методом, основанным на глубоком понимании образовательной психологии.

У истоков разработки стоял человек с инженерным и лингвистическим бэкграундом, но без обширного опыта в преподавании и детском развитии. Это во многом определило слабые стороны эксперимента. Также отсутствие национальных стандартов и общих требований означало, что внедрение ITA проходило фрагментарно. В каждой школе и даже в отдельных классах использовались свои подходы, отчего эффективность и результаты были крайне разнообразны. Когда наступал момент отказаться от новаторского алфавита, многие педагоги и родители ощущали неприятное замешательство, поскольку не было чёткого плана перехода и систематической поддержки детей.

Важно отметить, что ITA не стала массово признанной и повсеместно внедренной системой, она прожила сравнительно короткий период — около десятилетия, а затем была бесшумно забыта. Не было проведено масштабных исследований с долгосрочным наблюдением, которые позволили бы объективно оценить влияние системы на грамотность, академические успехи и психологическое состояние учащихся. Благодаря этому вопросы о том, повредил ли ITA уровню владения английским языком и грамотности, остаются открытыми и по сей день. Те, кто вырос на ITA, по сей день делятся своими воспоминаниями о необычных символах, которые им приходилось читать и писать. Некоторые отмечают, что система помогла им быстрее освоить звукопроизношение и беглое чтение, но и одновременно создала серьезные трудности с традиционной орфографией.

Их опыт показывает, что попытка значительно упростить и стандартизировать сложный язык путём внедрения альтернативной системы — это дело, требующее взвешенного подхода, глубокой педагогической экспертизы и масштабных испытаний. Эксперимент ITA занимает в истории науки об образовании особое место. Он служит примером того, как амбициозные реформы, направленные на решение фундаментальных проблем, могут неожиданно привести к новым сложностям и даже вреду. Такой исход подчеркивает важность осторожного и системного подхода к инновациям, особенно в сфере, связанной с обучением детей и развитием базовых навыков. Современный мир активно обсуждает методы преподавания чтения и письма, уделяя особое внимание правильному сочетанию фонетических подходов и развития контекстного понимания языка.

Несмотря на критику, опыт ITA внес важный исторический вклад в эти дискуссии, освещая сложность взаимодействия между языковыми структурами и образовательными практиками. Сегодня, когда цифровая грамотность стала неотъемлемой частью жизни, многие прежние трудности компенсируются техническими средствами, такими как автоматическая проверка правописания. Но история ITA напоминает, что фундаментальные проблемы с языком и обучением не решаются быстро и требуют внимательного и научно обоснованного подхода. Он служит уроком для педагогов, разработчиков методик и политиков в сфере образования — никогда не игнорировать комплексность процессов и не изолировать инновации от мониторинга их последствий. Таким образом, эксперимент 1960-х годов с созданием нового алфавита в рамках ITA — это не просто забытая педагогическая попытка.

Это своеобразная страница истории реформирования образования, которая продолжается до сих пор через диалог о том, как сделать изучение английского языка более доступным, эффективным и гармоничным для будущих поколений.