Эволюция организмов происходит на разных временных и биологических уровнях, объединяя микроэволюционные процессы, такие как мутация, отбор и генетический дрейф, с макроэволюционными изменениями, происходящими на протяжении миллионов лет. Несмотря на масштабные различия, между этими уровнями существуют глубокие взаимосвязи, которые до недавнего времени оставались плохо понятыми. Новейшие исследования морфологии крыльев дрозофилы выявили яркие доказательства того, что микро- и макроэволюция неразрывно связаны через механизмы вариации и развития. Дрозофила, или плодовая муха, является классическим объектом для изучения эволюции благодаря короткому жизненному циклу, богатой генетике и множеству доступных данных. Исследование изменений формы её крыльев стало ключевым направлением, позволяющим понять, каким образом разнообразие на уровне отдельного организма отражается на изменениях, происходящих внутри популяций и между видами на протяжении длительного геологического времени.

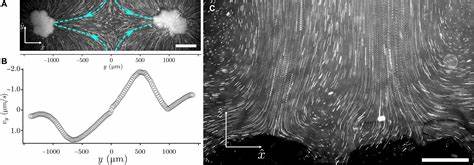

Одним из центральных открытий является выявление положительной корреляции между вариабельностью на микроуровне и дивергенцией, наблюдаемой на уровне макроэволюции. Более того, удивительно, что наиболее сильная связь обнаружена между так называемым «развивающим шумом» — вариациями, возникающими в процессе индивидуального развития и считающимися случайными — и макроэволюционной дивергенцией крыльев дрозофил. Это опровергает традиционные представления о том, что наиболее близкими должны быть связи между стоящей генетической вариацией и микроэволюционными изменениями внутри популяций. Развивающий шум проявляется как небольшие случайные отличия между симметричными левыми и правыми крыльями одного индивида. Он отражает степень устойчивости и гибкости развития крыльев, а также способность системы реагировать на внутренние и внешние вариации среды.

Интересно, что именно этот шум демонстрирует наибольшую предсказательную силу для объяснения долгосрочных эволюционных изменений формы крыльев в роде Drosophila, охватывающих временной отрезок более 40 миллионов лет. Традиционная эволюционная генетика ставит в центр внимания стоящую генетическую вариативность, которая считается потенциалом популяции для адаптации к изменяющимся условиям среды. В рамках теории генетических ограничений ожидается, что направления наибольшего генетического разнообразия в популяции определяют пути наибольшей эволюционной дивергенции. Однако, как показали современные исследования, хотя связь между генетической вариабельностью и микроэволюцией значима, она оказывается менее выраженной при переходе к более масштабным макроэволюционным изменениям. Данные свидетельствуют о том, что структуру развивающего шума формирует не только случайность, но и исторически накапливаемые эффекты адаптивных изменений и колебаний фитнес-лэндшафта.

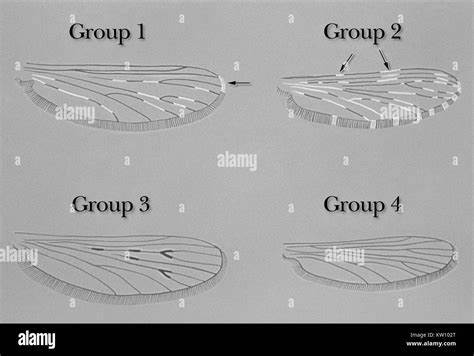

Это означает, что макроэволюционные процессы влияют на конституцию развивающей системы, формируя свойства организма таким образом, что её внутренняя вариабельность становится отражением длительных эволюционных трендов. Другими словами, эволюция на больших временных масштабах создаёт определённые «пути наименьшего сопротивления» внутри системы развития крыльев, которые ограничивают или направляют возникновение новых вариаций. Это явление поддерживает гипотезу конгруэнтности, согласно которой вариабельность организма согласуется с историей изменений адаптивных пиков, а не служит её непосредственной причиной. Методологически исследование использовало многомерный анализ различных уровней вариации: межвидовую дивергенцию, различия между популяциями в пределах вида, стоящую генетическую вариацию, фенотипическую пластичность, мутационную вариабельность и развивающий шум. Использование ко/вариационных матриц позволило построить количественные связи между этими уровнями и выявить, что закономерности, заложенные в развитии на микроуровне, масштабируются и проявляются на макроэволюционном уровне.

Выявление сильной корреляции между развивающим шумом и макроэволюцией ставит под вопрос привычное понимание причинно-следственных связей в эволюции. Результаты исследования подчеркивают важность диалектического подхода, который рассматривает процесс эволюции как интеграцию множества уровней взаимного влияния, где причинность не односторонняя, а эмерджентная и многогранная. Важным аспектом является то, что вариации, обусловленные фенотипической пластичностью, а также генетическими эффектами, также демонстрируют положительные связи со структурами дивергенции, но их сила зачастую ниже, чем у развивающего шума. Это иллюстрирует, что адаптивный потенциал организмов формируется не только на основе наследуемых вариантов, но и как результат взаимодействия с экологическими и физиологическими факторами, интегрированными в механизм развития. Изучение формы крыльев с помощью современных методов геометрической морфометрии позволило точно измерять положения ключевых анатомических точек (ландмарков), вычислять вариации между индивидами, линиями и видами и строить статистические модели, учитывающие филогенетические связи.

Такой подход дал возможность детально проследить эволюционную динамику и предложить механистические объяснения наблюдаемым закономерностям. Новая интерпретация роли развития как посредника при преобразовании генетической и экологической информации в фенотипические изменения является важным шагом в объединении теорий эволюционной биологии, генетики, и системной биологии. Отказ от строгого разделения микро- и макроэволюционных процессов и признание их диалектической связи способствует пониманию универсальных принципов и ограничений в эволюционном процессе. Кроме того, исследование поднимает вопросы о том, как внутриорганизмные механизмы устойчивости (канализации) и пластичности развиваются под воздействием долгосрочных колебаний селективных давлений, и каким образом это отражается на скорости и направлении эволюции на различных биологических и временных масштабах. В практическом плане полученные данные могут иметь значение для прогнозирования адаптивных изменений организмов в ответ на современные вызовы, такие как изменение климата.