В последние годы искусственный интеллект (ИИ) переживает настоящий бум, и среди множества направлений выделяется концепция агентного ИИ — автономных интеллектуальных агентов, способных принимать решения, планировать задачи и учиться на основе накопленного опыта. Однако наступил момент, когда всё чаще звучит мнение, что агентный ИИ — скорее пузырь, нежели реальное инновационное решение. Несмотря на скептицизм, многие специалисты продолжают экспериментировать с этой технологией, пытаясь раскрыть ее потенциал и найти пути адаптации к реальным задачам. Рассмотрим ключевые аспекты этой тенденции, ее текущие ограничения и возможности, а также альтернативные подходы в развитии ИИ, которые ставят во главу угла роль человека в процессе принятия решений. Агентный искусственный интеллект позиционируется как решение, способное работать практически автономно, требуя от человека минимального вмешательства, ограниченного лишь контролем итогового результата.

В такой модели подразумевается переход от формата «человек в цикле» (Humans-in-the-loop) к «человеку на цикле» (Humans-on-the-loop). Иными словами, ИИ должен самостоятельно формулировать планы, разбивать большие задачи на подзадачи, координировать работу «подагентов», а также иметь долгосрочную память и способность к обучению на основе обратной связи. Звучит впечатляюще и привлекательно. Его потенциальные применения в автоматизации бизнес-процессов, разработке программного обеспечения, управлении командами и прочих сферах кажутся бесконечными. Но реальность, с которой сталкиваются опытные инженеры и специалисты, далеко не столь радужна.

Практический опыт показывает, что большинство современных больших языковых моделей (LLM), несмотря на свой огромный потенциал, не умеют полноценно функционировать как самостоятельные агенты. Они часто теряют когерентность при многоэтапном взаимодействии и нуждаются в существенной поддержке со стороны человека, который выступает как наставник и контролер процесса. К сожалению, утверждения вроде «ЛЛМ — это младшие разработчики, которые требуют тщательного руководства» становятся устоявшейся реальностью. Без четкой структуры, анализа и постоянной проверки результатов конечный продукт получается недостаточно качественным, и работать с ним приходится гораздо дольше, чем писать самостоятельно. Исследования крупных корпораций, таких как Microsoft и Apple, подтверждают этот опыт.

Они выявили, что когнитивные способности языковых моделей заметно снижаются уже после нескольких поколений интерактивных запросов — потери эффективности могут достигать 39% после шести агентов. Даже усовершенствованные модели, позиционируемые как способные к «логическому рассуждению», не демонстрируют надежной способности управляться с комплексными задачами, требующими многоуровневого мышления. Причина кроется в том, что данные системы — не настоящие рассуждающие субъекты, а скорее продвинутые статистические интерполяторы, основанные на вероятностных предсказаниях. Важно отметить, что несмотря на кажущееся несоответствие заявленных возможностей и реального состояния дел, инвестиции в агентный ИИ растут впечатляющими темпами. Финансовые вложения в стартапы и инфраструктуру в этой области достигают уровней, которые зачастую сравнивают с предыдущими инвестиционными волнами вокруг блокчейн-технологий и машинного обучения.

Возможно, нынешний всплеск связан с общим трендом «автоматизации всего», который привлекает как технологические, так и финансовые круги. Однако стоит различать активное использование технологии и качество её результата. Большая часть организаций, включая компании из списка Fortune 500, действительно применяют инструменты вроде Copilot для облегчения рутинных задач, автоматизации части разработки и ускорения бизнес-процессов. Но это не означает, что агентный ИИ работает автономно и без потери качества — напротив, именно человеческий контроль и взаимодействие с ИИ обеспечивают ценность использования подобных систем. На фоне подобного расклада появляется идея принципиально иного подхода к искусственному интеллекту — не стремиться максимально исключить человека из цикла принятия решений, а наоборот, признавать его незаменимость и создавать системы, которые усиливают и повышают качество человеческого труда.

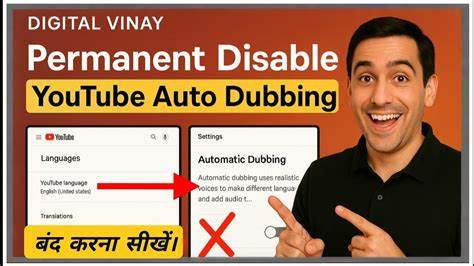

Такая парадигма основана на идее «человек-центричного ИИ с помощью агентов», где цель — не автономная работа машины, а улучшение решений и продуктивности пользователя. В этой концепции каждое значимое действие должно проходить через одобрение человека, не просто как элемент безопасности, но как главный механизм контроля. Проекты должны учитывать неизбежность деградации работы моделей и заранее планировать мониторинг, восстановление ошибок и анализ проблем, не оставляя их на усмотрение «редких случаев». Важнейшей метрикой становится не сколько времени система функционирует без участия человека, а насколько она действительно увеличивает продуктивность и качество конечных результатов. Практический опыт позволяет убедиться в том, что именно такая модель взаимодействия — когда ИИ выступает помощником, а не самостоятельным агентом — приносит ощутимую пользу.

Примером служат существующие мета-промпты — специализированные инструкции и рамки взаимодействия с языковыми моделями, которые позволяют «работать с ИИ, а не без него», выстраивая эффективное сотрудничество, основанное на дополняющих функциях человека и машины. Конечно, текущие технологии ИИ далеки от идеального автономного интеллекта, который сможет заменить всю сложную человеческую деятельность. Тем не менее, они способны заметно повышать эффективность отдельных процессов — если использовать их правильно и с учетом ограничений. Этот вызов сегодня лежит в сфере не столько технической реализации, сколько переосмысления подходов и формата сотрудничества человека и искусственного интеллекта. В итоге можно сказать, что агентный ИИ действительно может быть пузырём в том смысле, что его громкие обещания сильно опережают реалии.

Тем не менее он обладает потенциалом трансформировать область автоматизации и поддержки принятия решений при условии, что мы признаем ограничения современных моделей и не отказываемся от фундаментальной роли человека. Будущее ИИ за теми системами, которые умеют эффективно объединять лучшие стороны человека и машины, вместо того чтобы стремиться к их соперничеству. В этой динамичной сфере невозможно дать однозначный прогноз, но путь вперед очевиден — от слепой веры в автономность к осознанному партнерству с интеллектом, способным усиливать наши возможности и расширять горизонты деятельности. Агентный ИИ — это не идеальный автономный ум, но мощный инструмент в руках человека, если мы будем его использовать с умом и уважением к реальным вызовам. Таким образом, стоит быть критичным к грандиозным заявлениям, но и не отвергать технологию целиком.

В конце концов, именно через практику, опыт и адаптацию можно превратить текущий скептицизм в новую волну открытий и реальных улучшений в работе со сложными задачами.