Сознание всегда было одним из самых загадочных и вызывающих интерес аспектов человеческой жизни. Оно соприкасается с философией, психологией, нейронаукой и искусственным интеллектом, формируя уникальное поле для междисциплинарных исследований. Философия не только предоставляет платформу для размышлений о природе сознания, но и стимулирует появление новых вопросов, открывая путь к глубокому пониманию самого себя и окружающего мира. В истории философии существовало множество попыток дать определение сознанию, однако все они, по мере развития мысли, приводили не к окончательным ответам, а к новым, более комплексным вопросам. Это свидетельствует как о сложности предмета, так и о важности подхода, основанного на постоянном поиске и критическом анализе.

Традиционные философские школы, начиная с античности, предлагали различные модели сознания. Платон рассматривал сознание через призму идеальных форм, полагал, что истинное знание доступно лишь через разум, отрываясь от чувственного восприятия. Аристотель, напротив, сосредотачивался на эмпирическом опыте и развитии души через взаимодействие с окружающим миром. Эти взгляды, несмотря на свои различия, подчеркивали важность сознания как связующего звена между человеком и реальностью. В эпоху Нового времени философы начали анализировать сознание как отдельное явление.

Рене Декарт со своим знаменитым принципом „Cogito, ergo sum“ подчеркнул внутреннюю субъективность сознания, ставя под сомнение существование мира вне собственного мышления. Его подход заложил фундамент для дальнейших исследований, направленных на соотношение субъекта и объекта. Однако с развитием науки и появлением психологических теорий выяснилось, что сознание не может быть сведено исключительно к рациональным рассуждениям. Работы Фрейда, Юнга и других исследователей внесли значительный вклад, выделив бессознательное как скрытую часть психики, влияющую на сознательные процессы. Этот аспект расширил понимание сознания, указав на его многоуровневость и динамичность.

Современная философия сознания активно взаимодействует с нейронауками, стремясь связать субъективный опыт с объективными процессами в мозге. Теории, такие как материализм, функционализм и панпсихизм, предлагают различные объяснения природы сознания. Материалисты утверждают, что сознание является продуктом физической активности мозга и его нейронных связей. Функционалисты фокусируются на ролях и функциях сознательных состояний, вне зависимости от их физической реализации. Панпсихизм же предлагает радикальную идею о том, что сознание является фундаментальной характеристикой всей материи.

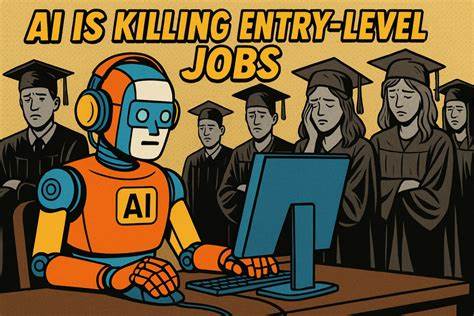

Несмотря на разнообразие теорий, ни одна из них не даёт полного и бесспорного ответа, что подчеркивает необходимось дальнейших исследований и открытий. Значение философских вопросов о сознании выходит за пределы академической среды. Они влияют на этику, право, технологии и даже религию. Например, развитие искусственного интеллекта вызывает споры о том, может ли машина обладать сознанием и моральной ответственностью. В сфере этики обсуждается роль сознания в определении личности и прав человека, особенно в контексте медицинских вмешательств и биоэтики.

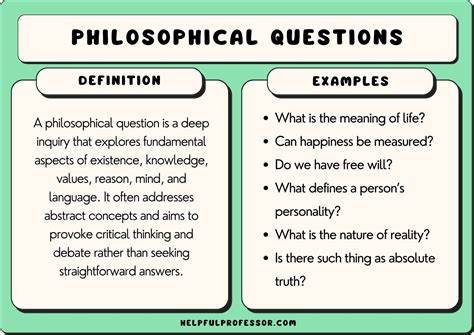

Понимание сознания важно и для духовных практик, где оно рассматривается как ключ к просветлению и самопознанию. Философия учит, что вместо стремления к окончательным ответам, которые зачастую оказываются временными или ограниченными, необходимо сосредотачиваться на постановке правильных вопросов. Вопросы пробуждают креативность мышления, способствуют развитию критического подхода и помогают глубже осознать не только природу сознания, но и себя самого. Процесс философского поиска превращается в бесконечное путешествие, где каждый ответ становится отправной точкой для новых исследований. В конечном итоге, сознание и философия образуют сложную и многогранную сеть идей, где важна не столько конечная истина, сколько сам факт поиска.

Этот подход стимулирует интеллектуальное развитие общества и способствует расширению границ знаний. Сознание как объект философского исследования продолжает вызывать интерес и вдохновлять ученых разных направлений, призывая их работать вместе для нахождения более глубоких, целостных и многомерных пониманий. Таким образом, путь от ответов к вопросам является неотъемлемой частью прогресса в изучении сознания, позволяя сохранить открытость мышления и готовность принимать новые вызовы современности.