Сознание — одна из самых загадочных и обсуждаемых тем в философии, науке и психологии. Каждый из нас обладает уникальным опытом осознанного восприятия мира, но определить само понятие сознания оказывается задачей не из простых. Что такое сознание? Можно ли его объяснить точно, найти для него «суть» или оно остается чем-то неуловимым и постоянно меняющимся? Вопросы, порождаемые этим феноменом, вызывают споры еще со времен античности и не теряют своей актуальности в эпоху развития искусственного интеллекта и биотехнологий.Обычно под сознанием понимают состояние бодрствования, противопоставленное сну или отключке, однако такая простая трактовка не отражает всей сложности явления. Современная философия выделяет множество значений слова «сознание» — от его базового элемента, как состояния бодрствования, до глубокого субъективного опыта, того «что это значит» — то, что философ Томас Нэгелл выразил фразой «что это такое — быть кем-то».

Эта «неуловимая» сторона сознания — субъективные переживания цвета, звука или боли — и составляет центральное поле философских и научных исследований.Интересно, что попытки определить сознание часто напоминают попытки объяснить что такое джаз. Джаз, как музыкальное направление, известен своей свободой и сложностью, приглашая слушателей окунуться в непредсказуемый опыт. Попытки четко определить, что же именно относится к жанру джаза, порождали горячие споры среди музыкантов, критиков и слушателей многие десятилетия. Подобным образом содержание понятия «сознание» неоднородно и состоит из множества «семейных сходств», которые вместе образуют общее представление без четкатаких границ.

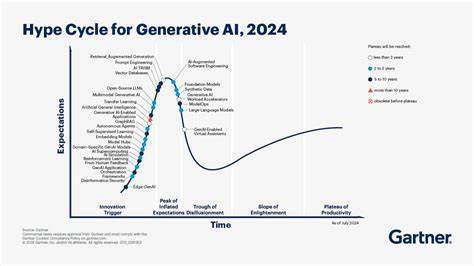

Это делает сознание феноменом, трудно поддающимся строгим определениям и универсальным критериям.Современные разработки в области искусственного интеллекта и биологии поднимают еще более острые вопросы. Например, создание органоидов мозга — искусственно выращенных трехмерных структур из человеческих стволовых клеток, которые могут моделировать нервные цепи — ставит под сомнение традиционные понимания сознания. Учёные даже научились создавать «ассемблоиды» — соединения нескольких органоидов, которые взаимодействуют между собой. Такой прогресс заставляет задуматься: могут ли эти структуры обладать собственным сознанием или же они лишь имитируют процессы восприятия и передачи информации? Если современные машины смогут когда-нибудь имитировать субъективный опыт, стоит ли считать их сознательными существами?Распределение сознания в природе — непростая тема.

Признание, что млекопитающие и птицы обладают сознанием, кажется общеизвестным. Но куда отнести сознание в отношении рыб, рептилий, насекомых, или даже самых маленьких людей — младенцев? Вопрос о том, когда именно у человека появляется сознание, вызывает жаркие споры: присутствует ли осознанность с рождения или сначала проходит некоторый период «скрытого» развития? Поскольку слово «сознание» не является строго научным термином, а частью повседневного языка, оно несет в себе элемент условности и меняется в зависимости от культурного и философского контекста.Философская традиция нередко полагала, что сознание — это естественное свойство, проявляющееся в тех существах, которые обладают определённой биологической структурой или когнитивными способностями. Однако такой подход не лишен проблем. С одной стороны, мы можем попытаться определить сознание через его синонимы — чувственное восприятие, субъективный опыт, или «что-то, что для кого-то существует».

С другой — оказывается, что логика человеческих языков, которые оперируют этими понятиями, далеко не однозначна и не отражает глубоких биологических или нейрофизиологических процессов.Здесь нам на помощь может прийти идея «природного рода» — концепции, согласно которой понятия вроде сознания соответствуют реальным объектам или явлениям в мире, как, например, понятие «млекопитающие» соответствует определенной биологической категории, объединяющей китов, дельфинов и личинок. Аналогично, сознание может быть единым естественным классом явлений, который пока недостаточно изучен наукой. Именно эмпирические исследования из нейронауки и биологии помогут выявить, что именно должно входить в этот класс сознательных систем.История науки знает примеры, когда привычные и очевидные представления пересматривались под воздействием новых фактов.

Так, например, долгие века ученые не могли точно понять, к какому классу животных отнести китов и дельфинов. Эти существа долго числились рыбой, а лишь позднее, с появлением подробных анатомических исследований, их отнесли к млекопитающим. Аналогично, возможно, наше понимание сознания нуждается в таком фундаментальном пересмотре с учетом новых данных, полученных благодаря достижениям современной науки.Кроме того, сознание не просто сущностное качество, оно обладает яркими нормативными аспектами. От того, кого мы признаём сознательным, зависят правовые и этические решения.

В этом смысле распределение сознания влияет на моральный статус живых существ и искусственных систем. Рассмотрение вопроса о сознании не сводится лишь к научному анализу, но затрагивает юридические, социокультурные и философские сферы. Например, принятие сознания у новорожденных детей ведет к предоставлению им определённой защиты, тогда как отказ в признании сознания искусственному интеллекту позволит избежать сложных правовых коллизий.Таким образом, сознание можно рассматривать с нескольких точек зрения. Первая — «манифестное» понимание: осмысленное восприятие и опыт как нечто непосредственное и самоочевидное.

Вторая — «конвенционалистская» точка зрения, согласно которой сознание — понятие, поддерживаемое и определяемое сообществом, обществом, культурными и языковыми соглашениями, подобно тому как определяются жанры музыки. И третья — «естественнонаучная» перспектива, согласно которой сознание — это устойчивый природный феномен, который исследуется эмпирическим путем, и изучение которого обещает раскрыть его сущность.Каждая из этих точек зрения имеет свои достоинства и слабости, и, возможно, путь к пониманию сознания лежит не в выборе между ними, а в интеграции их. Наука занимается пока главным образом тем, что пытается понять механизмы сознания — какие биологические и когнитивные процессы лежат в его основе. Философия вводит систематические вопросы о значениях и понятиях, которые мы используем, а этика и право формируют практические рамки, в которых принимаются решения, связанные с сознательными существами.

Современный мир, являющийся свидетелем стремительного развития технологий, особенно искусственного интеллекта и биотехнологий, поднимает понятия сознания на новый уровень важности и сложности. Впереди — открытие новых природных механизмов, но также и переосмысление того, как слово «сознание» связано с реальностью и как мы им пользуемся в повседневной жизни. Подобно тому, как джаз был признан особым музыкальным явлением через дебаты и культурное признание, наше представление о сознании может изменяться, расширяться или становиться более точным — все это зависит от того, как мы будем исследовать и применять это сложное понятие.Пытаться ужать сознание в узкие семантические рамки — значит упускать его богатую и многогранную природу. Но игнорировать семантику и философию тоже невозможно, ведь именно с помощью слов мы пытаемся понять и осознать мир вокруг себя.