Микотоксины представляют собой вторичные метаболиты плесневых грибов, которые широко распространены в пищевых продуктах и кормах по всему миру. Особенно актуальна проблема афлатоксинов – группы высокотоксичных веществ, которые оказывают серьезное негативное влияние на здоровье человека и животных. Афлатоксин B1 (AFB1) считается наиболее опасным из известных микотоксинов, способным вызывать острое отравление, иммунодефицит и онкологические заболевания. Несмотря на значительные исследования в области микотоксикологии, многие аспекты воздействия афлатоксинов на организм человека остаются недостаточно изученными, что усложняет разработку эффективных мер по контролю и предотвращению их опасных последствий. В развивающихся странах основная опасность от микотоксинов заключается в некачественном и небезопасном продовольствии.

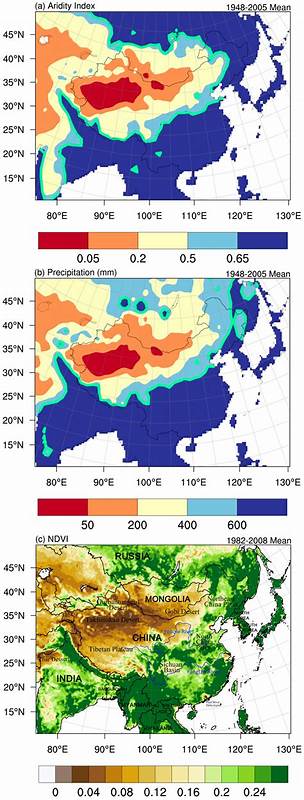

Климатические условия, особенности агротехники, ограниченный контроль над продуктами питания и недостаточная информированность населения создают благоприятную среду для развития грибков рода Aspergillus, продуцирующих афлатоксины. Особенно высок уровень заражения характерен для регионов с тропическим и субтропическим климатом, таких как страны Субсахарской Африки, Юго-Восточной Азии и части Китая. Опасность афлатоксинов заключается в их способностях вызывать как острое отравление (афлатоксикоз), так и хронические заболевания. Острая форма отравления приводит к выраженному поражению печени, сопровождающемуся тяжелым воспалением, некрозами и нарушением функций органа. Хроническое воздействие афлатоксинов связано с развитием гепатоцеллюлярной карциномы, тяжелыми нарушениями иммунной системы и различными дисфункциями внутренних органов.

Особенно уязвимы дети и беременные женщины; длительное воздействие токсинов может приводить к задержке роста, снижению иммунитета и повышению риска заболеваний. Механизмы токсического действия афлатоксина B1 базируются на двух ключевых факторах: биохимическом преобразовании вещества в активный эпоксид (AFBO) и возникновении оксидативного стресса. Превращение AFB1 происходит в печени под действием системы ферментов цитохрома P450 и приводит к образованию высокореактивных форм, способных связываться с ДНК и белками клеток, вызывая мутации и повреждения на молекулярном уровне. Одной из клинически значимых мутаций является изменение гена p53, играющего ключевую роль в контроле клеточного цикла и апоптоза. Нарушения в работе этого гена способствуют развитию опухолевых процессов, особенно в печени.

Оксидативный стресс при афлатоксикозе проявляется чрезмерным образованием свободных радикалов кислорода и азота, которые разрушают липиды мембран клеток, белки и генетический материал. Появление продуктов перекисного окисления липидов, таких как малоновый диальдегид, вызывает дальнейшие повреждения и нарушает нормальную клеточную функцию. Последствия этих процессов охватывают как накопление поврежденных молекул, так и активацию апоптоза, что ведет к снижению иммунной защиты организма и усугублению патологий. Диагностика афлатоксикоза осложнена тем, что многие проявления микотоксикоза проходят бессимптомно или маскируются под другие заболевания. Основным способом определения токсического воздействия является химический анализ пищевых и биологических образцов, таких как корма, продукты питания, кровь, молоко, а также моча.

Современные методы включают хроматографические и иммунологических методы, высокочувствительную масс-спектрометрию, а также новые технологии, основанные на наноматериалах и биосенсорах. Однако одной из главных проблем остается получение репрезентативных проб, учитывая неоднородность распределения микотоксинов в массе продуктов. В области контроля и предупреждения афлатоксикоза ведется активная работа по предотвращению попадания афлатоксинов в пищевую цепь. Ключевыми направлениями являются улучшение агротехнических практик, применение биоконтроля с использованием атоксигенных штаммов грибов, а также применение адсорбентов и других пищевых добавок, способных связывать и нейтрализовать микотоксины в желудочно-кишечном тракте животных. Среди таких адсорбентов широко используются различные глинистые минералы, активированный уголь, а также органические вещества, например, компоненты дрожжевых клеточных стенок.

Они эффективно снижают биодоступность афлатоксинов и уменьшают их негативное влияние на здоровье и продуктивность животных. Традиционные методы очистки продуктов включают сортировку, термическую обработку и современные неразрушающие методы, такие как ионизирующее излучение и холодная плазма. Последняя технология особенно перспективна для обработки чувствительных к нагреву продуктов, обеспечивая уничтожение плесневых грибов и разложение токсинов без потери вкусовых и питательных характеристик пищи. Кроме того, большое внимание уделяется использованию фитохимических и нутрицевтических препаратов с антиоксидантными свойствами, способных снижать ущерб, наносимый афлатоксинами. Куркумин, хлорофиллин, флавоноиды и другие природные соединения изучаются за их потенциал в минимизации биохимических нарушений и развитии защитных механизмов при токсическом воздействии.

Сложной остается ситуация с законодательным регулированием микотоксинов. Во многих странах отсутствует эффективный контроль за уровнем афлатоксинов в продуктах, а показатели максимально допустимых концентраций часто не соблюдаются. Это связано не только с экономическими и инфраструктурными факторами, но и с недостатком знаний и осведомленности среди производителей, переработчиков и потребителей. Повышение качества мониторинга и более строгие меры контроля являются необходимой предпосылкой уменьшения рисков для здоровья населения. Несмотря на существование различных подходов к снижению воздействия афлатоксинов, проблема остается актуальной и не теряет своей остроты.