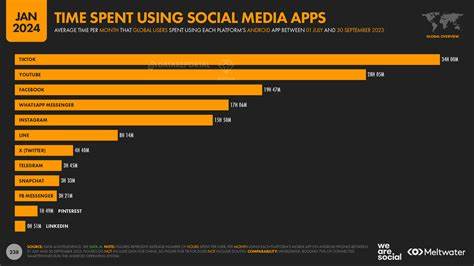

В мире бизнеса и разработки продуктов часто встречается распространённый предрассудок: если прошлый эксперимент не удался, значит, не стоит и пытаться снова. Это мышление кажется логичным на первый взгляд, ведь никто не хочет повторять ошибки. Однако такая точка зрения является классической ошибкой мышления — логической ловушкой, которая мешает двигаться вперёд и достигать новых высот. Почему же попытки, которые прошли через неудачи, всё равно могут привести к успеху? Как разбор причин прошлых провалов помогает принимать более взвешенные решения и что стоит учитывать при новой реализации идей — обо всём этом стоит поговорить подробно. Первое, что нужно понимать — мир постоянно меняется, и условия, в которых предпринималась предыдущая попытка, могут существенно отличаться от нынешних.

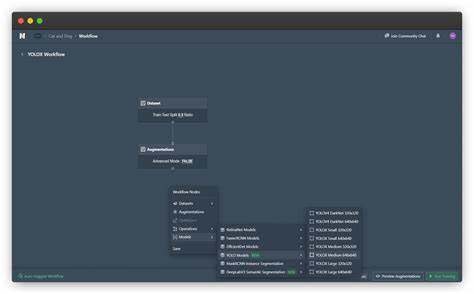

Пример, который можно взять из опыта компаний, запускавших ребрендинг продукта, объясняет это наглядно. Возможно, несколько лет назад новая визуальная концепция казалась слишком затратной и сложной для реализации из-за отсутствия готовой дизайн-системы. Теперь же, когда такие системы внедрены и автоматизированы, обновление внешнего вида требует значительно меньше усилий, а значит, и вероятность успеха выше. Экосистема компании, процессы и технологии развиваются — игнорировать эти изменения значит упускать возможность пересмотреть старые идеи под новым углом. Очень важным фактором является команда и люди, стоящие за проектом.

Часто причина неудачи кроется не в самой идее, а в её исполнении. Лидерство, опыт, мотивация и навыки людей, которые отвечают за реализацию, играют ключевую роль. Нельзя пропускать, что неудача одного коллектива не означает невозможность успеха для другого. Если прошлый лидер не справился с задачей, это не значит, что новый руководитель и новые специалисты не смогут довести дело до результата. Аналогия с баскетболом хорошо иллюстрирует суть: если обычный игрок не забросил три очка, это не значит, что бросать не стоит — достаточно пригласить в команду Стэфа Карри, и статистика изменится кардинально.

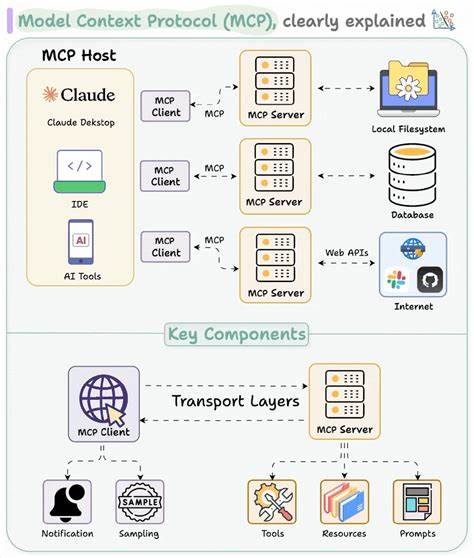

Дополнительной проблемой является ошибочная аналогия с предыдущими провалами. Иногда недостаточно точно сопоставляют новую инициативу с тем, что уже пробовали. Например, если компания провалила попытку продать сложный AI-продукт с интеграцией, это не значит, что любой искусственный интеллект не востребован. Новый продукт может представлять собой простой инструмент с использованием больших языковых моделей для проверки работы клиентов, что принципиально отличается по сложности, функционалу и ценности. Необходимо чётко различать продукты и проекты, чтобы не ограничивать инновации на основании некорректных сравнений.

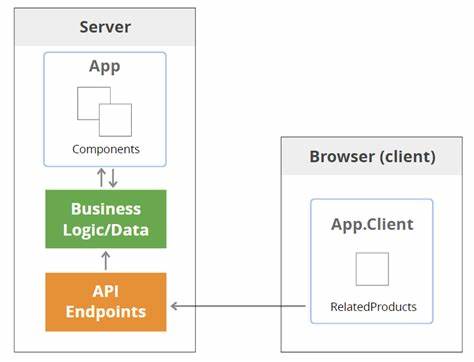

Успех редко приходит от одного фактора: зачастую требуется комплексное совпадение нескольких условий. Это как открывание сложного замка, где нужно правильно подать все цилиндры одновременно. Например, изменение политики вознаграждения в компании требует не только грамотного лидера компенсаций, но и финансовой устойчивости организации, готовности руководителей сотрудничать, а также множества других взаимосвязанных аспектов. Если в предыдущей попытке отсутствовала хотя бы часть этих условий, неудача не означает, что изменение невозможно. Все компоненты должны быть учтены и соединены для достижения цели.

Важно уметь различать общие утверждения и конкретные выводы, основанные на анализе прошлых неудач. Простое заявление «мы уже пробовали и не получилось» слишком общее и не учитывает огромное количество переменных, таких как ценообразование, особенности продукта, требования клиентов и стратегия продаж. Настоящая ценность в понимании тонкостей и детализации уроков. Например, можно выявить, что при отсутствии активной поддержки руководства вероятность провала растёт экспоненциально, либо что определённый сегмент клиентов не готов платить выше определённой суммы без явных бизнес-метрик. Преодоление страха перед повторными попытками — важный шаг для любого бизнеса, который стремится к росту и инновациям.

Слишком сильная фиксация на прошлых ошибках ограничивает мышление и мешает предпринимательскому духу. Необходимо развивать культуру, где неудачи рассматриваются как источник знаний и возможностей для улучшения. Для руководителей это означает умение не только учиться на ошибках, но и создавать среду, в которой команда готова пробовать снова, учитывая новые условия и опыт. Стоит также помнить о стратегических требованиях бизнеса, которые иногда вынуждают принимать решения, связанные с сокращением затрат или оптимизацией поддержки, даже если раньше не было успеха в таких инициативах. Подобные примеры подчёркивают, что ограничиваться только страхом провалов — это неэффективно и даже вредно для развития компании.

В таких случаях задача лидера — сформулировать ясный план с учётом прошлых уроков и обеспечить необходимые ресурсы для его успешной реализации. Резюмируя, клише «мы уже пробовали, и это не сработало» должно уступить место более детальному и аналитическому подходу. Неудачи прошлого являются ценным карьерным капиталом, когда происходят не в виде отговорок, а становятся фундаментом для роста. Каждый бизнес и каждый проект уникальны, а значит, и уроки нужно извлекать индивидуально и объективно. Постоянное обновление знаний о рынке, технологиях, людях и процессах позволяет не упустить возможности для новых побед.