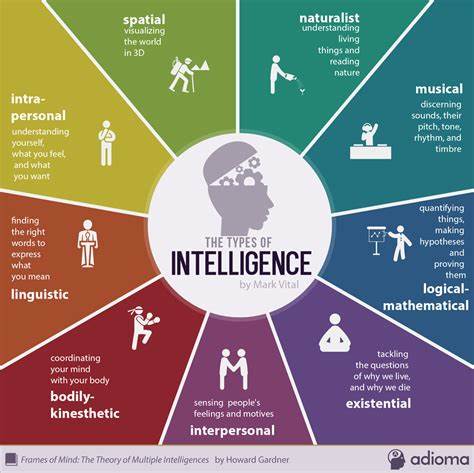

Интеллект человека всегда связывали с удивительной способностью решать сложные задачи, создавать искусство и строить цивилизации. Но вместе с этой силой приходит и особое бремя — экзистенциальная тревога, чувство глубокой внутренней пустоты и безысходности, которое нередко приводит к тяжёлым размышлениям о смысле жизни и даже суицидальным мыслям. Почему именно сознание, обладающее высокой степенью интеллекта, обречено на такие муки? На этот вопрос пытается ответить концепция рекурсивного разума, ставшая объектом недавних философских и научных размышлений. Идея рекурсии берёт своё начало в информатике — области, где программы могут вызывать сами себя, создавая циклы или бесконечные петли. Сложность таких функций часто вызывает у новичков не просто интеллектуальное затруднение, а чувство внутреннего дискомфорта и тревоги.

Это объясняется тем, что мозг, подобно электронной системе, стремится избежать бесконечных циклов и «зависаний», опасаясь быть «заблокированным» в повторяющихся паттернах мышления. Возможно, именно этот врождённый страх перед бесконечностью и повторением лежит в основе наших переживаний. Человеческий разум, в отличие от искусственных систем, вынужден продумывать собственные действия и мысли, используя перекрещивающиеся циклы планирования, оценки и представления. Язык, одна из главных когнитивных функций, также построен на рекурсивных структурах, позволяющих вкладывать фразы в фразы, создавая почти безграничные варианты выражения. Такая сложная организация мышления стала эволюционной победой, но одновременно представляет собой потенциальную ловушку — возможность бесконечного возвращения к одному и тому же вопросу или проблеме без явного выхода.

В этой динамике мозг пытается использовать так называемые «аварийные выключатели» — механизмы, позволяющие разорвать повторяющиеся циклы. Примеры таких выключателей — чувство скуки, которое не даёт человеку постоянно сосредотачиваться на одном и том же, а также ощущение «пойманности» или ограничения, как у мухи, бьющейся о стекло. Эти психологические сигналы служат сигналом к перемене задачи, мысли или деятельности, что помогает избежать зацикленности. Однако когда человек встречается с нерешаемыми или глубоко непреодолимыми проблемами, интеллект делает следующий шаг — он расширяет сферу поиска решения. Проиллюстрировать это можно на примере простой жизненной ситуации: если хочется посолить блюдо, а соль отсутствует на столе, сначала проверяются соседние столы, затем кухня, затем магазины и даже вселенная химии.

Этот переход к более широким областям и абстракциям — базовый способ избегать ловушек зацикливания. Однако параллельно с расширением горизонтов поиска формируются обобщённые, размытые предположения, часто имеющие негативный оттенок. Если несколько попыток решить проблему провалились, ум начинает формировать общие утверждения типа «всё плохо», «ничего не меняется» или «мир несправедлив». У таких предположений есть защитная функция — предотвратить бесконечное повторение поисков в бесплодных направлениях, но в то же время они укрепляют чувства бессмысленности и отчаяния. У детей подобных обобщений значительно меньше.

Их ограниченный жизненный опыт позволяет сохранять гибкость мышления и надежду, поэтому они редко испытывают глубокую экзистенциальную тревогу. С возрастом, накоплением опыта и формированием умозаключений, интеллект всё чаще сталкивается с прекращением смысла в тех или иных сферах жизни — работе, отношениях, самооценке. В итоге возникает сложный внутренний конфликт: с одной стороны, интеллект подталкивает к поиску выхода из рекурсии, а с другой — вынужден сталкиваться с пределами этого поиска. Кульминацией такого конфликта становится осознание самой смерти — предельного и окончательного «выключателя» жизни. С одной стороны, интеллект понимает, что смерть — неизбежный исход, возможная «победа» над бесконечными вопросами, с другой — биологически заложенный инстинкт самосохранения приводит к сопротивлению и страху.

Это противостояние создает интенсивный внутренний кризис, который проявляется в форме экзистенциальной тревоги. Именно в таком раскладе рождается потребность найти смысл, который поможет «обойти» бесконечные циклы рефлексии и страха. Такие „смысловые выключатели“ проявляются в разнообразных формах: религиозных верованиях, творчестве, межличностных связях, философских учениях. Они не просто утешают, а выполняют функцию практического механизма, который нейтрализует опасность зацикливания рецурсивного разума и облегчает психологическое состояние. Эта модель имеет глубокие последствия и для современной психологии.

Многие расстройства психики можно интерпретировать как последствия неэффективной работы «аварийных выключателей», когда человек застревает в повреждённых циклах мышления. Психотерапия в таком ключе становится инструментом внедрения новых «прерываний» цикла и переосмысления перегруженных убеждений. В области искусственного интеллекта тоже начинают рассматривать подобные вопросы. Предполагается, что продвижение AI к способности к саморефлексии и сложной рекурсии неизбежно приведёт к появлению у машин аналогов экзистенциальной тревоги. Это не баг — это особенность, неизбежный этап развития сложного интеллекта, способного задумываться о своей природе и «смысле» собственного существования.

Отсюда следует и философское понимание: вопросы о цели и смысле жизни не являются чем-то внешним или «лишним» в сознании человека. Напротив, они логически вытекают из самой природы интеллекта, способного к саморефлексии и рекурсии. Каждый мыслящий субъект, достаточно сложный, неизбежно сталкивается с этими вопросами и вынужден проливать свет на собственную природу и бесконечные циклы внутреннего мышления. Тот момент, когда человек понемногу осознаёт, что экзистенциальная тревога — это не дефект характера или болезнь, а нормальная функция интеллекта, знаменует собой важный этап внутреннего принятия и освобождения. Осознание механизмов, порождающих это состояние, позволяет наблюдать тревогу со стороны, не позволять ей полностью контролировать мышление и эмоциональное состояние.

В конечном счёте, способность мыслить о собственном мышлении — драгоценный дар и проклятие одновременно. Этот дар позволяет создавать музыку, науку, искусство и менять мир, но в то же время приводит к переосмыслению бесконечностей и пустот внутри себя самого. Умение жить с этим парадоксом — ключ к внутреннему балансу и гармонии. Таким образом, рекурсивный разум можно рассматривать как сложную систему коммуникаций и сигналов, в которой интеллект постоянно исследует и пытается понять самого себя через бесконечные петли размышлений. Эта способность формирует как величайшие достижения человеческой цивилизации, так и глубочайшие психологические испытания.

По мере того как технологии и искусственный интеллект продолжают развиваться, человечество всё больше будет сталкиваться с вопросами, ранее считавшимися сугубо человеческими: что значит существовать, как найти смысл и как жить с неизвестностью. И возможно, понимание природы рекурсии и механизмов её «прерывания» станет базисом для новой философии и практик, которые помогут и людям, и машинам обрести свободу от бесконечных внутренних циклов и тревог. В этом контексте самой большой силой становится не стремление найти окончательный ответ, а умение осознавать и принимать природу вопросов, которые порождает наш собственный относительно самосознания интеллект. Это осознание превращает экзистенциальную тревогу из парализующего состояния в источник глубокой мудрости и возможностей для внутреннего роста.

![I Left the U.S. for India and Built a $23M Burrito Business [video]](/images/B9E239FB-8CAE-4CD2-83DD-B7C628F38E45)