Киберпанк — термин, который сегодня сложно представить вне контекста футуристических мегаполисов, неонового освещения и технологий, переплетающихся с хрупкостью человеческой сущности. Однако мало кто задумывается о том, что изначально это было нечто гораздо большее, чем просто набор визуальных штампов или устоявшийся стилистический выбор. Путь киберпанка начинается в 1980-х годах и представляет собой сложную и многослойную историю, охватывающую литературу, кино и даже музыку, одновременно отражающую и критикующую социальные и экономические реалии эпохи. Расскажем, как жанр зародился, как менялся и к чему привёл за сорок лет своего существования. Появление термина «киберпанк» связано с именем Брюса Бетке, который в 1980 году придумал это слово при помощи комбинации двух списков — технологических терминов и названий для правонарушителей.

Его короткий рассказ, опубликованный в 1983 году в журнале Amazing Stories, стал первым использованием слова, которое позже будет ассоциироваться с целым пластом научной фантастики. Важно подчеркнуть, что сам термин был изначально задуман как описание тех поколений, которые росли с компьютерами и понимали технологии лучше старших, будучи настоящими «панками» в социальном смысле, то есть нарушителями правил, но не обязательно связанными с музыкальным течением. Киберпанк 80-х лишь частично отражал реальность, но предвосхищал некий критический взгляд на развитие капитализма и технологии. «Нейромансер» Уильяма Гибсона, вышедший в 1984 году, задаёт тон, став классикой и аркетипом жанра. Именно от «Нейромансера» начал формироваться образ будущего полноценных мегакорпораций, где власть концентрируется в руках корпораций, а культура и человеческие отношения подвержены тотальному контролю и манипуляциям.

В то же время именно экранизация фильма «Бегущий по лезвию» (1982) задала визуальный стиль — мрачные улицы с неоновыми вывесками, а также описания антиутопичных урбанистических ландшафтов, которые до сих пор ассоциируются с киберпанком. Несмотря на популярность, жанр изначально не был монолитом. Например, рассказ «Моцарт в зеркальном оттенке» (1985) исследует киберпанк с другой стороны. В нём практически отсутствуют традиционные для жанра атрибуты — нет кибернетических имплантатов и мегаполисов с небоскрёбами. Вместо этого мы видим альтернативную историю, где корпорации из будущего взаимодействуют с прошлым, что позволяет постановить вопрос о влиянии империализма и колониализма под маской технологической сатира.

Это доказывает, что киберпанк может содержать единый философский костяк — критика позднего капитализма, но при этом породить совершенно разные смыслы и формы. Понятие позднего капитализма — суть киберпанка, которое связывает жанр с критикой экономических и социальных систем, при которых капитал становится не просто средством производства, а главным деструктивным фактором, влияющим на общество в целом. Сюжеты киберпанка исследуют абсурдность, кризисы и неравенство, порождённые бесконтрольным развитием рынка и технологий. При этом, сколько бы не менялся внешний лоск киберпанка, важно понимать, что его корни — в остром восприятии современного мира и попытке осмыслить, что происходит с обществом «на ваших глазах». Среди произведений, отмеченных как иконические для жанра, встречаются не только мрачные антиутопии, но и такие, которые сатирически высмеивают устаревшие клише.

К примеру, в 90-х годах сам создатель термина написал роман Headcrash, в котором обнажил хрупкость и перестроенный характер жанра, доведённого до абсурда. Эту работу чаще используют, чтобы показать, как киберпанк стал жертвой собственной же популярности, превратившись из глубокой социальной критики в пёструю смесь стереотипов и эстетических атрибутов. Влияние японского киберпанка, отдельного ответвления жанра, заслуживает отдельного внимания. Отдельная философия и культурные коды, характерные для японских произведений, с 80-х годов существовали рядом и зачастую пересекались с западным киберпанком, однако сохранили уникальность и внесли новые смыслы, в том числе более сильный акцент на тело, трансгуманизм и метафизику технологий. Значимым событием в истории жанра стало появление мультимедийных и игровых проектов, которые сделали киберпанк массовым развлечением.

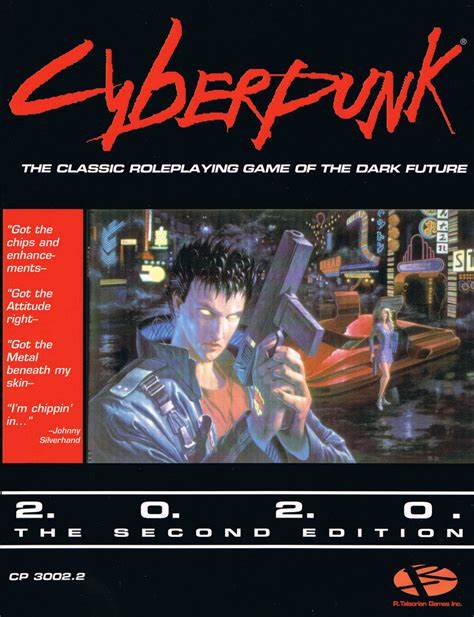

Первая версия RPG Shadowrun в 1989 году расширила тематические горизонты, успешно совмещая фантастику с политическими и социальными проблемами. В играх жанр становился одновременно более доступным и более пародийным, зачастую уходя от изначальной серьёзности, но при этом продолжая вдохновлять приглашать к размышлению о структуре общества. Однако не только литература и игры формировали киберпанк. Образ АИ Макса Хедрума, появившегося в 80-х как рекламный персонаж, вписался в культурный ландшафт жанра, показав, как киберпанк быстро стал частью массовой культуры, порождая популярные образы и критикуя рекламные и политические механизмы капитализма. Именно комплексность жанра, его способность комбинировать серьёзные исследования социального устройства с сатирическим, а порой и комическим отношением, делает киберпанк уникальным культурным феноменом.

Сегодня, спустя четыре десятилетия, киберпанк почти утратил черты прежнего литературного жанра и превратился в эстетический пласт, помогающий выстраивать визуальный и тематический контекст для самых разных произведений — от видеоигр до кино и моды. Несмотря на это, его наследие остаётся живым и спорным. В то время как одни считают, что сатира и ирония превратили жанр в пустой фасад, другие находят в киберпанке мощное орудие анализа современной действительности. Современный киберпанк — это необъятное поле, на котором пересекаются технологии, социальная критика, искусство и массовая культура. От классических произведений до новых интерпретаций, жанр всё ещё предлагает неповторимое сочетание эстетики и философии, задавая вопросы о человечности в эпоху цифровых технологий и капитализма.

В честь 40-летия жанра стоит вспомнить создание и трансформацию киберпанка, его влияние на нашу современность и вызовы, которые он продолжает ставить перед аудиторией. Ведь если изначально это был способ рассказать о мире в движении, то сегодня киберпанк — зеркало, в котором отражаются наши страхи, надежды и конфликты, связанные с неумолимым прогрессом и социальными проблемами.