Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) традиционно рассматривался как расстройство, выявляющееся в детском возрасте, однако в последние годы все больше внимания уделяется его проявлениям у взрослых. Резкий рост числа диагностированных случаев в этой возрастной группе породил споры: действительно ли происходит эпидемия СДВГ у взрослых, или же меняются стандарты и подходы к диагностике? Важно понять, что расширение критериев не означает избыточную диагностику, а отражает более глубокое и инклюзивное понимание природы расстройства. Ключевой момент в понимании взрослоcти СДВГ лежит в изучении самого понятия расстройства как нейроразвивающегося. В диагностических руководствах, таких как DSM, подчеркивается, что СДВГ является заболеванием, начало которого проявляется в детстве. Однако симптомы могут сохраняться и значительно влиять на качество жизни взрослого человека.

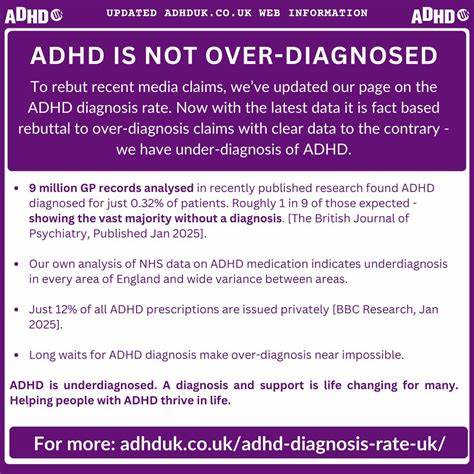

Для подтверждения диагноза необходимо было наличие хотя бы нескольких признаков с возрастом до 12 лет, однако последние редакции DSM расширили эти рамки, что усилило возможности выявления расстройства у людей, пропустивших диагностику в детстве. Современные исследования подтверждают хронический и часто пожизненный характер СДВГ, при этом открывают разнообразие проявлений симптоматики. У взрослых оно может сопровождаться не только классическими признаками невнимательности и гиперактивности, но и внешне менее заметными такими, как сложности с организацией, эмоциональная лабильность, внутреннее беспокойство, низкая стрессоустойчивость. Это понимание в значительной мере изменяет представление о внешнем облике «типичного» взрослого с СДВГ и позволяет избежать упрощений и стереотипов. Рост числа обращений за диагностикой во многом связан с расширением доступности медицинской помощи, развитием телемедицины и широким распространением информации о СДВГ в интерент-пространстве.

Социальные сети, видео, подкасты и статьи облегчают узнавание симптомов у себя, стимулируя своевременный поиск профессиональной помощи. Вместе с этим появляется новый пласт пациентов – люди с легкими или умеренными симптомами, которые раньше не рассматривались как кандидаты на диагноз, но испытывают значимые трудности в повседневной жизни. Диагностический процесс взрослого СДВГ остается сложным и требует комплексного подхода. Ключевыми являются долгий анамнез болезни, рассмотрение симптомов, проявлявшихся в детстве, и исключение других заболеваний, которые могут проявляться схожими симптомами. Многие состояния, такие как тревожные расстройства, депрессия, нарушения сна или гормональные изменения, могут имитировать признаки СДВГ.

Поэтому дифференциальная диагностика требует времени и внимания, а не только применения тестов или быстрых опросников. Появление и популяризация нейродиверсити-главного подхода оказало существенное влияние на сообщество взрослых с СДВГ. Этот взгляд подчеркивает осознание, что СДВГ – это не просто набор симптомов дефекта, а особый нейропсихологический профиль, который несет как сложности, так и потенциальные сильные стороны – креативность, гиперфокус, нестандартное мышление. Все чаще люди воспринимают СДВГ не как приговор, а как часть своей идентичности, что способствует развитию самопринятия и психологической устойчивости. Нейродиверсити повлиял также на клиническую практику: многие специалисты стали более гибко подходить к диагностике, учитывая маскирование симптомов у женщин и высокофункциональных пациентов, которые успешно компенсируют трудности в течение долгого времени.

Сейчас обсуждается целесообразность учета компенсаторных стратегий, которые могут снижать выраженность симптомов и затруднять их распознавание. Это особенно актуально для женщин, у которых диагностика СДВГ исторически ставилась значительно реже. Влияние пандемии COVID-19 и связанных с ней социально-психологических изменений стало дополнительным фактором роста числа диагностированных случаев СДВГ у взрослых. Кардинальные изменения в образе жизни, дистанционная работа и учеба, возросший уровень стресса – все это ухудшило симптомы у тех, кто ранее находился на грани. Многие специалисты отмечают, что пандемия не стала причиной возникновения СДВГ, а скорее выявила скрытые или ранее недостаточно выраженные особенности.

Важную роль в доступности диагностики сыграли телемедицинские сервисы, открывшие новые пути для консультации и лечения. Вызовы перед медицинским сообществом связаны с необходимостью балансировать между инклюзивностью и сохранением научной строгости. С одной стороны, расширение диагностических рамок помогает большему числу нуждающихся получить помощь. С другой – упрощенные и ускоренные методы оценки, включая онлайн-диагностику, могут привести к ошибочным постановкам диагноза. Поэтому рекомендуется привлекать квалифицированных специалистов, способных провести всестороннее обследование с учетом истории жизни пациента, сопутствующих заболеваний и социальной адаптации.

Помимо медикаментозной терапии, важное значение приобретают нефармакологические методы лечения: когнитивно-поведенческие техники, психотерапия, коучинг и тренировки исполнительных функций. Комплексный подход увеличивает шансы на улучшение качества жизни и помогает справляться с симптомами, особенно у тех, кто не подходит под классические схемы лечения. Перспективы развития диагностики СДВГ у взрослых связаны с дальнейшим углублением знания о гетерогенности расстройства. Специалисты предлагают вариант рассматривать СДВГ как группу сходных, но разнообразных заболеваний с различной степенью тяжести, течения и специфическими особенностями у разных групп пациентов. Такая классификация поможет точнее подбирать методы диагностики и лечения, а также даст пациентам более ясное понимание своей индивидуальной ситуации.