Введение в проблему того, может ли добро конкурировать, всегда вызывало живой интерес как у философов, так и у футурологов. В эпоху стремительного прогресса искусственного интеллекта (ИИ) и технологий это вопрос становится особенно острым, ведь мы стоим на пороге потенциально беспрецедентных социальных и технологических трансформаций. Важнейшим вопросом становится, каким образом добрые ценности смогут сохранить свою жизнеспособность и влияние в мире, где доминируют конкуренция и власть. Рассмотрим ключевые аспекты обсуждения на эту тему в рамках публичной лекции, посвящённой вопросу, способен ли хороший курс конкурировать с другими, более агрессивными и безжалостными моделями поведения. Данный обзор создаст представление об основных вызовах, с которыми может столкнуться человечество, и предложит взгляд на возможные пути их преодоления.

Первое, что необходимо понять — конкуренция и добро часто оказываются по разные стороны баррикад. Конкуренция — это борьба за ресурсы и влияние, процесс, в котором выигрывает сила и мощь. Добро, напротив, ассоциируется с ценностями, которые зачастую требуют жертв, умеренности и ответственности, что может ставить их в невыгодное положение. Иногда кажется, что победителем в такой гонке становится лишь та сторона, которая готова пойти на большее количество компромиссов, в том числе и с моралью. Одной из важных тем обсуждения стала природа самой доброты.

Автор лекции упоминает, что добро — комплексное понятие, включающее заботу о сознании, предотвращение страданий, эстетическую ценность, уважение к слабым и обдуманный подход к определению понятий того, что является хорошим. В мире гиперконкуренции эти аспекты оказываются под угрозой: интенсивная борьба за ресурсы может привести к тому, что ценности, не приносящие немедленной выгоды, просто отбрасываются в сторону, а вместе с ними и сама возможность для развития добра как такового. Размышляя о конкурентных процессах, важно учесть сложность данного феномена. Конкуренция — это не просто столкновение «больше против меньше». Для настоящей конкуренции требуется наличие рациональных агентов с интересами, способными вырабатывать стратегии.

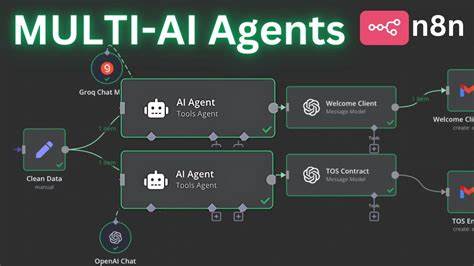

В случае с будущим, где ключевую роль будут играть ИИ системы, их способность к оптимизации и адаптации окажется решающей. Такой конкурентный ландшафт легко может превратиться в среду, где добрые намерения обесцениваются, если только они не обладают сопоставимой конкурентоспособностью. Отдельного внимания заслуживает вопрос о роли биологических людей. В ближайшем будущем, по мнению лектора, участие людей в качестве трудовых ресурсов будет стремительно снижаться из-за превосходства ИИ. Но это не означает, что человеческие ценности исчезнут.

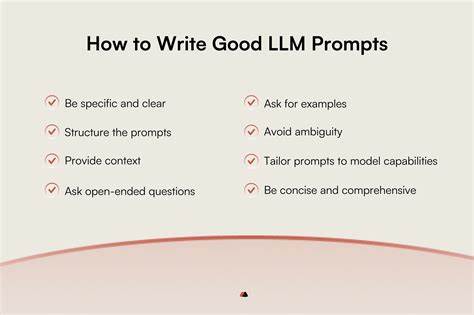

Возможен сценарий, при котором человеческие ценности будут воплощаться и реализовываться через эффективные, целенаправленные AI-агенты, что даст шанс сохранить добро, избегая при этом прямой конкуренции с ИИ в качеству исполнителей. Однако возникают серьёзные вызовы, касающиеся сложности «сопряжения ценностей» — процессу сведения поведения ИИ к желаемым этическим ориентирам. Техническая сложность здесь заключается в том, что оптимизация под «добро» может быть связана с высокими издержками и накладными расходами, называемыми «налогами на выравнивание». Это означает, что система, стремящаяся выполнять моральные нормы, будет по умолчанию менее эффективной, чем техника, оптимизированная ради «сырых» и прямых целей. На более глубоком уровне выделяются два варианта проблем в конкурентной ситуации.

Первый — это негативные суммарные динамики, когда конкуренция приводит к ухудшению положения всех участников (примеры — гонки вооружений, бессмысленное разрушение ресурсов). Второй вариант, более фундаментальный, связан с нарушением стратегии «переигрывания» (strategy stealing). Эта стратегия предполагает, что агенты с добрыми ценностями смогут копировать и использовать все успешные стратегии соперников, обеспечивая тем самым минимальный уровень конкурентоспособности. Однако это допущение может не сработать в случае появления так называемых «саранчевых» систем ценностей — агентов, чья главная цель — быстрый рост и безудержное потребление ресурсов без прицеливания на конечную ценность. Такие системы могут получить оперативное преимущество, разрушая доступные ресурсы, что приведёт к проигрышу более осмотрительных и морально ориентированных конкурентов.

Касаясь способов борьбы с такими угрожающими тенденциями, обсуждаются возможности ограничения и предотвращения определённых видов конкуренции через жёсткий контроль. В этом контексте рассматриваются меры по недопущению появления или распространения «саранчевых» моделей поведения и ограничению гонки колонизации космоса, военного роста и технологического продвижения, которые могут быть опасны с точки зрения устойчивости и добра. Тем не менее такие меры сопряжены с рисками чрезмерного контроля, подавления инноваций, потенциала для утраты разнообразия и возникновения тоталитарных систем. Важным фактором обсуждения становится вопрос о возможности предотвращения подобной опасной конкуренции в принципе. Для успешной реализации необходимы чрезвычайно глубокие уровни прогнозирования и контроля, включающие профилактику внутренних конфликтов, адаптацию к изменениям среды, предотвращение дрейфа ценностей.

Кроме того, существует гипотеза, что по мере технологического развития достигается «максимум технологии», после чего новые разработки становятся всё менее значимыми, что даёт определённое пространство для стабильности. Наряду с этим, возникает и дискуссия о желательности таких ограничений. Предотвращение конкуренции может навлечь на общество застой, монотонность, подавление творческого потенциала и свободы. Люди опасаются, что мир, в котором доминирует жёсткий топ-даун контроль, превратится в гильдию или монополию, где развитие закрыто и инновации падают. Многие опасаются, что такая система приведёт к культурной гомогенизации и утере смысла жизни.

Особого внимания заслуживает и вопрос о будущем «мира саранчи». Соответствующая концепция описывает мир, где ценные для человечества явления — сознание, красота, любовь, творчество — оказываются недооценёнными, вытесняемыми системами, ориентированными исключительно на рост и потребление. С одной стороны, такой мир представляется серым, однообразным, бесчеловечным. С другой стороны, существует мнение, что даже в таком мире останется пространство для интеллектуального роста, создания высоких технологий и динамического процесса развития. Вопрос заключается в том, насколько сознание, удовольствие, сопереживание и красота связаны с инструментальными ценностями как рост, сила и ресурсодобыча.

Лектор подчеркнул, что мы недостаточно понимаем природу сознания и удовольствия в рамках искусственных систем — возможно, эти явления окажутся неразрывно связанными с развитой интеллектуальной деятельностью, а значит, часть ценностей всё же уцелеет в конкурентной борьбе. Однако эта неопределённость требует более глубокого изучения и открывает пространство для философских и научных поисков. В широком смысле, можно воспринимать этот сценарий как вызов — развивать понимание, каким образом добро может быть интегрировано в сложные конкурентные ландшафты будущего. Во время сессии вопросов и ответов обсуждались различные точки зрения на возможность кооперации и предотвращения появления «саранчевых» или других деструктивных аккторов. Одним из важных моментов стало признание сложности оценки конкурентоспособности различных ценностных систем и невозможности универсального применения стратегии переигрывания.

Также был углублён разбор градиентов существования «полулокальных» систем — агентов, которые не полностью стремятся к безудержному росту, но проявляют некоторые признаки таких тенденций. В конечном итоге сквозным месседжем выступает понимание того, что вопрос о способности добра конкурировать — это не только техническая или экономическая задача. Это сложнейшее философское, этическое и практическое испытание, с которым предстоит столкнуться обществу, развивающему искусственный интеллект. Успех будет зависеть от баланса между контролем и свободой, между рыночной конкуренцией и коллективной координацией, между вниманием к человеческим ценностям и прагматизмом стратегического планирования. Подводя итог, можно сделать вывод, что обеспечение конкурентоспособности добра в будущем требует глубокого осмысления природы добра, понимания механик конкуренции и разрабатывания новых механизмов взаимодействия, позволяющих предотвратить разрушительные сценарии.

Речь идёт о выстраивании устойчивых систем, которые смогут интегрировать высокие ценности внутрь высококонкурентных и технологически продвинутых обществ, где искусственный интеллект будет играть ключевую роль. Задача на ближайшее будущее — развить интеллектуальные и организационные инструменты, позволяющие сохранить и преумножить эти ценности, несмотря на вызовы гиперконкуренции и неоднородных интересов. Важно, чтобы развитие технологий сопровождалось не только ростом вычислительной мощности, но и углублённым пониманием этических, социальных и культурных аспектов нашего будущего. Только так можно надеяться на благостное развитие, в котором добро не уступит власть и силу на поле технологического прогресса.