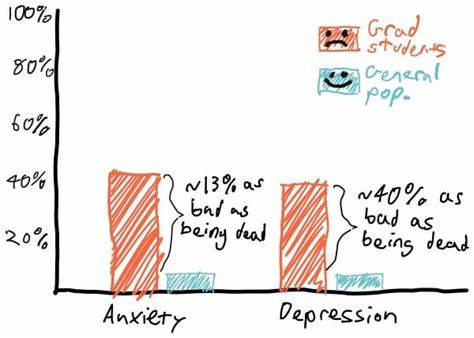

Аспирантура традиционно воспринимается как шаг к научному успеху, гарантия личного развития и возможность сделать весомый вклад в выбранную область знаний. Тем не менее, цифры 2019 года показывают, что её негативное влияние на психическое здоровье студентов может иметь последствия, сопоставимые или даже превосходящие самые серьёзные проблемы общественного здравоохранения, включая распространение заболеваний, передающихся половым путём. Многие задаются вопросом, как такое возможно и почему аспирантская жизнь приносит столько страданий. Современные образовательные системы, особенно в рамках аспирантуры, часто оказываются неготовыми к поддержке студентов на психологическом уровне. Высокая конкуренция, неопределённость будущего, недостаток общения с наставниками и перегрузка рутиной создают идеальный фон для возникновения и обострения депрессии, тревожности и других психических заболеваний.

Исследования показывают, что уровень депрессии и тревожности среди аспирантов превышает показатели общей популяции в несколько раз. Это означает, что миллионы молодых ученых ежедневно борются с глубокой внутренней борьбой под давлением учебных требований и жизненных ожиданий. Парадокс состоит в том, что аспирантура должна способствовать развитию знаний и человеческого капитала, но нередко оказывается источником огромных потерь этого самого капитала. Когда студент испытывает хронический стресс и психическое выгорание, его исследовательские возможности и творческий потенциал серьёзно снижаются. Вместо того чтобы радовать научным прогрессом, многие проекты остаются незавершёнными или имеют низкую ценность для академического сообщества.

Таким образом, общество в целом оказывается в проигрыше, упуская потенциал молодых талантов. Кроме того, помимо психологического вреда, аспирантура часто сопряжена с трата времени на малоэффективные активности, такие как написание диссертаций, которые затем мало кто читает, участие в бесполезных презентациях и занятиях, не связанными напрямую с областью исследования. Всё это увеличивает количество потерянных лет, снижая качество жизни студентов, ухудшая их здоровье и сковывая развитие карьеры. Стоит отметить, что проблема усугубляется неравномерным распределением нагрузки и качества поддержки в разных научных дисциплинах. Например, в гуманитарных науках, таких как философия, депрессия и тревожность встречаются чаще, чем в точных науках, где, тем не менее, проявляются иные проблемы — например, переработки и жёсткий график.

В результате общее количество пострадавших от негативных факторов аспирантуры становится ещё более масштабным. Как реагируют образовательные учреждения на растущую статистику психических заболеваний среди своих студентов? К сожалению, реальная поддержка зачастую ограничивается формальными опросами и разовой психологической помощью, без системного подхода к изменению учебных процессов и рабочих условий. Подавляющее большинство аспирантов остаются один на один с внутренними кризисами, что приводит к высоким уровням выгорания и, в крайних случаях, отказу от академической карьеры. Негативные показатели не могут не вызвать вопросов о структурных проблемах системы аспирантуры. Низкая частота встреч с научным руководителем, отсутствие ясного будущего с точки зрения карьерных возможностей, навязанные требования, а также часто бессмысленные формальные процедуры — всё это демотивирует студентов, подрывает их психологическое состояние и препятствует эффективной работе.

Одна из ключевых причин высокого уровня тревоги и депрессии — страх потерять идентичность, связанной лишь с вероятностью попасть в узкий круг успешных исследователей. Большинство студентов осознают, что всего около 10% получают постоянные исследовательские позиции, что порождает постоянное давление и неуверенность в собственном будущем. Такое сочетание высокого стресса и непредсказуемости является губительным для психики. Важной метрикой для оценки ущерба является так называемый показатель утраченных здоровых лет жизни (disability-adjusted life years, DALY), в котором учитывается не только смертность, но и качество жизни. Подсчёты показывают, что сопоставимый ущерб от аспирантуры превышает аналогичный от распространения венерических заболеваний в возрастной группе 20-30 лет.

Это значит, что от каждого года, проведённого в аспирантуре под стрессом и без должной поддержки страдают десятки тысяч молодых людей, что снижает общую продуктивность и качество жизни общества. Чтобы изменить ситуацию, необходим комплексный подход, включающий пересмотр образовательных программ, улучшение общения и поддержки со стороны преподавателей и администраций, а также создание систем предупреждения и помощи психологическим расстройствам. Понимание «человеческого капитала» как нечто большего, чем просто набор знаний, с вниманием к саомочувствию и развитию личности, должно стать частью академической культуры. Параллельно стоит рассмотреть вопросы реформирования академической карьеры и рабочих реальностей после окончания аспирантуры. Предоставление студентов дополнительными возможностями, повышение прозрачности и доступности информации о будущих карьерных перспективах, сокращение бюрократических процедур дадут почву для более здоровой и продуктивной среды обучения.

Психическое здоровье аспирантов напрямую влияет на весь научный процесс, на инновации и развитие общества. И если общество хочет иметь сильную научную базу и по-настоящему ценные достижения, оно должно начать с заботы о тех, кто формирует это будущее. Игнорировать масштабы проблемы и сравнивать её лишь с эпизодическими явлениями в здравоохранении — значит рисковать потерять не только отдельные кадры, но и многолетний прогресс в науке и культуре. Изменение системы аспирантуры в сторону большей поддержки психологического благополучия, сокращения стрессов и бюрократии — важная и своевременная задача для университетов и всего научного сообщества. Своевременная реакция позволит не только сократить количество психологических проблем среди студентов, но и повысить качество исследований, создав условия для появления качественно новых идей и прорывов.

Борьба с перегрузками и депрессией в аспирантуре — не только дело отдельных студентов, но и ответственный вызов для образовательной системы и общества в целом. Осознание глубины проблемы — первый шаг к её решению, который позволит будущим поколениям учёных работать в более здоровых, продуктивных и вдохновляющих условиях.

![Microsoft Surface parody (2007) [video]](/images/A6FE7B29-0F5F-4321-BE25-7B5F39A1E350)