Путь Linux на рабочем столе за последние двадцать лет был насыщенным, сложным и неоднозначным. Он сочетал в себе стремления к свободе, открытости и инновациям, а также столкновения с корпоративными интересами и технологическими вызовами, которые определили европейский и мировой IT-ландшафт. Четвёртая часть рассказа о двадцатилетии Linux как ОС для персональных компьютеров концентрируется на ключевом моменте – появлении раскола в основных сообществах Ubuntu и GNOME, попытках адаптации к новым требованиям времени и влиянии мобильной революции, которая переосмыслила роль десктопа в современном мире.История приобрела остроту в 2010 году, когда Марк Шаттлворт, основатель компании Canonical, объявил о смене рабочего стола Ubuntu с GNOME на собственную разработку под названием Unity. Это решение стало шоком для многих и продолжением постепенного отдаления Ubuntu от ее первоначальных союзников, Debian и GNOME.

Unity задумывался как универсальный интерфейс, одинаково подходящий для классических компьютеров и сенсорных экранов. Идея унификации была логичной ввиду нарастающей популярности мобильных устройств, однако фактическая реализация вызвала смешанные чувства.В тот же период в сообществе GNOME царила определённая неопределённость: критики упрекали проект в застое и отсутствии амбициозных нововведений. Ярким примером эксперимента стал GNOME Shell, написанный на JavaScript интерфейс, который, несмотря на ожидаемую привлекательность на скриншотах, оказался медленным и неудобным для повседневного использования. Тем не менее, «эксперимент» перерос в полноценный проект, что подчёркивает один из парадоксов разработки ПО – сложно остановить развитие даже неудачных идей.

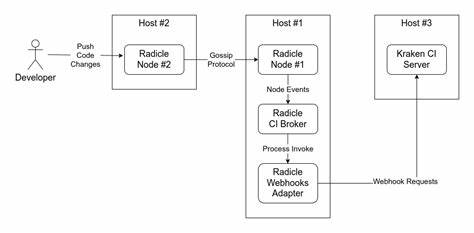

Между тем, Canonical, под управлением Шаттлворта, всё больше активировала собственные закрытые разработки, что вызывало критику сторонников открытого программного обеспечения. Проекты вроде Launchpad, систему управления багами для Ubuntu, оказались проприетарными и закрытыми для внешних разработчиков, что резко контрастировало с общим духом свободного кода. Этот шаг был воспринят как отход от идеалов сообщества и попытка удержать контроль над экосистемой.Особенно наглядным был опыт автора, который пытался создать свободный интерфейс для Launchpad в рамках Google Summer of Code и столкнулся с невозможностью получить исходные коды и API. Вместо этого приходилось использовать хрупкие методы веб-скрейпинга, что не обеспечивало устойчивость решений и делало разработку сложной и неэффективной.

Эти события подчеркивали отдельное направление развития Linux на десктопах: одновременно с попытками диверсификации и посягательствами на свободу появлялись стратегические решения, продиктованные быстрым развитием рынка и конкуренцией. Вспомним также влияние событий за пределами Ubuntu: на рынке мобильных устройств шла настоящая битва, где Nokia, один из пионеров свободного софта в телефонах с проектом Maemo, оказалась под давлением корпоративных интересов Microsoft.Приход Стивена Эллопа на пост генерального директора Nokia в 2010 году стал поворотным моментом. Политика Эллопа, тесно связанная с Microsoft, привела к ускоренному уничтожению проектов Maemo и MeeGo, открытых платформ, которые имели большой потенциал для конкуренции с Android и iOS. Особенно болезненным стал «effet boule de neige», когда планы на успешный выпуск устройств типа Nokia N9 были свёрнуты, несмотря на позитивные отзывы и перспективы.

Смена курса Nokia на Windows Phone стала наглядным примером того, как корпоративные стратегии могут подрывать инновации и разрушать ценности открытого программного обеспечения. Падение Nokia сопровождалось резким снижением рыночной доли и масштабными финансовыми потерями, а кредо «быстрого вывода на рынок» стало оправданием для устранения технических команд и остановки разработок.Более широкой тенденцией стал уход внимания пользователей и разработчиков с традиционного десктопа на мобильные устройства. Это означало, что борьба за место Linux на обычных компьютерах обретала новые оттенки: платформы уже не воспринимались исключительно как стационарные операционные системы, а существовало стремление к универсальности и адаптивности интерфейсов.При этом GNOME со своей стороны принял системные изменения, включая зависимость от systemd, который стал соперником таких проектов, как Upstart от Ubuntu.

Интеграция этих технологий вызвала новые соперничества, но в конечном счёте обозначила новые стандарты инфраструктур Linux-систем.Отдельно стоит отметить, что, несмотря на критику, многие шаги Canonical можно назвать оправданными с точки зрения технологических новаций и своевременного реагирования на вызовы рынка. Проекты вроде Bzr или Upstart опережали время и представляют собой попытки переосмыслить распространённые на тот момент решения, хотя эти проекты и не стали доминирующими.В сфере рекламы и приватности в Linux-среде люди также ощутили уязвимость: случай с включением Amazon-рекламы в Unity стал примером неправильного баланса между коммерческими интересами и уважением к пользователям.Двадцать лет развития Linux на десктопе – это история множества идеалов и противоречий, мечтаний и реальностей.

Ubuntu стала не только техническим проектом, но и зеркалом борьбы между открытостью и контролем, независимостью и корпоративными амбициями. В то время как мобильные технологии поднимались на вершину, классический десктоп отошёл на второй план, требуя новых подходов и идей.Планы на будущее остаются открытыми: городская штаб-квартира свободного ПО, GNOME и Ubuntu продолжают существовать, искать свою нишу и приспосабливаться к новым условиям. Эта эпопея учит, насколько важен баланс между свободой и экономической жизнеспособностью, между инновациями и стабильностью.Прошлое даёт понять, что Linux на десктопе выжил не благодаря единодушию, а несмотря на внутренние распри и внешние вызовы.

Значение сообщества, открытых стандартов и прозрачных решений трудно переоценить в эпоху, когда технологии становятся основой цифровой цивилизации. История Ubuntu и GNOME – это не просто хроника программных продуктов: это урок для всех, кто стремится создать подлинно свободные и мощные инструменты, способные выдержать испытание временем.