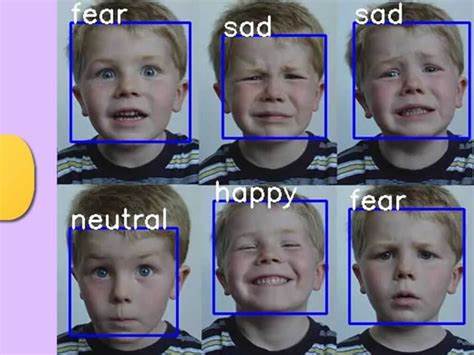

В современной эпохе стремительного развития искусственного интеллекта фундаментальные модели, способные распознавать эмоции на лице человека, стали неотъемлемой частью многочисленных приложений — от ментального здоровья и образования до маркетинга и безопасности. Эти модели, особенно основанные на данных визуально-языковых системах, демонстрируют впечатляющие результаты в задачах распознавания эмоций в режиме нулевого выстрела, то есть без дополнительного обучения на специфических наборах данных. Однако за внешним успехом скрывается сложный вопрос: какие именно визуальные признаки комплексные модели используют для определения эмоционального состояния, и насколько эти признаки соответствуют психологической реальности? Недавнее исследование, проведённое группой учёных под руководством Иосифа Цангко, проливает свет на эту проблему, выявляя явления прокси-ошибок — когда модели базируют свои решения на косвенных признаках, которые могут быть искажёнными или поверхностными. В частности, учёные анализировали поведение сложных визуально-языковых моделей — таких как GPT-4o — при определении эмоций на лицах из тщательно аннотированной подвыборки датасета AffectNet, содержащей информацию о видимости зубов в улыбке. Оказалось, что присутствие видимых зубов существенно влияет на качество предсказаний, что указывает на то, что модели используют этот визуальный признак как один из ключевых сигналов для оценки эмоционального состояния.

Этот феномен отражает явление, известное как shortcut learning или обучение по ярлыкам — модель ищет наиболее простые и заметные факторы, которые коррелируют с эмоциями в обучающей выборке, вместо того чтобы осмысленно понимать комплексные выражения лица. Такой подход увеличивает риск формирования предвзятости и несправедливых суждений, особенно в чувствительных областях, например, когда алгоритмы применяются для оценки психического состояния человека или в образовательных программах. Если видимость зубов влияет на оценку эмоций, то люди с особенностями улыбки, культурными различиями или физическими ограничениями могут получить неверную интерпретацию своего эмоционального состояния. Особое внимание в исследовании уделялось анализу вклада различных элементов лица в процесс классификации эмоций. Было показано, что положение бровей оказывает значительное влияние на внутренние суждения модели в таких категориях, как валентность (положительный или отрицательный заряд эмоций) и активация (уровень возбуждения).

Этот аспект демонстрирует некоторую внутреннюю когерентность модели и её попытки учитывать классические психологические показатели, однако одновременное параллельное использование поверхностных признаков поднимает вопросы о надежности и обоснованности таких предсказаний. Результаты данного исследования подчёркивают, насколько важно не только стремиться к максимальному качеству распознавания эмоций, но и тщательно проверять, на каких именно признаках базируется интеллект модели. Без должного внимания к причинам формирования предсказаний возникают риски, которые могут привести к серьёзным последствиям в прикладных областях. Например, неверная интерпретация эмоционального состояния пользователя может повлиять на качество психотерапии на основе ИИ, привести к несправедливым решениям в образовательных системах или вызвать социальные предубеждения. В современном ландшафте аффективных вычислений ключевой вызов — достижение баланса между высокой точностью моделей и их этической ответственностью.

Для того чтобы построить действительно надёжные системы распознавания эмоций, учёные и инженеры должны уделять особое внимание прозрачности моделей, выявлению скрытых предвзятостей и развитию методов интерпретируемости. Это включает в себя создание специализированных аннотированных наборов данных, таких как подмножество с маркировкой видимости зубов, а также проведение глубокой структурированной интроспекции поведения моделей. Кроме того, критически важно учитывать культурные и физиологические особенности различных групп пользователей. Эмоции выражаются по-разному в разных культурах, и «универсальность» моделей, обученных на ограниченных датасетах, может быть недостаточной. В этом контексте платформа возможностей фундаментальных моделей должна развиваться с учётом этических норм и принципов справедливости, чтобы избежать укрепления существующих социальных стереотипов через алгоритмические решения.

С другой стороны, потенциал таких моделей огромен: способность распознавать эмоциональные реакции без необходимости детальной настройки открывает новые горизонты в области взаимодействия человека и машины. К примеру, интеллектуальные системы могут адаптировать образовательный процесс в зависимости от эмоционального состояния учащихся, помогать выявлять начинающиеся депрессивные синдромы, либо улучшать коммуникацию в сервисах поддержки клиентов. Но все эти преимущества возможны только при условии минимизации ошибок, связанных с поверхностной трактовкой признаков. Подводя итоги, можно утверждать, что исследование «Reading Smiles: Proxy Bias in Foundation Models for Facial Emotion Recognition» выявляет глубокую проблему современной аффективной вычислительной техники: системные предвзятости, связанные с использованием прокси-признаков, таких как видимость зубов, и необходимость комплексного подхода к анализу внутренней логики моделей. Разработка более справедливых и интерпретируемых моделей требует совместных усилий исследователей из области компьютерного зрения, психологии, этики и социальной науки.

Продвижение в этом направлении позволит не только повысить качество распознавания эмоций, но и обеспечить доверие пользователей к интеллектуальным системам, что крайне важно в условиях постоянного роста зависимости общества от технологий искусственного интеллекта. Только понимая причины, а не только следствия решений, принимаемых моделями, можно создавать действительно полезные и безопасные инструменты, которые будут уважать разнообразие человеческих особенностей и культурных контекстов.