В последние годы многие заметили странное ощущение: будущее, которое когда-то казалось ярким, полным открытий и невероятных перспектив, теперь воспринимается как нечто монотонное, предсказуемое и даже скучное. Такое восприятие вызывает удивление, особенно учитывая стремительное развитие технологий, о котором еще несколько десятилетий назад можно было лишь мечтать. Почему же будущее кажется таким «плоским» и неинтересным? Какие факторы влияют на эту тенденцию и что она говорит о нас как обществе и о самом технологическом прогрессе? Попробуем разобраться в этом феномене с разных сторон. Одной из главных причин чувства скуки и «бесцветности» будущего является отношение человека к технологиям и их внедрению в повседневную жизнь. В эру бурного развития интернета 80-х и 90-х годов мир действительно казался наполненным загадками и возможностями.

Тогда появление каждого нового гаджета или программного обеспечения сопровождалось настоящим волнением, а несовершенства этих новинок лишь усиливали разжигающий воображение эффект. Людям требовалось буквально додумывать, как именно использовать технологии, чтобы раскрыть их потенциал. Сегодня же современные технологии стали частью обыденности. Смартфоны, голосовые помощники, облачные сервисы – всё это кажется привычным и не новаторским. В определенном смысле технологии утратили радость открытия, превратились в инструменты, предназначенные исключительно для оптимизации и комфорта.

Это приводит к тому, что технологии воспринимаются как что-то, что «просто есть», а не как область постоянных экспериментов и неожиданностей. Особое внимание стоит уделить искусственному интеллекту (ИИ), который занимает центральное место в обсуждениях о будущем. Несмотря на широкий интерес и многочисленные дискуссии, ИИ нередко воспринимается как что-то далекое от реального применения. Хотя уже существуют практические инструменты на базе ИИ – от чат-ботов до систем распознавания образов – многие пользователи чувствуют, что потенциал этих технологий пока не реализован на полную мощность. В итоге ИИ воспринимается скорее как завтрашний день, отдаленная перспектива, а не как нечто полезное и захватывающее здесь и сейчас.

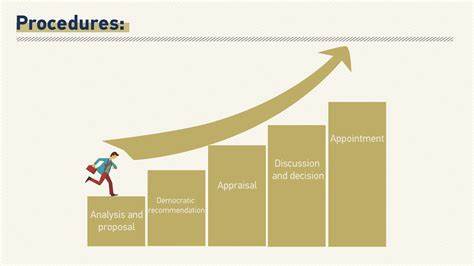

Также стоит отметить изменение темпов научного и технологического прогресса. Поколения прошлого имели впечатление, что инновации происходят стремительно и постоянно. Сегодня же хотя наука движется вперед, большая часть достижений происходит в высокоспециализированных и невидимых для обычного гражданина областях. Самые значимые открытия порой кажутся отдалёнными или сложными для понимания, и это снижает эмоциональный отклик общества. К тому же, многое из технологического прогресса сосредоточено на улучшении эффективности существующих процессов, что вносит определенную предсказуемость, характерную для стабильного бизнеса.

Мир развлечений и медиа, включая игровую индустрию, также отражает это ощущение скуки в будущем. Геймеры и любители кино часто жалуются на отсутствие крупных инновационных прорывов, которые могли бы по-настоящему изменить восприятие и погружение. Многие новые игры строятся по уже знакомым механикам и сюжетным линиям, и хотя визуальные эффекты становятся всё более совершенными, глубина и оригинальность контента порой оставляют желать лучшего. Это вызывает ощущение повторяемости и потери той «искры», что когда-то делала будущие сцены фантастическими и волнующими. Психологический аспект восприятия будущего тоже играет свою роль.

Люди склонны испытывать ностальгию по временам, когда всё казалось новым и захватывающим. Эти воспоминания вызывают сильные эмоции, и в сопоставлении с настоящим могут создавать неподдельное чувство разочарования. Более того, культурные и социальные изменения влияют на то, как мы видим перспективы. Современные вызовы — климатические изменения, социальное неравенство, политическая нестабильность — формируют общий фон неопределенности, который не способствует легкому восприятию будущего как светлого и многообещающего. Среди возможных путей выхода из этого состояния можно выделить несколько направлений.

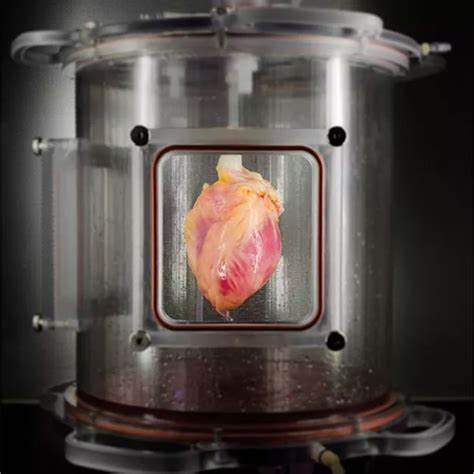

Первое — возвращение к экспериментальности и инновациям, которые не ограничиваются совершенствованием уже существующих решений, а направлены в принципиально новые области. Это может быть глубокий прорыв в физике, например, способствующий революционным изменениям в транспорте и космосе, или совершенно новая парадигма взаимодействия человека и технологии. Второе направление — переосмысление культурных и социальных ценностей. Возможно, будущее будет восприниматься иначе, если оно будет построено на более устойчивых основах и личностных смыслах, а не только на технологическом прогрессе как таковом. Люди начнут искать и находить вдохновение в новых формах творчества, взаимодействия, отдыха и работы, что вернет ощущение живости и новизны.

Наконец, стоит ожидать, что технологии и инновации сами претерпят эволюцию, выходящую за рамки привычных форм. Современные разработки в области искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, квантовых вычислений имеют потенциал задать новый вектор развития, который сможет оживить интерес и пробудить воображение. Важно, чтобы эти новшества были не просто технологическими модификациями, а преобразовывали опыт человека и создавали эмоциональный отклик. Таким образом, ощущение «скучного будущего» — это отражение сложного взаимодействия технологических, культурных и психологических факторов. Хотя мы действительно сталкиваемся с периодом относительной стабилизации и оптимизации, это не означает, что инновации остановились.

Скорее, нам требуется изменить взгляд на прогресс, научиться ценить не только функциональные улучшения, но и те инновации, которые приносят свежесть, вдохновение и живость. При условии такой переоценки будущее может вновь наполниться смыслами и стать по-настоящему захватывающим и интересным.