Гидронуклеарные испытания — один из менее известных, но крайне важных этапов развития ядерного оружия в XX веке. Несмотря на то, что эти эксперименты зачастую остаются в тени более масштабных ядерных взрывов и испытаний, они сыграли ключевую роль в повышении безопасности и эффективности современных ядерных вооружений. В этой статье мы подробно рассмотрим, что собой представляют гидронуклеарные испытания, почему они были необходимы, а также особенности реализации и экологические последствия, связанные с проведением тестов на технической площадке TA-49 в Лос-Аламосской национальной лаборатории (LANL). Понимание гидронуклеарных испытаний невозможно без знания о развитии ядерного оружия после Второй мировой войны. В 1950-х годах, наряду с термоядерным оружием, американские учёные разработали так называемые «усиленные» ядерные боеголовки.

Их отличительной чертой стало использование в смеси плутония или урана с легкими изотопами водорода — дейтерием и тритием. Эти изотопы при высоких температурах испытывали термоядерный синтез, который высвобождал дополнительное количество нейтронов, значительно увеличивая скорость цепной ядерной реакции в основном делящемся материале. Такой механизм позволял добиться более высокого выхода ядерного взрыва при меньшем количестве использованного топлива. Вместе с этим повышалась и техническая сложность всего процесса, в частности был поставлен под вопрос принцип «одноточечной безопасности». Ранее считалось, что случайный взрыв высокоэксплозивного заряда в одном месте оболочки боеголовки не вызовет ядерной реакции, но усиление и усложнение конструкции приводило к риску преждевременного самопроизвольного ядерного взрыва.

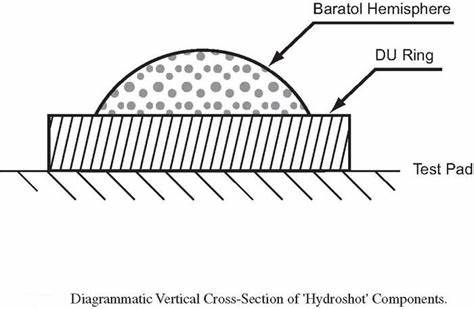

Решить эту проблему проверкой реальных боеголовок в полном масштабе было невозможно без постоянных масштабных ядерных испытаний, однако в 1958 году США и Великобритания ввели мораторий на ядерные взрывы. Именно в этот период была инициирована программа гидронуклеарных испытаний. Идея состояла в том, чтобы проводить эксперименты с реальными ядерными материалами и механизмами подрывного устройства с использованием уменьшенного количества оружейного делящегося материала. Это позволяло испытать работу взрывного устройства и взаимодействие материалов без получения значительного ядерного взрыва. Название «гидронуклеарный» связано с тем, что под действием мощнейшего взрыва высокоэксплозивных веществ ядерный материал ведет себя подобно жидкости, что даёт уникальные возможности для изучения свойств и безопасности боеголовок.

Проведение гидронуклеарных испытаний требовало особого места для размещения, поскольку в ходе подземных взрывов ядро разрушалось и вокруг оставалось радиоактивное загрязнение, которое крайне нежелательно распространять в окружающую среду. Выбор пал на удалённый геологический объект — меса Фрихолес, расположенную неподалеку от Лос-Аламоса, штат Нью-Мексико. Эта местность отличалась сухим климатом, глубоко залегающими подземными водами и породами, препятствующими миграции радионуклидов. Геологические условия создавали естественный барьер, удерживающий радиоактивные материалы на месте. На технической площадке 49 (TA-49) в период между 1959 и 1961 годами было проведено около тридцати пяти гидронуклеарных взрывов.

Тесты проводились в специально пробуренных вертикальных скважинах глубиной около 200 футов. Специалисты непосредственно находились внизу скважин, размещая испытательное оборудование и подключая его к системам сбора данных на поверхности. Для предотвращения распространения радиоактивного загрязнения отверстия плотно засыпались песком и накрывались тяжелыми металлическими крышками. Хотя гидронуклеарные испытания не приводили к ядерным взрывам, они оставляли значительное количество оружейного ядерного материала в грунте — около 40 килограммов плутония и 93 килограммов обогащённого урана. Кроме того, в почве оказались токсичные вещества, включая бериллий и обеднённый уран.

К тому же, в процессе подготовительных и испытательных работ на территории образовывались отходы, загрязнённые радиоактивными веществами, которые захоранивались вместе с грунтом. Со временем участок TA-49 стал объектом пристального внимания экологов и специалистов по радиационной безопасности. В 1960-е и 1970-е годы проводились регулярные гидрологические и радиационные исследования, которые доказали, что благодаря геологическим особенностям и правильной изоляции, загрязнения не распространяются в окружающую среду и не достигают подземных водоносных горизонтов. Регулярный мониторинг качества почвы, воды и воздуха продолжается до сих пор под контролем федеральных и местных регуляторных органов. Несмотря на положительные показатели содержания плохих веществ на месте, различные инциденты все же фиксировались.

Так, в 1975 году часть асфальтового покрытия в зоне наиболее загрязнённого участка разрушилась, что позволило дождевой воде проникнуть в засыпанные скважины и собрать радиоактивные частицы. Эта вода была удалена в 1980 году, после чего покрытие исправили и усилили, чтобы свести риски к минимуму. Среди других мер по консервации места были разработки специальных контрольных регламентов для промышленного использования территории, удаление загрязнённых поверхностных слоев почвы, а также ограничения на строительство и исследования на инфицированных участках. Более того, уникальный характер гидронуклеарных испытаний на TA-49 позволил получить бесценные сведения для улучшения безопасности современных ядерных боеголовок, что в конечном итоге способствовало развитию высокотехнологичных методов проектирования и безопасности оружия. Следует отметить, что после отмены моратория и возобновления полного комплекса ядерных испытаний в начале 1960-х годов гидронуклеарные тесты быстро утратили своё значение.

Более масштабные подземные ядерные испытания стали предпочтительным вариантом для постройки и оценки новых типов ядерного оружия. Несмотря на это, гидронуклеарные опыты остаются важной страницей в истории ядерной науки — примером того, как научные и инженерные инновации могут найти решения в сложных политических и экологических условиях. Современное состояние площадки TA-49 отражает суть подхода к обращению с унаследованными от ядерных испытаний загрязненными территориями. Продолжающийся мониторинг, регулярные исследования, ремонт покрытий и ограничение использования земли демонстрируют, что предупредительные меры и контроль способны минимизировать экологические и радиационные риски. Тем не менее, остаточные количества плутония и урана ещё долгое время будут находиться в грунте, что требует долгосрочных планов по наблюдению и эксплуатации подобных объектов.

Гидронуклеарные испытания — пример того, как концептуальные научные идеи, реализованные в сложных исторических и политических условиях, способствовали развитию современной ядерной технологии и безопасности. Они позволили повысить надежность и управляемость ядерных боеголовок без необходимости масштабных взрывов, что стало важным шагом в контексте международного контроля над ядерными испытаниями. Одновременно гидронуклеарные тесты иллюстрируют сложность баланса между технологическим прогрессом, экологической безопасностью и ответственным управлением радиоактивными материалами. Изучение опыта TA-49 и подобных площадок — важный ресурс для ученых, инженеров и политиков, работающих в сфере ядерной безопасности и экологического мониторинга. Они напоминают о необходимости строгих протоколов, многолетнего наблюдения и комплексного подхода к обращению с объектами, связанными с ядерными испытаниями и ядерными материалами.

В итоге гидронуклеарные испытания не только сыграли роль переходного этапа в развитии ядерного оружия, но и сформировали основу для современных методов контроля безопасности и охраны окружающей среды, служа важным источником уроков для будущих поколений специалистов в области ядерных технологий и экологии.