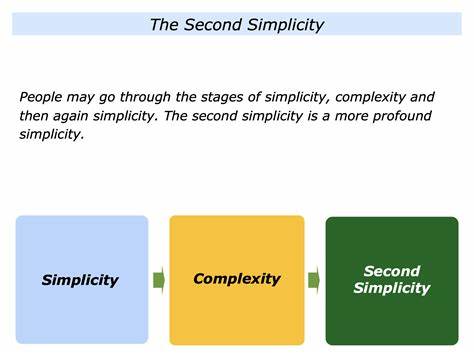

Архитектура традиционно рассматривается как искусство и наука проектирования пространства, направленного на создание функциональной, эстетичной и устойчивой среды для жизни человека. Однако среди множества теорий и подходов в современной архитектуре появляется интерес к феномену отсутствия самоорганизации — ситуации, когда архитектурные и градостроительные процессы полностью контролируются внешними агентами, без участия внутренних динамик и спонтанных изменений. Понимание этого явления важно для осмысления текущих проблем в развитии городов и формирования архитектурных решений, которые зачастую лишены естественной эволюции и становятся результатом жесткого планирования и инспекции.Самоорганизация в архитектуре и градостроительстве связана с идеей, что системы могут развиваться без централизованного управления, формируя сложные структуры и взаимосвязанные элементы благодаря взаимодействию многочисленных независимых агентов и факторов. Противоположность этому — ситуация, когда все решения принимаются сверху вниз, без учета локальных условий или инициатив.

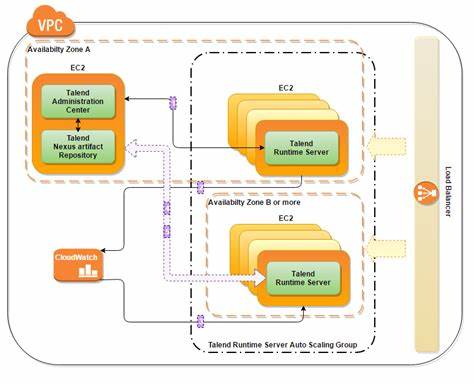

В таких случаях мы сталкиваемся с архитектурой, где отсутствуют естественные процессы адаптации, а пространство становится статичным и предсказуемым, но одновременно потерянным в аспектах живости и гибкости.Основные причины отсутствия самоорганизации в архитектуре кроются в стремлении государств и крупных корпораций к контролю над пространственными ресурсами. Жесткие градостроительные планы, нормативные акты и директивные методы управления ограничивают возможности местных сообществ и индивидуальных участников вносить изменения и предлагать новые формы. В результате формируются уникальные городские ландшафты, где каждое строение, каждый элемент городской инфраструктуры подчинен общим планам и техническим регламентам, что снижает градиент инициативности и спонтанности.Еще одним фактором, влияющим на отсутствие самоорганизации, является сложность современных архитектурных проектов, требующих высокой технологической базы и согласования большого количества участников.

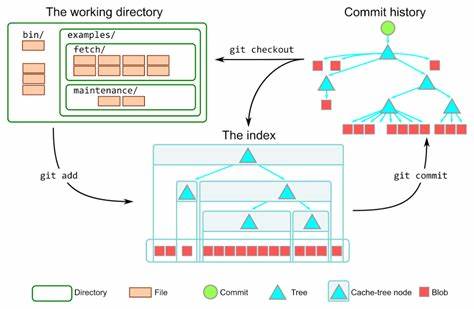

В таких условиях проектирование становится процессом, управляемым многочисленными уровнями экспертизы, стандартов и согласований, что практически исключает возможность возникновения неформальных и экспериментальных пространств. Человеческий фактор уступает место алгоритмам проектирования и бюрократическим процедурам, в результате чего архитектура теряет привычное ощущение органичности и природной эволюции.Негативные последствия отсутствия самоорганизации видны в развитии урбанистических территорий, где преобладает стандартизация и дефицит индивидуального подхода. Застой и монотонность таких районов провоцируют социальное отчуждение и снижение качества жизни, так как лишают людей возможности участвовать в трансформации своей среды обитания. Архитектура становится пассивным фоном без живой коммуникации с окружающим миром, что обедняет опыт проживания и заставляет задуматься о необходимости поиска новых моделей взаимодействия и вовлечения.

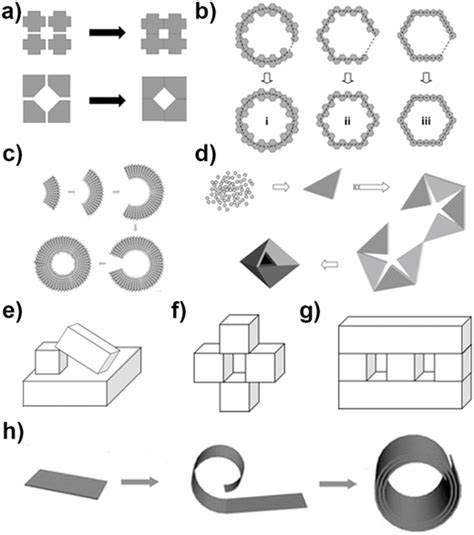

Тем не менее, необходимо помнить, что отсутствие самоорганизации не является абсолютным злом. В условиях быстрого развития городов, необходимости обеспечения безопасности и устойчивости инфраструктуры, наличие жестких регламентов и управляющих структур обосновано и необходимо. Задача современной архитектуры — найти баланс между контролем и свободой, между планированием и спонтанностью, чтобы создавать среды, которые не только отвечают текущим техническим и социальным вызовам, но и сохраняют потенциал для естественной эволюции и адаптации.Важным направлением исследований сегодня становится поиск инструментов, способных интегрировать элементы самоорганизации в жестко структурированные системы. Такие подходы включают использование гибких модульных решений, внедрение технологий умного города и расширение участия местных сообществ в принятии решений.

Благодаря этим механизмам архитектура может превратиться в динамичную систему, сочетающую структурированность с открытостью к изменениям и инновациям.В конечном счете, архитектура без самоорганизации — это отражение более широкой социальной и экономической парадигмы, в которой приоритеты смещены в сторону централизации и контроля. Однако опыт показывает, что именно открытость к новым идеям и способность адаптироваться делают города живыми и привлекательными. Построение архитектурных стратегий, учитывающих обе эти стороны, требует междисциплинарного подхода и тесного взаимодействия архитекторов, урбанистов, социологов и самих жителей.Таким образом, понимание отсутствия самоорганизации в архитектуре открывает новые перспективы для формирования более устойчивых и человекоориентированных пространств.

Это побуждает к переосмыслению ролей всех участников процесса, поиску компромиссов между контролем и свободой, а также внедрению инновационных методов, способных сохранять баланс между порядком и живостью городского ландшафта.