В последние десятилетия развитие нейронаук и технологий позволило приблизиться к одной из самых интригующих задач — чтению мыслей через анализ мозговой активности. Особое внимание привлекает возможность восстановления визуальных образов, представляемых или воспринимаемых человеком, при помощи различных методов сканирования мозговой активности, таких как функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) или электроэнцефалография (ЭЭГ). Однако наряду с успехами возникает и сложная проблема — ложная или спурийная реконструкция изображений. Это феномен, когда восстановленные изображения не соответствуют реально воспринимаемым или мысленно представляемым человеком объектам, а формируются с ошибками или артефактами. Изучение этих ложных реконструкций важно для понимания ограничений современных методов, повышения точности и надежности интерфейсов мозг-компьютер, а также для предотвращения ошибок в клинической и исследовательской практике.

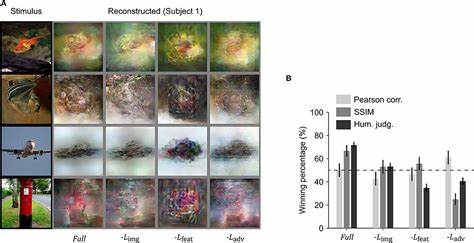

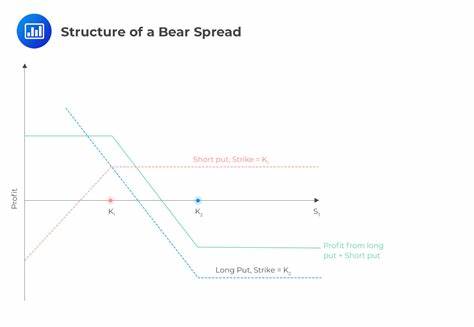

Ложная реконструкция изображений из мозговой активности возникает вследствие нескольких факторов. Во-первых, природа сигнала мозга крайне сложна и многомерна. Многие техники измерения активности, несмотря на свою чувствительность, обладают ограниченным пространственным и временным разрешением. Это приводит к тому, что получаемые данные часто являются шумными, неоднозначными и не всегда однозначно интерпретируемыми. Алгоритмы, которые преобразуют эти данные в визуальные образы, используют сложные модели, часто основанные на машинном обучении.

Но даже самые продвинутые модели склонны к переобучению, ошибкам классификации и интерпретациям шума как значимого сигнала. Результатом становится то, что полученные изображения могут содержать несуществующие детали, искажения или представлять объекты, которых никогда не было во время измерения. Во-вторых, психофизиологические особенности субъектов также влияют на качество реконструкции. Например, при разном уровне концентрации, эмоциональном фоне или даже усталости мозговая активность может иметь изменения, которые затрудняют точную интерпретацию. Кроме того, универсальные модели для дешифровки мозговых сигналов часто разрабатываются на основе выборки людей с определенными характеристиками, что снижает их эффективность и точность на новых участниках.

В реальных условиях применение таких моделей приводит к частым ложным срабатываниям и ошибкам в реконструкции. Изучение аспекта ложной реконструкции имеет существенное значение для дальнейшего развития нейротехнологий. В частности, интерфейсы мозг-компьютер, предназначенные для управления внешними устройствами или коммуникации у пациентов с нарушениями речи или движения, зависят от эффективности и точности обработки мозговых сигналов. Ошибки в распознавании и интерпретации активности могут приводить к серьезным последствиям — неверной передаче команд, снижению качества жизни и даже опасности для пользователя. Поэтому важным направлением исследований является разработка методов фильтрации шума, адаптивных моделей и внедрение многомодальных подходов, сочетающих разные источники информации для повышения достоверности реконструкции.

Кроме того, изучение ложной реконструкции служит фундаментом для этических дискуссий вокруг технологий чтения мыслей. Неправильная интерпретация сигналов мозга, приводящая к ложным изображениям или ментальным контентам, способна искажать восприятие внутреннего мира человека. Это вызывает вопросы о приватности, манипуляциях и ответственности разработчиков. Важно создавать стандарты использования, прозрачные алгоритмы и систему верификации результатов, чтобы минимизировать риски и поддержать доверие к использованию подобных технологий в обществе. Немаловажным аспектом является и научная ценность изучения спурийных реконструкций.

Анализ ошибок и искажений позволяет выявить слабые места в существующих методах декодирования мозговых сигналов и лучше понять природу информации, которую мозг передает в виде электрических и магнитных импульсов. Это способствует развитию новых теорий мозговой деятельности и повышает общий уровень знания о том, как именно человеческий мозг обрабатывает и хранит визуальную информацию. Благодаря этому возможно создание более точных и эффективных нейронных интерфейсов в будущем. Путь к преодолению проблемы ложной реконструкции проходит через интеграцию различных технологий и подходов. Использование глубокого обучения с увеличенными обучающими выборками, внедрение методов контроля качества данных, а также применение биологически информированных моделей позволит улучшить качество и достоверность восстановления изображений.