Современное государственное управление сталкивается с целым рядом сложностей, среди которых повторные реформы, цифровизация и борьба с излишней бюрократией занимают ключевые позиции. В центре внимания сегодня находится вопрос о том, как повысить эффективность государственных институтов и ускорить процессы принятия решений, сохраняя при этом принципы прозрачности и справедливости. Одним из инструментов, призванных этому способствовать, стал Закон о сокращении бумажной волокиты (Paper Reduction Act), направленный на устранение избыточных административных процедур, замедляющих работу госсистемы и негативно сказывающихся на реализации социальных программ и экономическом развитии. Государственная служба является одним из фундаментальных элементов функционирования любой страны. Это сложная структура, состоящая из множества уровней и агентств, задачей которых является воплощение в жизнь решений политиков и обеспечение взаимодействия с гражданами.

Однако, несмотря на свою важность, система государственного аппарата часто подвергается критике за медлительность, неэффективность и чрезмерно сложные процедуры, которые затрудняют достижение заявленных целей. Одной из причин такой ситуации считается избыточное регулирование, формализованные правила отбора и продвижения кадров, а также множество согласовательных рутинных процессов, препятствующих быстрому движению проектов и инициатив. Процесс найма в государственных структурах часто подвержен бюрократическим ограничениям, которые возникают из-за стремления обеспечить объективность и беспрецедентную прозрачность. Однако, как показывает практика, эти меры зачастую превращаются в препятствия, мешающие привлечению квалифицированных специалистов и созданию эффективных команд. Традиционные методы подбора кадров, включая сверку резюме с должностными требованиями и использование самооценочных опросников, способствуют отсеиванию действительно способных и талантливых кандидатов, особенно когда эксперты-практики не могут вмешиваться в процесс оценки соискателей.

История Джэка Кейбла, молодого специалиста в области информационной безопасности, стала ярким примером подобных проблем. Несмотря на выдающиеся результаты в конкурсе по кибербезопасности и постоянные попытки руководства Пентагона помочь ему устроиться на работу, стандартная процедура найма неоднократно препятствовала этому. Отказ принимался на том основании, что его резюме не совпадало с автоматическими критериями оценки, а HR-менеджеры не обладали техническими знаниями, необходимыми для оценки профессионализма кандидата. В итоге, только после многочисленных вмешательств и настойчивого желания молодого специалиста, ему удалось найти свое место в структуре государственной службы. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько нереформированные процессы отбора мешают государству привлекать нужные кадры, что в конечном итоге сказывается на общей эффективности работы.

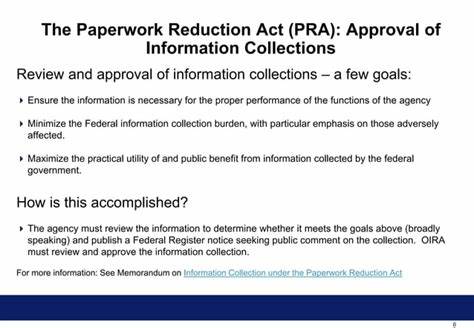

Закон о сокращении бумажной волокиты направлен на решение одной из главных системных проблем, связанных с регулированием информационных процессов в государственных учреждениях. Он призван облегчить и ускорить процессы сбора, обработки и публикации различных форм и заявлений, которые государственные органы вынуждены обрабатывать при оказании услуг населению и бизнесу. В настоящее время привычная практика требует длительного согласования каждого информационного документа, многоступенчатого рассмотрения и открытия периода общественного обсуждения, что значительно затягивает сроки и отвлекает ресурсы от более важных задач. Примером может служить процедура утверждения форм для программ, реализуемых в рамках крупных законодательных инициатив, таких как CHIPS and Science Act. На первый взгляд составление и размещение простой формы для подачи заявок на финансирование кажется рутинной операцией, однако из-за необходимости соблюдения требований Paper Reduction Act, этот процесс обрастает многочисленными согласованиями с разными учреждениями, публикацией в Федеральном реестре и обработкой обратной связи.

В среднем, получение разрешения на такое информационное действие занимает около девяти месяцев, что сказывается на сроках реализации всего проекта. Несмотря на наличие ускоренной процедуры, которая сокращает период до шести месяцев, по итогу агентство вынуждено начинает процесс заново, когда срок действия разрешения заканчивается. Главный положительный аспект этой системы заключается в централизованном контроле, позволяющем избежать дублирования вопросов и избыточного сбора одинаковой информации разными ведомствами. Однако на практике этот процесс становится настолько громоздким, что сводит на нет эффективность и скорость взаимодействия между правительством и гражданами. В условиях постоянно меняющегося мира, где оперативность и адаптивность становятся решениями конкурентоспособности и успешности программ, наличие таких правил тормозит развитие.

Важнейшим элементом реформы государственной службы должно стать улучшение способности государства реализовывать свои функции. Параметр, известный как «государственная способность» (state capacity), характеризует уровень того, насколько эффективно органы власти могут достигать заявленных политических целей и выполнять свои обязанности. В развитых странах этот показатель традиционно находится на высоком уровне, однако даже там существуют узкие места, вызванные устаревшими технологическими системами и сложными административными регламентами. Универсальный пример из США — информационная система Налоговой службы, частично функционирующая на устаревшем языке программирования, понятном лишь избранному числу специалистов. Это создает риски для эксплуатации и развития системы, а также препятствует эффективному сбору налогов, приводя к недополучению значительных средств в бюджет.

В этом и заключается вызов — государство нуждается в обновлении инфраструктуры и оптимизации внутренних процессов, чтобы соответствовать современным требованиям и задачам. Вопрос реформирования государственной службы остро стоит перед странами, где политическая воля реформаторов часто сталкивается с консерватизмом бюрократического аппарата и сопротивлением изменениям. Демократические структуры управления склонны к усложнению норм с целью повышения прозрачности и защиты от злоупотреблений, однако такой подход часто приводит к обратному эффекту. Избыточные процедуры, формализмы и множественные согласования замедляют реализуемость программ и создают недовольство общества. История борьбы с такими избыточностями получила неожиданный импульс в контексте работы как правых, так и левых политических сил.

Например, реформаторы, связанные с движением за эффективность правительства, такие как инициативы при Голосовании Общественной Эффективности (DOGE) под руководством известных предпринимателей, ставят своей целью сокращение государственных расходов и оптимизацию процессов. Несмотря на разногласия в политических взглядах, их акцент на устранение бюрократических тормозов совпадает с озабоченностью многих реформаторов из других лагерей, в том числе бывших чиновников и экспертов, выступающих за повышение способности государства успешно выполнять свои функции. Однако между разными подходами к реформам существуют заметные различия. Одна концепция ставит целью сокращение аппарата и формальных процедур, подразумевая, что бюрократия сама по себе является обузой для прогресса. Другая, более современная теория, акцентирует внимание на необходимости развития высокопрофессионального кадрового потенциала, инвестициях в цифровую инфраструктуру и создании систем обратной связи между законами и их исполнением, чтобы увеличить общее качество управления и достижение социальных целей.

Парадоксально, но попытки ускорить и упростить процессы часто воспринимаются в обществе с осторожностью, поскольку такая «оптимизация» может восприниматься как угроза механизмам контроля и защиты прав граждан. История борьбы с авторитаризмом и злоупотреблениями властью учит, что именно бюрократические инстанции и сложные процедуры часто служат барьером против произвола. Тем не менее, нынешняя ситуация требует поиска баланса между обеспечением безопасности и эффективностью. Одним из фундаментальных примеров такой дилеммы является Национальный закон об охране окружающей среды (NEPA), предусматривающий проведение комплексных экологических экспертиз для крупных проектов. Обычно подготовка соответствующих отчетов занимает годы, что препятствует реализации важных инфраструктурных программ.

Однако во времена кризиса, например, в 2009 году, в условиях экономического спада, темпы проведения экспертиз резко выросли, продемонстрировав, что при наличии политической воли и общего понимания приоритетов государство способно преодолевать бюрократические преграды. Таким образом, главная преграда зачастую заключается не в недостатке государственных ресурсов или умений, а в политике и организационной культуре. Внутренние механизмы, выстроенные на сохранение статус-кво, нацелены на минимизацию рисков и обеспечение строгого соблюдения процедур, часто в ущерб оперативности и инновациям. Для изменения ситуации необходимы реформы, направленные на баланс между «энергией развития» и «энергией сдерживания», чтобы государственные служащие могли эффективнее фокусироваться на достижении результатов, а не на бесконечном контроле или отказах. Важное значение в этом контексте имеет обновление цифровых инструментов и сокращение избыточных правил, что позволит снизить административную нагрузку и дать чиновникам больше ресурсов для реализации целей.

Также следует принять во внимание необходимость изменения управленческих подходов, позволивших ввести систему постоянной обратной связи и адаптации политики на основе ее реального влияния. Заключение: для того чтобы государственная служба стала не тормозом, а двигателем социального и экономического развития, необходим комплексный подход к реформированию, сочетающий оптимизацию процессов, кадровые изменения и внедрение новых технологий. Закон о сокращении бумажной волокиты — важный инструмент в этом процессе, но без политической воли, прозрачного диалога с обществом и готовности к компромиссам долгосрочные изменения невозможны. Только так возможно построить эффективное, гибкое и справедливое государство, способное быстро реагировать на вызовы и отвечать потребностям граждан.