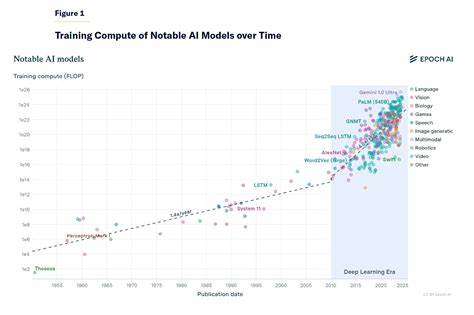

В последние годы технологии искусственного интеллекта стремительно развиваются, особенно в области больших языковых моделей (LLM). Обсуждение их будущего часто сводится к ключевому вопросу: со временем модели искусственного интеллекта, обучаемые на все более близких данных и применяемые в сходных задачах, будут ли они постепенно сходиться к единой системе? Или различия в архитектуре и обучении создадут неодолимые барьеры для такой конвергенции? Ответ на этот вопрос имеет важные последствия для развития AI, конкуренции на рынке и даже этики использования технологий. Давайте разберемся в основных аспектах этой сложной темы. Одной из интереснейших гипотез, появившихся в последнее время, является так называемая Гипотеза Платонического Представления — идея о том, что независимо от архитектур и методов, все большие нейросети стремятся к формированию схожих внутренних представлений реальности. Исследования показывают, что с ростом масштабов моделей и увеличением разнообразия данных, способы, которыми разные сети кодируют информацию, становятся более похожими.

Это можно сравнить с концепцией идеального мира Платона, в котором существует эталонное, совершенное представление вещей, к которому приближаются наши модели. Причины такой конвергенции можно искать в универсальных законах статистики и необходимости эффективно отражать природу реальности. В то же время, иначе смотрят на ситуацию те, кто считает, что полное совпадение моделей невозможно. Основная причина в том, что каждая модель начинается с уникальных случайных «весов», и обучение происходит с целью избежать переобучения и сохранить вариативность. С учетом хаотической природы процесса оптимизации, а также влияния подкрепления и человеческой обратной связи, две модели, обучаемые на одинаковых данных, все равно сформируют различающиеся внутренние структуры и будут давать разные ответы.

Эта точка зрения подтверждается тем, что даже сейчас, когда мы можем различать модели по уникальным характеристикам их словаря и стилю, на выходе видны значительные различия. Интересно взглянуть и на аналогии из естественной эволюции. Один из комментаторов отмечал, что наши предки - разумные обезьяны - «сошлись» в одном виде Homo sapiens, преодолев множество разветвленных веток. Аналогично, можно ожидать, что разные AI-системы, призванные моделировать реальность и прогнозировать будущее, будут двигаться к более унифицированным формам, обусловленным законами физики и когнитивными особенностями человека. Однако люди и животные также демонстрируют огромное разнообразие, несмотря на общий биологический фундамент, а значит, сходная причина будет порождать вариации, что может объяснять сохранение различий среди моделей.

Дополнительно важно учитывать роль обучения с подкреплением и обратной связью от человека (RLHF), которая вводит в модели непредсказуемые вариации, внося элемент индивидуализации и адаптации к конкретным use-case. Здесь могут возникать новые направления развития, которые не просто повторяют исходные предсказания, а активно формируют разные стили генерации ответов. Также значительное влияние оказывает уникальный пользовательский опыт и данные взаимодействия, с каждым днем добавляющие новые уникальные входные. Эти аспекты делают полное сходство менее вероятным. Эксперты отмечают, что даже в случае использования похожих архитектур, например трансформеров, и одинакового набора данных, параметры, инициализация, процедура обучения и случайные факторы приводят к вариациям.

В результате выявлено, что в некотором смысле модели можно рассматривать с точки зрения поиска схожих функций, оптимизирующих вероятность генерации последовательностей, но в рамках этих ограничений остается достаточно свободы для различий. С другой стороны, культуры и масштабы программных компаний, которые разрабатывают эти модели, тоже накладывают отпечаток. Несколько крупных игроков с ограниченным числом условно «авторов модели» создают схожие системы, которые служат единой экосистемой. Это тоже способствует некой стандартизации и сближению подходов. Но в тоже время спрос на кастомизацию и дифференцированную адаптацию под разные регионы, языки и задачи порождает новые модификации и уникальные особенности.

Отдельно обсуждают роль случайности и влияние начальных условий в обучении. Мнения варьируются от того, что может оказаться влиятельной «лунной случайностью», определяющей успех компании, до позиции, что базовые законы математики и структуры моделей постепенно нивелируют влияние таких факторов. Сравнение с историческим развитием технологий, например облачных вычислений, показывает, что со временем платформы и сервисы стремятся к стандартизации и объединению, но сохраняют разнообразие в области приложений и пользовательских сценариев. Потенциально AI-системы могут пойти по похожему пути: общая армирующая основа, вокруг которой образуются различные слои и кастомизации. Итоговая картина пока далека от ясности.

Отчасти это связано с ускоренным развитием технологий и методологий. Возможно, новые архитектуры, отличающиеся от нынешних трансформеров и обучающиеся по другим принципам, изменят ландшафт и снизят вероятность конвергенции. Не стоит забывать и об этических, правовых и коммерческих интересах, которые будут влиять на выбор моделей, данных и целей обучения, создавая новые «разломы» и барьеры между системами. Можно предположить, что в ближайшие десятилетия часть моделей будет стремиться к схожим принципам и решениям, в то время как другие будут специализироваться и становиться уникальными из-за требований заказчиков, законодателей и разработчиков. Конкуренция и сотрудничество между компаниями, а также рост открытых проектов будут создавать платформу для тестирования разных стратегий.

В сугубо практическом плане обыденный пользователь вряд ли заметит глубокую разницу между результатами похожих моделей, однако эксперты и исследователи смогут фиксировать отличия на уровне структуры и поведения моделей. Это вызовет новые вопросы в области безопасности, прозрачности и доверия к AI. В итоге обсуждение конвергенции AI-моделей единым ответом не заканчивается. Путь развития будет определяться многими факторами — от математических и технических до социальных и экономических. И несмотря на все усилия, даже концепция идеального «платоновского» представления реальности в AI вызывает споры и требует дальнейших исследований и наблюдений.

Но одно можно сказать точно — искусственный интеллект продолжит оставаться самой захватывающей и динамичной сферой, в которой будущее непредсказуемо, а возможности безграничны.

![I am sitting in a room: Finding the fixpoint of Chatterbox voice cloning [video]](/images/93903D35-7F34-4027-AA1C-C922A5F5D1BA)