Работа с данными, которые изменяются во времени, представляет собой одну из наиболее сложных задач в разработке современных информационных систем. Она особенно актуальна в таких областях, как финансовые технологии, управление персональными счетами или мониторинг сложных бизнес-процессов, где правильное понимание эволюции данных имеет ключевое значение для принятия решений и построения моделей. В такой ситуации простое хранение текущего состояния объекта зачастую оказывается недостаточным, и возникает необходимость в подходах, позволяющих фиксировать изменения и точно вычислять состояние объекта на любой момент времени. Одной из самых популярных и привычных парадигм разработки веб-приложений является так называемый Rails Way, или философия фреймворка Ruby on Rails. Этот подход предполагает хранение данных в базовом виде с возможностью обновлять отдельные записи, изменяя определённые атрибуты по мере возникновения событий или операций.

Например, обновление баланса счёта происходит простым изменением единственного поля, что обеспечивает простоту и быстроту работы. Однако на практике такой подход сильно ограничивает возможности анализа истории изменений, а также создаёт проблемы при необходимости объяснять, почему и как произошла каждое обновление. Это особенно остро проявляется именно в финансовых приложениях, где требуется прозрачность и точное отслеживание каждого шага изменения баланса. Чтобы преодолеть эти ограничения, эффективной стратегией является внедрение системы учёта изменений или мутаций в виде отдельных записей, аналогичных бухгалтерскому учёту с пометками каждой операции. Вместо того чтобы редактировать значение баланса напрямую, создаются записи с суммами изменений — положительными или отрицательными.

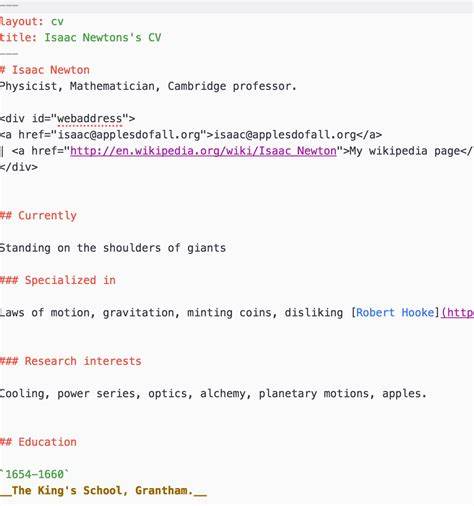

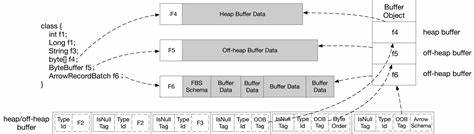

Такой метод позволяет получать полный журнал всех изменений, аудировать отдельные шаги, восстанавливать состояние счёта на любой момент времени и выполнять коррекции, связанные с конкретными операциями. В рамках Rails можно реализовать такой подход через создание моделей «Счёт» и «Мутация», где каждая мутация включает дату, сумму и описание, предоставляя очень гибкий и наглядный способ управления временными данными. При вычислении баланса на конкретный момент важна сохранность правильной последовательности изменений. Важно понимать, что в многопоточной среде при параллельном добавлении изменений возможно появление гонок и рассогласований. Решения часто требуют контроля транзакций и методик блокировок в базе данных, чтобы избежать ситуаций с неправильным подсчётом итоговых значений.

В некоторых случаях может также понадобиться введение дополнительной последовательности или индексации, чтобы жёстко упорядочить события, происходящие с одинаковой временной меткой. Это особенно актуально для событий, требующих строгой очередности выполнения, например, проверок баланса перед проведением операции. Переосмысление модели данных также затрагивает способы хранения изменений атрибутов. Популярные инструменты, такие как paper_trail или logidze, позволяют сохранять историю изменений записи, фиксируя что было изменено, когда и с каких значений на какие. Однако они не дают ответов на вопрос «почему» произошли эти изменения, что создаёт пробелы в понимании причинно-следственных связей и усложняет отладку.

Поэтому логично комбинировать хранение атрибутных изменений с концепцией мутаций, которые не только показывают изменение, но и сопровождаются логическим объяснением, что улучшает качество аудита и прогнозирования. Особый вызов в работе с временными данными представляют интервалы — типичные участки времени, на которых активны определённые факты или условия. Например, в финансовых приложениях это могут быть периоды действия скидок, ставки по кредитам или курсы валют. Они нередко задаются правилами «включительно-исключительно»: время начала включается в интервал, а время окончания — нет. Важно чётко различать названия полей, обозначающих границы интервала, чтобы не перепутать включающую и исключающую сторону, что снижает вероятность ошибок в запросах к базе.

Эффективная работа с интервалами требует продуманной архитектуры, включая оптимизацию запросов, создание индексированных типов данных и обработку возможных разрывов или пересечений между интервалами. Тема временных данных немыслима без учёта часовых поясов, которые сами по себе меняются во времени. Для преобразования локальных времён в универсальное время (UTC) нельзя использовать современные правила, потому что в прошлом они могли быть другими. Текущее время и смещение зависят от исторических интервалов действия конкретных правил. В реальных системах часовые пояса представлены как набор интервалов с момента вступления в силу и до замены правила, и работа с ними требует соответствующей модели запросов, позволяющей учитывать эти изменения.

Сложности накладывают и механизмы кеширования. При работе с изменениями во времени важно соблюдать консистентность данных после записи. Стандартный способ использования временной метки обновления объекта не всегда надёжен, так как два изменения могут иметь одинаковую отметку времени, что ведёт к конфликтам в кешах и выдаче устаревшего состояния. Для решения этой проблемы применяют оптимистическую блокировку с использованием версий изменений, которые включаются в ключ кеша. Кроме того, используются хэши, представляющие состояние объекта целиком, что значительно повышает точность проверки актуальности данных.

Крайне важен контроль порядка событий при работе с системой, основанной на поступлении сериализованных изменений или webhook-событий. При использовании внешних источников, которые присылают уведомления об изменениях, часто отсутствует гарантированный порядок, и события могут приходить в произвольном порядке из-за сетевых задержек и особенностей обработки. Для корректной работы необходимо учитывать, что набор событий больше напоминает множество, нежели упорядоченный список, и строить логику обработки с учётом этой асимметрии. Тестирование должно включать проверку устойчивости системы к любым перестановкам событий, особенно если отсутствуют или ненадёжны встроенные последовательности поступления. В конечном итоге грамотное проектирование систем с временными данными требует тщательного баланса между простотой модели и возможностью выполнять сложный анализ, а также управлять непрерывно изменяющимся бизнес-логическим состоянием объектов.