Аутизм, или расстройство аутистического спектра (РАС), обладает удивительно сложной и многогранной природой, которая проявляется в разнообразии симптомов и особенностей у каждого отдельного человека. Это состояние характеризуется устойчивыми трудностями в социальной коммуникации и взаимодействии, а также ограниченными, повторяющимися паттернами поведения и интересов. В последние десятилетия количество диагностированных случаев аутизма заметно возросло, во многом благодаря расширению диагностических критериев и усилению общественного внимания. Однако с этим ростом наблюдается и увеличение гетерогенности заболевания — фенотипической и генетической разнообразности, что представляет значительные трудности для ученых и врачей при попытках понять причины и механизмы развития этого сложного состояния. Понимание фенотипической гетерогенности человека с аутизмом — это ключ к индивидуализации диагностики и терапии.

Гетерогенность отражается как в степени и выраженности ключевых симптомов аутизма, так и в наличии сопутствующих состояний, таких как тревожные расстройства, нарушение внимания, интеллектуальная недостаточность и другие. Разнообразие проявлений усложняет создание единой модели расстройства, способной адекватно описать всех пациентов. Традиционные исследования часто фокусировались на отдельных аспектах аутизма, например, только на социальной коммуникации или только на когнитивных способностях, что ограничивало возможность комплексного видения состояния. Новые методы анализа, такие как обобщённое генеративное смешанное моделирование, позволяют интегрировать широкие массивы данных о фенотипических характеристиках и связать их с генетическими особенностями каждого индивидуума. В крупном исследовании, основанном на данных более 5 тысяч детей с аутизмом из национального когортного проекта, были выделены четыре устойчивых класса фенотипического проявления аутизма.

Каждый из этих классов отличается своими уникальными паттернами симптомов, сопутствующей клинической картиной и особенностями развития. Первый класс характеризуется выраженными социальными и поведенческими нарушениями, включая высокую степень социальных трудностей и повторяющихся действий, а также распространённые проблемы с вниманием и тревогой, но при этом не сопровождается выраженными задержками в развитии. Второй класс «Смешанный аутизм с задержкой развития» выделяется наличием ярко выраженных когнитивных и речевых задержек, моторных нарушений и интеллектуальной недостаточности, что сопровождается более низким уровнем нарушений социального поведения по сравнению с первым классом. Третий класс можно охарактеризовать как «Умеренные сложности», где проявления аутизма менее выражены, а сопутствующие проблемы минимальны. Четвёртый класс, «Широко затронутый», включает в себя пациентов с тяжелыми признаками заболевания, многочисленными сопутствующими неврологическими и психологическими симптомами, в том числе значительными когнитивными нарушениями.

Эти фенотипические классы были надежно воспроизведены в независимых исследованиях и подтвердились не только на основе самоотчетов и анкетирования родителей, но и в клинических оценках, что подчеркивает стабильность и валидность выделенных подтипов. Важно, что каждый класс продемонстрировал характерные особенности в отношении возраста постановки диагноза, силе и типу сопутствующих заболеваний, уровне участия в терапевтических вмешательствах и развитии навыков. Сопоставление этих фенотипических данных с генетической информацией выявило уникальные генетические профили для каждого класса. Анализы полигенных баллов, отражающих влияние множества распространённых генетических вариантов, показали значительные различия между классами. Например, классы с выраженными симптомами нарушения внимания и депрессии демонстрировали повышенные полигенные риски, ассоциированные с этими состояниями.

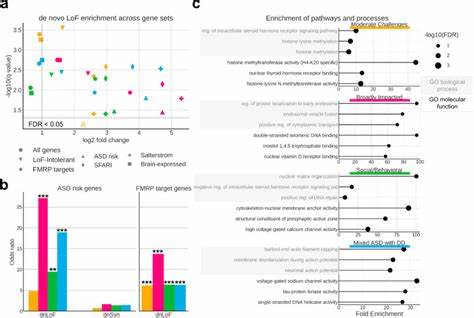

При этом общий полигенный риск аутизма не проявлялся статистически значимым образом в каждом классе, что свидетельствует о сложности и вариабельности генетических факторов. Далее, изучение редких генетических мутаций, таких как де-ново (возникающие впервые у ребёнка) и редкие унаследованные варианты с высоким патогенным потенциалом, показало различающиеся схемы распределения по фенотипическим классам. Класс с наиболее тяжелыми проявлениями заболевания имел наибольшую нагрузку де-ново потери функции и патогенных вариантов. В то время как класс с задержками развития отличался комбинацией как де-ново, так и наследственных мутаций, указывая на более сложную генетическую архитектуру. Класс с умеренными симптомами преимущественно содержал мутации в генах со средним уровнем эволюционной ограниченности, что согласуется с менее выраженными клиническими проявлениями.

Изучение генов, вовлечённых в каждый из классов, показало, что мутации в каждом из них охватывают различные биологические процессы и молекулярные функции. Таким образом, социально-поведенческая форма связана преимущественно с нарушениями в регуляции хроматина, ремоделировании структуры ДНК и активности микротрубочек. В то время как форма с задержками развития характеризуется патологиями в процессах нейронной активации, мембранной деполяризации и работе натриевых каналов. Умеренные сложности связаны с изменениями в гистоновых модификациях и организацией хроматина, демонстрируя уникальные биологические пути, связанные с этими фенотипами. Особая значимость была выявлена в анализе временнЫх паттернов экспрессии генов, поражённых мутациями, которые оказывают критическое влияние на развитие мозга.

Генетические нарушения в разных классах коррелируют с разными периодами и клеточными типами мозгового развития. Например, класс с задержками развития показывает преимущественное поражение генов, активных на ранних этапах эмбрионального развития, в то время как социально-поведенческие нарушения связаны с генами, активными на поздних, постнатальных этапах в определённых типах нейронов. Это свидетельствует о том, что время и место действия мутаций оказывает значительное влияние на формирование клинической картины. Данные исследования дают ключевые объяснения фенотипической неоднородности аутизма, раскрывая сложную взаимосвязь между генетическими программами и клиническими проявлениями. Они поддерживают концепцию, что аутизм не является единым заболеванием, а скорее представляет собой совокупность подтипов с разными биологическими основаниями и последствиями для прогноза и лечения.

Для клиницистов и исследователей это означает необходимость подхода, ориентированного на индивидуальную характеристику каждого пациента, учитывая не только ярко выраженные симптомы аутизма, но и сопутствующие сопутствующие состояния и генетический фон. Настоящие результаты открывают перспективы для развития более точных диагностических инструментов и терапии, направленных на конкретные био-молекулярные мишени, что потенциально повысит эффективность и качество жизни пациентов с расстройствами аутистического спектра. Перспективы научных исследований в области аутизма динамично меняются благодаря применению комплексных аналитических методов и междисциплинарному подходу. Интеграция больших клинических данных с подробным генетическим анализом и технологиями, такими как секвенирование всего генома и одно-клеточная транскриптомика, обещают дальнейшее расширение знаний о подтипах аутизма и взаимосвязях между генотипом и фенотипом. Это позволит создавать более точные модели прогноза течения заболевания, разрабатывать специализированные реабилитационные программы и подходы к ранней диагностике.

В итоге вскрытие глубинных генетических программ, лежащих в основе фенотипической гетерогенности аутизма, является важнейшим шагом на пути к пониманию этого сложного расстройства и трансформации подходов к его диагностике и лечению. Подробные и масштабные исследования, поддерживаемые современными биоинформатическими методами, проясняют неоднородность аутизма и предоставляют основу для персонализированной медицины в сфере нейроразвития.