В современном мире развитие робототехники движется быстрыми темпами. С каждым годом появляются новые модели гуманоидных роботов, способных выполнять все более сложные задачи и демонстрировать впечатляющие возможности. Тем не менее, несмотря на заметные достижения в мобильности и движениях, проблема человеческой ловкости у роботов остается одной из самых острых и трудноразрешимых. Подробное рассмотрение этой темы показывает, что основные трудности связаны как с аппаратной частью, так и с программным обеспечением, а также с недостаточной эффективностью сенсорных систем и алгоритмов управления. Хорошо известно, что способность робота точно двигаться — это не главный барьер на пути к созданию полезного гуманоидного робота.

Современные модели могут бегать, прыгать, выполнять акробатические элементы, поддерживать равновесие и плавно перемещаться по сложным поверхностям. Примеры Boston Dynamics с Atlas, Unitree с G1 и других компаний демонстрируют успехи в механической части, позволяющей создавать роботов с действительно впечатляющими навыками передвижения. Однако главная сложность заключается в том, чтобы научить робота эффективно взаимодействовать с окружающей средой за счет ловких и точных манипуляций — именно здесь проявляется настоящая разница между человеком и роботом. Ловкость, с точки зрения робототехники, это способность быстро и адаптивно манипулировать широким спектром предметов, выполняя разнообразные задачи в условиях неопределенности и изменяющейся среды. Для человека практически естественно, например, открыть бутылку с водой, сложить одежду, налить чай или завязать узелок — задачи, требующие точности, чувствительности и комплексного координирования движений.

Для роботов же каждая из этих операций представляет собой огромный вызов, потому что такие действия требуют высокого уровня тактильного восприятия, способности к тонким движениям и быстрой адаптации к непредвиденным ситуациям. Помимо механических аспектов, огромную роль играет качество сенсорных данных. Человеческая кожа, особенно на кончиках пальцев, содержит тысячи рецепторов, которые непрерывно собирают информацию о давлении, текстуре, температуре и других факторах. Это позволяет человеку мгновенно подстраиваться под характеристики предмета и совершать самые точные манипуляции. Современные робототехнические руки и манипуляторы далеки от такого уровня чувствительности и детализации.

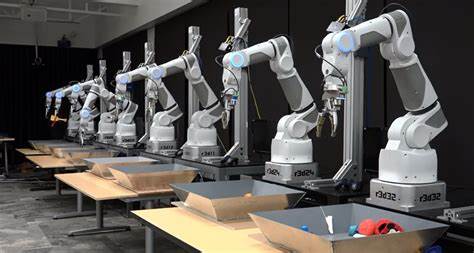

Количество и качество сенсоров пока не могут полноценно заменить человеческие ощущения, что существенно ограничивает возможности робота. Кроме того, сложное взаимодействие между аппаратной частью и программным обеспечением также сдерживает прогресс. Даже если манипулятор теоретически способен совершать нужные движения, для этого необходима программная система, умеющая планировать последовательность действий, быстро реагировать на возникающие проблемы и корректировать движения на ходу. Такие алгоритмы находятся на начальном этапе развития и требуют больших объемов данных и обучения. Множество роботизированных демонстраций, представленных сегодня на видео, зачастую являются результатом телоуправления или тщательно подстроенных сценариев, где робот выполняет яркие, но не всегда автономные действия.

Финансовое и технологическое развитие индустрии также проявляет двойственный характер. С одной стороны, отрасль привлекает огромные инвестиции, и стартапы получают миллионы долларов финансирования на разработку гуманоидных моделей и улучшение их возможностей. С другой стороны, цена за высокотехнологичные и точно работающие манипуляторы зачастую превышает сотни тысяч долларов, что резко ограничивает распространение и массовое производство. К примеру, прославленная «теневая рука» Shadow стоит около ста тысяч долларов, и даже она имеет ограниченную грузоподъемность и сенсорные возможности по сравнению с человеческой рукой. Продвижение в области робототехнической ловкости частично связывают с развитием искусственного интеллекта и систем машинного обучения.

Уже сегодня видны образцы роботов, способных решать необычные и сложные задачки, такие как сборка объемных объектов, складывание тканей или проведение тонких манипуляций с гибкими предметами. В то же время большая часть подобных успехов достигается после длительного узконаправленного обучения, что ограничивает общую универсальность роботов и их способность адаптироваться к новым, не знакомым ситуациям. Подходы к решению проблемы также включают расширение и совершенствование тактильных сенсоров, использование симуляций и синтетических данных для ускорения обучения, а также обмен опытом между компаниями и исследовательскими центрами. Центральная задача — создание эффективной системы обратной связи, способной быстро анализировать действенные показатели и корректировать действия, приближая их к человеческой точности и разнообразию. Стоит отметить, что будущее гуманоидных роботов не обязательно связано с абсолютным преодолением всех технических ограничений.

В определенных сценариях допустима высокая степень автономии с ограниченной ловкостью, где робот может выполнять рутинные или физически тяжелые задачи, требующие лишь базовых манипуляций. Например, перевозка грузов на складах, выполнение монотонных операций на производстве или помощь в определенных сервисах может быть эффективной уже при текущем уровне развития технологий. По мере того как оборудование становится дешевле и программное обеспечение совершенствуется, вероятно, появятся специализированные роботы, обученные решать узкоспециализированные задачи, для которых не нужно превосходство человеческой ловкости. Подобная специализация позволит расширить применение роботов, повысить их экономическую привлекательность и уменьшить риски, связанные с недоработками в манипуляции. Еще одним интересным аспектом является то, что человеческая форма робота — далеко не единственное возможное решение для автоматизации работы.

Многие задачи проще выполнить с помощью роботов другого дизайна — более ориентированных на конкретные нужды и не обязывающих к имитации человеческого тела. Тем не менее человеческий облик играет роль в средах, созданных для людей, облегчая интеграцию роботов в уже существующие технические и социальные системы. Что касается прогнозов, достоверно предсказать, насколько быстро и значительно будет улучшаться робототехническая ловкость, сложно. Некоторые специалисты склоняются к модели постепенного, медленного прогресса с частым решением непредвиденных проблем и долгой отладкой технологий. Другие надеются на прорывы в области алгоритмов и датчиков, которые могут резко ускорить процесс и приблизить роботов к человеческим стандартам манипуляций.

Резюмируя, можно сказать, что создание полноценно ловкого гуманоидного робота — одна из самых сложных задач современной робототехники. Эта проблема сочетает в себе уникальные аппаратные требования, необходимости развития качественных сенсорных систем, алгоритмы для сложной адаптивности и огромное количество данных для обучения. Несмотря на промежуточные успехи и впечатляющие демонстрации, роботы пока существенно уступают человеку в способности к быстрой и универсальной обработке разнообразных объектов и ситуаций. Тем не менее рост интереса и вложений в эту область позволяет надеяться на продолжение прогресса. Появляются всё более совершенные манипуляторы, новые материалы и архитектуры сенсоров, а также инновационные программы обучения.

Совокупность этих факторов даёт основание верить, что в долгосрочной перспективе роботы смогут выполнять множество сложных задач, требующих ловкости, что приведет к кардинальным изменениям в промышленной автоматизации, бытовом обслуживании и других сферах жизни. Помимо технических аспектов, важным остается вопрос этики и безопасности внедрения подобных роботов в повседневную жизнь. Сложные манипуляции связаны с рисками ущерба окружающей среде и людям, поэтому разработка масштабных стандартов и нормативов обязательно должна идти параллельно с техническим прогрессом. Управление ожиданиями общества и прозрачность в области реальных возможностей роботов также имеют немаловажное значение для успешной интеграции новых технологий. В конечном счете, достижение человеческой ловкости в роботах — это комплексная задача, включающая в себя вопросы инженерии, информатики, биомеханики и искусственного интеллекта.

Преодоление этой задачи откроет совершенно новые горизонты для человечества, позволив освободить людей от ряда монотонных и опасных обязанностей, повысить эффективность производства и улучшить качество жизни. Пока же стоит внимательнее рассматривать демонстрации продвижения как признаки перспективного прогресса, а не сигналы о скором полном замещении человека в задачах, требующих ловкости и тонкости движений.