Вопрос о том, действительно ли форма определяет функцию, стоит у истоков понимания множества явлений в биологии, физике и инженерии. От запутанных складок мозга до гигантских термитников, от молекулярных сетей до архитектурных сооружений — удивительно, как геометрия и физика переплетаются с жизнью и адаптацией. Ученые, такие как профессор Лакшминариянан Махадеван из Гарварда, посвятили свою работу тому, чтобы раскрыть, как именно структура и форма связаны с функциональными свойствами систем различной природы и масштаба. Форма и функция — это не просто два понятия, существующие параллельно. Они находятся в постоянном диалоге, где изменения в форме могут задавать ограничения или возможности для функции, а функции, в свою очередь, путем эволюционного и физического отбора формируют формы.

Такой подход давно обсуждается в архитектуре и биологии, но современные исследования дают более глубокое понимание этого взаимодействия на уровне механики и математики. В качестве яркого примера берутся мозговые складки — извилины и борозды коры головного мозга, которые имеют огромное значение для функциональной организации и обработки информации. Исследования основания этих складок показывают, что механические силы, вызванные неоднородным ростом слоев мозга, способны создавать очень специфические и устойчивые закономерности формы, напрямую влияющие на нейронную сеть и, следовательно, на когнитивные возможности. Экспериментально такими процессами управляет сочетание роста поверхности и неподатливости внутренней области, что приводит к образованию типичных структур — гир и сулик. Подобные принципы формообразования можно наблюдать и во многих других органах — легких, кишечнике — где задача максимизировать площадь обмена веществ или информационного взаимодействия решается с помощью складчатой геометрии.

Форма здесь служит функции: увеличение поверхности при ограниченном объеме способствует более эффективному газообмену, питанию и развитию. Аналогичные процессы действуют и в социальных системах насекомых, где, например, термиты строят огромные по своим масштабам, сложные по структуре мачты и гнезда, обладающие уникальной вентиляцией и терморегуляцией. Форма этих сооружений напрямую связана с их задачей — обеспечивать внутри комфортные условия в меняющемся окружении без наличия специальных механизмов. Благодаря естественным конвекционным потокам, возникающим в зависимости от суточных колебаний температуры, внутренняя система «дышит», обеспечивая циркуляцию воздуха и поддержание газового баланса. При этом форма и структура пор на поверхности и внутри мачты оптимизированы не дизайнером, а коллективным поведением и взаимодействием самих насекомых, реализующих принцип стигмергии — коммуникации через промежуточную среду.

Удивительным кажется то, что такие сложные и функционально адаптированные формы возникают без центрального планирования или сознательного проектирования. Это возможно благодаря многочисленным взаимодействиям на разных уровнях организации, от микроскопического до макроскопического, где физика, химия, биология и поведение складываются в единую целую. Современные методы исследований с применением математического моделирования, физического эксперимента и биологических наблюдений дают всё более ясную картину этих закономерностей. Использование простых физических моделей, например, гелей, которые набухают и деформируются под действием растворителя, помогает имитировать процессы, происходящие в органах живых существ. Такие модели позволяют количественно и качественно прогнозировать, как именно форма будет меняться под влиянием роста и давления.

Интересно отметить, что в мозге форма связана не только с физической структурой, но и с функцией: локализация определённых зон — зрительной коры, речевых центров — соотносится с характером складок, что даёт возможность предполагать, какой когнитивный профиль может иметь орган при том или ином строении. Более того, нарушения формы, такие как лисэнцефалия (гладкий мозг), приводят к серьёзным функциональным расстройствам, что дополнительно подчёркивает глубину взаимосвязи формы и функции. Геометрия и топология становятся неотъемлемыми инструментами для ученых при изучении систем. Необычные структуры, например, ленты Мёбиуса, позволяют взглянуть на понятия поверхности, стороны и края под непривычным углом, разрушая обыденные представления и открывая новые возможности в понимании форм и их влияния. С точки зрения философии науки, попытки понять, как именно происходит формирование жизни, поведения и даже мышления — это поиск закономерностей в биологических сложных системах.

Учёные, подобно Махадеовану, стремятся рассматривать организмы и их среду как единое целое — тройную спираль мозга, тела и окружения — взаимодействие которых задаёт развитие и функционирование. Важным аспектом является признание того, что гены задают лишь исходные условия и «логику», а процессы развития и взаимодействия с окружением — «калькуляция», по выражению учёного, реализуют конечный результат. Это подход смягчает прежнюю жесткую детерминированность биологии и признаёт динамическую сложность и многоуровневость структурной эволюции. Требуется также учитывать, что не вся функция определяется формой напрямую, но форма накладывает ограничения, создаёт предпосылки и возможности для проявления тех или иных функций. Хотя явления «самоорганизации» и преднамеренного «планирования» кажутся взаимопротиворечивыми, в природе часто существует баланс между этими крайностями, что и приводит к устойчивым и эффективным формам.

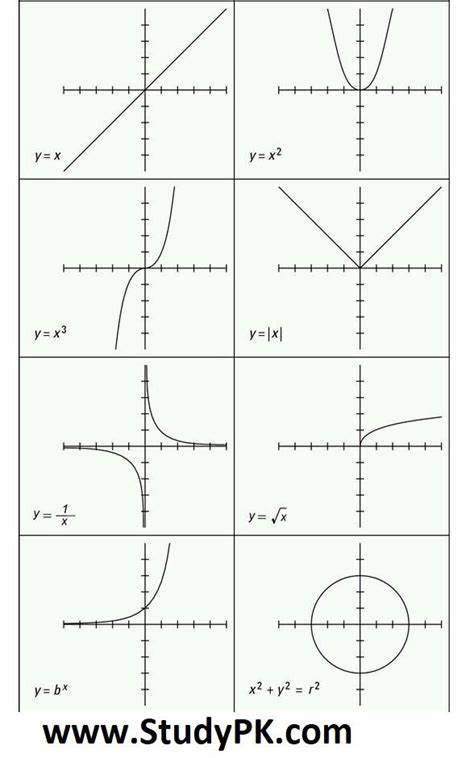

Форма и функция находят своё отражение также в области технологий и робототехники. Создание коллективных роботов, имитирующих поведение социальных насекомых, позволяет проверить и применить биологические принципы стигмергии для решения инженерных задач без необходимости сложных коммуникационных систем. Для человека, как мыслящего и воспринимающего субъекта, изучение процесса освоения форм и пространства имеет большое значение. Концепции статистической геометрии и восприятия показывают, что наше понимание даже тривиальных вещей, таких как углы в треугольнике, формируется через проб и ошибок, через динамические процессы внутри тела и мозга, а не исключительно опирается на формальные знания. В итоге, форма — это не простая оболочка или внешний вид, а сложный, многослойный ключ к пониманию функционирования систем.

Исследования, сочетающие математику, физику, биологию и поведение, открывают новые горизонты в науке и технике, показывая, что именно через форму проявляются и реализуются функции, необходимые для жизни, общения и выживания в окружающем мире. Таким образом, вопрос «Форма ли задаёт функцию?» раскрывается не однозначно, а как сложное взаимовлияние, в котором форма является и результатом, и причиной функций, трансформируясь в бесконечно разнообразных проявлениях природы и человеческой деятельности.