В современном мире понятие безопасности и ценность жизни приобрели небывалое значение. Несмотря на то, что на протяжении истории люди всегда стремились выжить и сохранить свою жизнь, сегодня мы наблюдаем не просто стремление к сохранению жизни, а глубокую боязнь рисков и тревогу по поводу угроз минимальной вероятности гибели. Возникает вопрос: почему современные люди, обитающие в относительно безопасной эпохе, стали настолько осторожными и в чем причина этого явления, которое можно назвать массовым страхом или даже трусостью? Ценность человеческой жизни в экономическом выражении выросла в разы за последние столетия. В США специалисты оценивают стоимость одной человеческой жизни более чем в 11 миллионов долларов, что почти в двадцать раз больше по сравнению с аналогичной оценкой в 1940-х годах. Однако продолжительность жизни с тех пор увеличилась лишь на несколько десятков лет, что не может объяснить столь радикальный рост «ценника» жизни.

Такое стремительное увеличение ценности жизни происходит не только в развитых странах, но и практически по всему миру. Это указывает на глубокие культурные и психологические изменения, затрагивающие отношение к рискам и смерти. Феномен роста важности жизни и стремления к безопасности имеет несколько причин. Во-первых, очевидным фактором является рост материального благосостояния. Богатство позволяет покупать безопасность и медицинские услуги, которые когда-то были недоступны.

Однако деньги объясняют лишь часть изменений. Это подтверждается тем, что даже при учёте инфляции и роста доходов ценность жизни возрастает быстрее, чем экономика. Кроме того, в последние десятилетия заметна тенденция к снижению готовности рисковать. Современные молодые поколения значительно осторожнее предыдущих: они меньше занимаются экстремальными видами спорта, реже водят автомобиль в юном возрасте, снижают число половых контактов и иных рискованных действий. Вместо этого они выбирают более безопасные варианты времяпрепровождения, способствующие минимизации любых рисков.

Родители также всё меньше допускают своих детей к самостоятельным приключениям и прогулкам, ограничивая их передвижение буквально двором или улицей. Этот сдвиг в поведении связан не только с физическим фактором безопасности. Психологически мы адаптируемся к постоянно растущему уровню безопасности и воспринимаем риск как неприемлемый. Если в прошлом угроза смерти была естественным и частым явлением, сегодня каждое потенциальное опасное событие воспринимается как серьезная угроза. Наш мозг, сформированный эволюцией, ориентируется на актуальные условия, и при относительно низком базовом риске становится более чувствителен к мелким потенциальным опасностям.

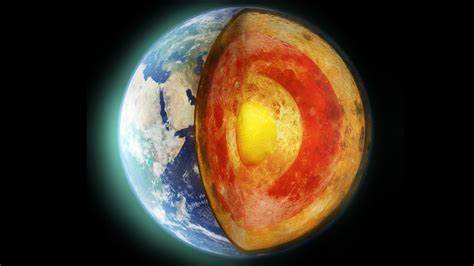

Существенным фактором в изменениях отношения к жизни является переход многих обществ к более светской догме. Религиозные взгляды на смерть, которые веками помогали воспринимать её как переход к иной жизни или вознаграждение за земное существование, постепенно вытесняются позициями, согласно которым этой жизнью исчерпывается всё. Потеря веры в загробное существование делает смерть окончательной и окончательной утратой. Таким образом, страх умереть и потерять все перспективы становится гораздо сильнее. Этот аспект особенно ярко проявляется в развитых странах, где уровни секуляризации достигают максимальных значений.

Немаловажным является и уменьшение размера семей. Если раньше родители воспитывали много детей, то теперь на ребёнка сосредоточены значительные эмоциональные, финансовые и социальные ресурсы. Потеря одного ребёнка становится более болезненной и ощутимой, что проявляется в усилении заботы и стремлении максимально обезопасить его. Рост медицинских расходов также свидетельствует о том, что ценность жизни возрастает. Государства и отдельные люди вкладывают огромные средства в лекарственные препараты, профилактику и лечение болезней, что становится приоритетом даже в ущерб экономическому росту и другим социальным аспектам.

Пандемия COVID-19 продемонстрировала эту тенденцию безоговорочно: страны готовы были пожертвовать колоссальными экономическими ресурсами ради сохранения большого числа жизней, причём поддержка общественности оставалась высокой несмотря на последствия ограничений. Эта тенденция организационно и культурно трансформировала общество. Навязывание политики и культуры нулевого риска в школах, рабочих местах и инфраструктуре приводит к снижению терпимости к ошибкам и рискам. Подчас в погоне за безопасностью страдает инновационность, креативность и рискованное, но важное для развития поведение. Возникает вопрос: не превратились ли мы в общество, охваченное страхом жить полноценно? В сферу здравоохранения и управления рисками всё чаще внедряются методы, предполагающие отказ от традиционных рисков во имя мнимой безопасности.

Социальные и индивидуальные решения всё чаще принимаются под давлением страха потери жизни, что формирует парадоксальное состояние: ущерб для психического и коллективного здоровья становится платой за попытку защитить физическую жизнь любой ценой. Рассматривая анализ причины страха и отказа от риска, важно также понимать, что риск и смелость неразрывно связаны с качеством жизни. Человеческая природа предполагает некоторую долю риска как стимул развития, открытия, творчества. Полное отказ от риска может привести к стагнации, социальной апатии и утрате способности адаптироваться к изменениям и неожиданностям. В свете вышеизложенного становится понятно, что «трусость» современного общества — это комплексный феномен, обусловленный экономическим ростом, социальной организацией, психоэмоциональными изменениями и культурными сдвигами.

Мы все стали меньше рисковать, больше бояться и выше ценить каждый прожитый день именно потому, что условия жизни улучшились, а представления о жизни и смерти трансформировались. Однако эта тенденция порождает и вызовы, требующие осознания и поиска баланса между сохранностью жизни и желанием полноценно жить. В будущем обществам предстоит переосмыслить свои приоритеты и найти способы сохранить мотивацию к смелости и риску, не пренебрегая при этом ценностью жизни. Технологический прогресс и социальные инновации могут создать новые возможности для безопасного переживания риска, что поможет преодолеть парадокс нынешнего времени — излишнего страха смерти и утраты желания жить насыщенно. Таким образом, вопрос о том, почему мы все стали трусами, лежит в перекрестке экономических возможностей, культурных установок, психологии выживания и развития общества.

Отвечая на него, мы приблизимся к пониманию себя и нашего пути как вида, стремящегося сохранить жизнь и одновременно не потерять вкус к её рискам и приключениям.