Аутизм рассеянного спектра (АСД) характеризуется сложным и разнообразным проявлением симптомов, что затрудняет точную диагностику и индивидуализацию терапии. Современная научная методология направлена на декомпозицию этого фенотипического разнообразия, чтобы выявить внутренние программы, лежащие в основе клинических проявлений. Исследование таких программ позволяет изучить, как разные генетические и молекулярные механизмы формируют уникальные клинические профили у людей с аутизмом. Аутизм традиционно рассматривается через призму двух основных признаков: стойких трудностей в социальной коммуникации и взаимодействии, а также репетитивного и ограниченного поведения. Однако на практике спектр выраженности этих признаков и сопутствующих симптомов у пациентов варьируется крайне широко.

Наряду с основными симптомами могут наблюдаться когнитивные нарушения, задержки в развитии речи, тревожные расстройства, проблемы с вниманием и многие другие сопутствующие состояния. Такой фенотипический полиморфизм частично отражает генетическую гетерогенность, что делает задачу кластеризации и понимания заболевания особенно сложной. Недавние прорывные исследования используют генеративные модели смешанных распределений, применяя их к масштабным наборам данных с широким спектром фенотипических характеристик и сопоставленных генетических данных. Использование такого подхода позволяет отделить группы пациентов с аутизмом на основе целостных паттернов симптомов, а не отдельных черт. В результате были выделены четыре устойчивых и клинически релевантных класса аутизма, каждый из которых обладает специфическими сочетаниями основных и сопутствующих симптомов.

Первый класс, названный «Социально-поведенческий», характеризуется выраженными затруднениями в социальной коммуникации и повторяющемся поведении, а также высокой степенью сопутствующих симптомов, таких как дефицит внимания, тревожность и нарушения поведения. Замечательно, что у этих пациентов при этом практически отсутствуют признаки выраженных задержек в развитии, таких как речевые нарушения или общие когнитивные задержки. Второй класс — «Смешанный с задержкой развития» — демонстрирует более сложную картину. Помимо основных симптомов аутизма, у этих пациентов ярко выражены задержки в развитии речи и моторики, а также когнитивные нарушения. Интересно, что в этом классе выявлен более выраженный генетический вклад редких наследуемых мутаций, что свидетельствует о значительной роли наследственности в формировании клинических особенностей у данной группы.

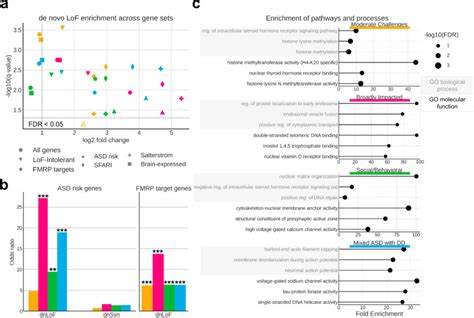

Третий класс, который получил название «Умеренные трудности», включает пациентов с относительно легкой или умеренной степенью выраженности всех симптомов. Заболевание в этой группе характеризуется более сбалансированным фенотипом, без ярко выраженных сопутствующих нарушений, что дает основания полагать, что генетические вариации у них оказывают менее выраженное влияние или затрагивают менее критические биологические пути. Четвертый класс — «Широкозатронутый» — объединяет пациентов с наиболее тяжелыми проявлениями аутизма и множественными сопутствующими состояниями, включая выраженную интеллектуальную недостаточность, когнитивные нарушения и широкий спектр психиатрических симптомов. Для этой группы характерны значимые редкие де ново мутации с высоким патогенным потенциалом, влияющие на высококонстрейнтные гены, которые играют ключевую роль в развитии нервной системы. Генетический анализ подтвердил, что каждый из классов имеет уникальный генетический профиль.

Полигенные баллы, отражающие совокупное влияние распространенных генетических вариантов, различались между классами и совпадали с фенотипическими особенностями и клиническими данными. Например, класс «Социально-поведенческий» демонстрировал повышенный полигенный риск сопутствующего дефицита внимания и депрессии, тогда как класс «Широкозатронутый» отличался значительным количеством редких высокоэффективных мутаций в критически важных генах. Кроме того, изучение функций генов, вовлечённых в различные классы, выявило уникальные биологические процессы и молекулярные пути, характерные для каждого класса. Обнаружены различия в участии процессов, связанных с организацией хроматина, регуляцией репарации ДНК, активностью микротрубочек, а также в процессах, связанных с потенциалами действия нейронов и активностью ионных каналов. Это подтверждает идею о том, что различные клинические проявления аутизма обусловлены дисфункцией разнородных биологических механизмов, что, в свою очередь, делает разработку универсального лечения затруднительной.

Модели экспрессии генов в головном мозге на различных этапах развития также подчеркнули особенности классов. В частности, выявлены классы с мутациями в генах, экспрессирующихся преимущественно во внутриутробном периоде и в раннем детстве, и классы с мутациями в генах, активных преимущественно постнатально. Эти данные коррелируют с клинической картиной: более выраженные задержки в развитии были связаны с мутациями в генах, вовлечённых в пренатальное развитие, в то время как классы с мягкими или умеренными симптомами связаны с генами, активными в поздние периоды развития. Важным аспектом, выявленным в исследовании, является успех использования персонализированного, ориентированного на человека подхода в анализе фенотипических данных, что позволяет учитывать сложные взаимодействия между симптомами и идентифицировать клинически значимые подгруппы. Такие методы превосходят традиционные подходы, ориентированные на отдельные признаки, тем самым обеспечивая более точный и информативный портрет аутизма как комплексного расстройства.

Распознавание биологических программ, лежащих в основе различных классов аутизма, открывает новые перспективы для развития точной медицины. Понимание, какие гены и молекулярные пути участвуют в формировании определенных клинических подтипов, способствует созданию таргетированных терапевтических стратегий, адаптированных к уникальному генетическому и клиническому профилю пациента. Кроме того, выявленные паттерны биологической дисрегуляции могут стать мишенями для будущих исследований и разработок лекарств. В заключение, декомпозиция фенотипического разнообразия аутизма позволяет пролить свет на сложную генетическую и биологическую природу этого расстройства. Интеграция масштабных фенотипических и генетических данных с использованием современных статистических моделей способствует выделению устойчивых подгрупп пациентов с аутизмом, каждая из которых характеризуется специфическими генетическими и молекулярными особенностями.

Эти открытия служат фундаментом для создания персонализированных подходов к диагностике и терапии, а также для более глубокого понимания нейробиологических механизмов аутизма.