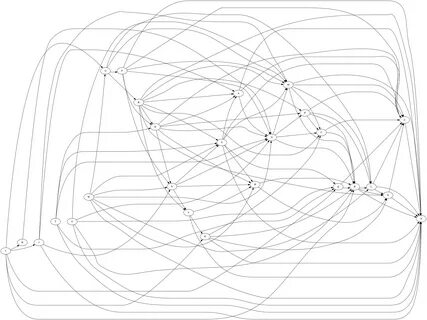

В современной научной практике и аналитике существует распространённое убеждение, что добавление контрольных переменных поможет устранить смещение и позволит выявить истинную причинно-следственную связь между факторами. Однако реальность гораздо сложнее: просто «контролировать» переменные в регрессии или другом статистическом анализе недостаточно для того, чтобы однозначно говорить о причинах и следствиях. Такая практика не только не гарантирует корректности выводов, но и часто может приводить к серьезным ошибкам и ложным интерпретациям. Основная сложность заключается в том, что контроль переменных требует глубокого понимания структурных связей между ними, а не только механического добавления в модель. Нужно чётко разграничивать типы переменных, от которых зависит, будет ли контроль полезен или вреден.

К примеру, переменные могут выступать в разных ролях: конфаундерами (переменными, которые влияют и на фактор, и на исход), медиаторами (через которые фактор оказывает влияние на результат) или коллайдерами (переменными, которые возникают в результате влияния от анализируемых факторов). Если провал возникает в распознавании роли переменной, контроль может привести к обратному эффекту – искажению, а не исправлению результатов. Например, известен феномен «смещения коллайдера»: когда контролируют переменную, которая является коллайдером, в выборке появляется искусственная связь между объясняющей и зависимой переменными, которой нет во всей популяции. Это часто случается в случаях с выборочными данными, как, например, с добровольным участием в опросах, где включение в выборку зависит одновременно от нескольких факторов. Другой пример — контроль за медиаторами, которые часто ошибочно считают «лишними» факторами.

Пытаясь оценить общий эффект переменной X на результат Y, если контролировать посредника, то фактически «закрывается» один из путей влияния, и мы получаем только часть эффекта или даже искаженную картину. Это часто приводит к недооценке влияния или к путанице в интерпретации результата. Кроме структурных ловушек, есть и проблема измерения. Контрольные переменные редко измеряются идеально: зачастую данные имеют ошибки, переменные выступают в качестве прокси для не наблюдаемых факторов или имеют низкую надежность. Например, попытка контролировать за социальным статусом по доходу за один год не отражает устойчивый экономический уровень человека, и из-за изменчивости дохода за короткий период такая процедура может привести к ошибочным выводам.

Если важные факторы вообще отсутствуют в наборе данных или измеряются с большой ошибкой, остаточное смешение остаётся, несмотря на все предпринятые попытки контролировать ситуацию. В попытках минимизировать влияние смешения исследователи используют стратегии сопоставления групп или методов матчирования, но и здесь возможны серьезные ограничения. В некоторых исследованиях с огромными объемами данных установлено, что даже тысячи контрольных переменных иногда не могут устранить все скрытые переменные и устранить смешение полностью. Требования к данным и их качеству растут до того уровня, что многие исследования просто не в состоянии предоставить однозначные доказательства причинности без дополнительных экспериментов. Существует и опасность чрезмерного контроля — overcontrolling.

Контролируя слишком много факторов, особенно когда они тесно связаны между собой, можно получить статически нестабильные и трудноинтерпретируемые результаты. Примером служит ситуация, когда после учёта всех специфических характеристик двух ресторанов типа McDonald’s и ресторана с тремя звёздами Michelin они становятся «неотличимыми» в анализе, хотя по факту различия огромны. Это классическая ситуация мультиколлинеарности, когда переменные взаимосвязаны, и отделить их влияние становится практически невозможно. Некоторые исследовательские подходы стараются обойти проблему контроля вообще — используя методы, предполагающие естественную рандомизацию, например, выигрыш в лотерею или использование инструментальных переменных. Но даже такие методы нуждаются в тщательном подходе и критическом мышлении о предположениях, которые они делают.

Иногда инструментальные переменные оказываются плохими инструментами из-за скрытых взаимосвязей с другими факторами, и тогда эффективность таких методов снижается. Важный урок из всего этого глубокого анализа состоит в том, что статистический контроль — это не просто механическое добавление переменных в модель. Для того чтобы сделать обоснованные причинно-следственные выводы, нужно выстраивать логическую картину взаимоотношений между переменными, внимательно подходить к выбору тех, что стоит контролировать, и как именно эту процедуру выполнять. Не менее важен и ответственный подход к экспериментам — где, казалось бы, все намного проще. Даже рандомизированные контролируемые испытания требуют особой аккуратности: неправильный выбор контрольной группы, отсутствие слепого двойного контроля или проблема с вовлечённостью участников могут существенно повлиять на достоверность результатов.

Кроме того, активные контрольные группы, которые участвуют в параллельных, хотя и не основным целям, интервенциях, часто дают более реалистичные оценки эффектов, чем пассивные, что влияет на интерпретацию эффективности вмешательств. Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что в современных исследованиях нельзя просто «контролировать» за переменными и ожидать, что это сразу обеспечит причинно-следственные выводы. Нужно интегрировать теоретическое понимание механик данных, структурные модели, надёжные и многомерные данные, а также критический подход во всех этапах анализа. Без такого комплексного подхода риск ошибочных выводов крайне велик, а результаты могут вводить в заблуждение не только исследователей, но и тех, кто опирается на эти исследования в практических и политических решениях. Для специалистов области статистики, социальных наук, медицины и бизнеса важно помнить, что причинность — это сложная матрица взаимосвязей, и никакие быстродействующие методы «контроля» не заменят глубокий научный анализ и рассуждения.

Только с применением современного инструментария причинного анализа, включая построение причинных графов, понимание ролей переменных и ческого подхода к качеству данных возможно приблизиться к выявлению истинных причинно-следственных отношений в сложных системах мира вокруг нас.