Правило пяти Липински занимает важное место в современной фармацевтической химии и разработке лекарственных средств. Эта эмпирическая формула стала незаменимым руководством для исследователей и разработчиков, стремящихся создавать эффективные пероральные препараты с оптимальными фармакокинетическими характеристиками. Правило было сформулировано в 1997 году Кристофером А. Липински и основывается на наблюдениях, что большинство успешных пероральных лекарств имеют ряд общих химических и физических свойств, которые определяют их поглощение, распределение, метаболизм и выведение из организма человека. Несмотря на то, что правило пяти не прогнозирует фармакологическую активность самого вещества, оно помогает отсеять соединения, которые вряд ли будут успешными в качестве пероральных лекарств из-за плохой биодоступности или неблагоприятных свойств абсорбции.

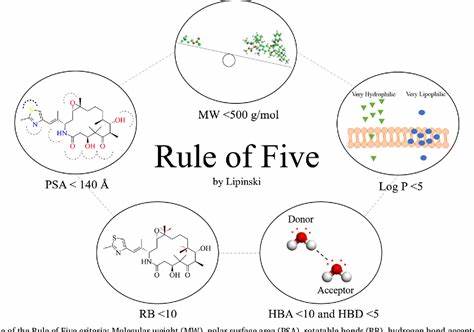

По сути, правило напоминает о необходимости сбалансированности химических свойств молекулы в процессе разработки. Липински выделил четыре важных параметра: количество доноров водородных связей, количество акцепторов водородных связей, молекулярную массу и липофильность, измеряемую через коэффициент распределения октанол/вода (ClogP). Согласно правилу, лекарственное соединение не должно иметь более пяти доноров водородных связей, десяти акцепторов водородных связей, молекулярная масса должна быть менее 500 дальтон, а ClogP не должен превышать значения 5. Все эти критерии объединены числом пять, что и объясняет название правила. Один из ключевых аспектов правила пяти – это его простота и практическая применимость.

Оно помогает исследователям быстро оценить потенциал химического соединения на ранних этапах разработки и избежать затратного дальнейшего изучения сложных в синтезе и плохорастворимых веществ. Молекулы, удовлетворяющие этим условиям, в среднем имеют лучшие шансы на высокую степень всасывания в кишечнике и достижение эффективной концентрации в крови при пероральном приеме. Несмотря на широко распространенное использование этого правила, в научном сообществе оно не лишено критики. Одним из основных замечаний является тот факт, что правило фокусируется только на пассивной диффузии как механизме проникновения вещества в клетки, в то время как многие соединения проникают в организм с помощью специализированных транспортёров. Это ограничение особенно актуально для макролидов, пептидов и некоторых природных продуктов, которые не соответствуют классическим параметрам Липински, но обладают выраженной биологической активностью.

Кроме того, было замечено, что примерно 50 процентов новых пероральных лекарственных средств могут не соблюдать все пункты правила, что подчеркивает необходимость рассмотрения других механизмов проникновения и факторов всасывания. Разработчики лекарств учитывают правило пяти Липински во время оптимизации исходных активных соединений. Это помогает сохранить баланс между необходимой молекулярной массой, растворимостью и доступностью, позволяя повысить шансы успешного прохождения клинических испытаний и выхода на рынок. Используя правило, химики могут направлять процессы модификации молекулярных структур таким образом, чтобы свойства нового препарата оставались в пределах, оптимальных для перорального применения. Помимо оригинального правила пяти, за последние годы появились дополнительные фильтры и критерии, расширяющие и уточняющие концепцию оценки лекарственных соединений.

Например, фильтр Гоуз (Ghose filter) учитывает не только молекулярную массу и логарифм коэффициента распределения, но и молярное преломление и количество атомов в молекуле. Этот подход помогает сократить количество кандидатов на этапе скрининга, обеспечивая более релевантный химический профиль. Правило Вебер (Veber’s rule) обращает внимание на число вращаемых связей и полярную поверхность молекулы, предлагая альтернативные критерии, которые лучше коррелируют с оральной биодоступностью в определенных случаях. Согласно этому правилу, идеальные пероральные соединения должны иметь 10 или меньше вращающихся связей и полярную поверхность не более 140 ангстремов квадратных. В практике исследования и разработки также используют концепцию «лидоподобных» (lead-like) соединений, для которых сформулирована «правило трёх» — более жесткие критерии с меньшей молекулярной массой и степенью липофильности.

Такой подход стимулирует работу с низкомолекулярными, менее липофильными соединениями на самых ранних этапах, что повышает вероятность успешной оптимизации ведет к лучшей переносимости и активности в человеческом организме. Одним из ярких примеров препарата, соответствующего правилу пяти Липински, является Омепразол, широко используемый ингибитор протонной помпы для лечения кислотозависимых заболеваний желудка. Его молекулярные характеристики оптимально сбалансированы для перорального приема и обеспечивают высокую биодоступность и эффективность. На сегодняшний день правило пяти Липински остается обязательным инструментом для фармацевтов, химиков и биологов, занятых разработкой новых лекарственных средств. Современные методы компьютерного моделирования и машинного обучения продолжают использовать это правило в комбинации с другими алгоритмами для повышения прогностической силы и селективности ранних этапов разработки.

В заключение, можно сказать, что хотя правило пяти Липински не является универсальным и безусловным законом, оно представляет собой фундаментальный ориентир, без которого сложно представить современную практику создания эффективных пероральных лекарственных препаратов. Понимание и применение этого правила способствует более рациональному подходу к фармакохимии и в конечном итоге улучшению качества и безопасности лекарств для пациентов по всему миру.