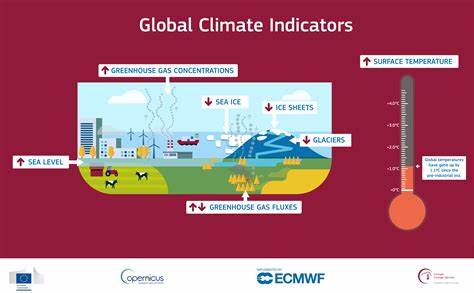

Глобальное изменение климата является одной из самых острых проблем современности, требующих пристального внимания ученых, политиков и общества в целом. Ежегодные обновления ключевых показателей состояния климатической системы помогают понимать динамику изменений и оценивать, насколько быстро человечество влияет на планету. 2024 год ознаменовался новыми рекордами в ряде показателей, что сигнализирует о серьезности и масштабности происходящих процессов. Анализ ключевых индикаторов глобального изменения климата за этот период позволяет понять текущую ситуацию, а также прогнозировать ближайшие тенденции, способствуя принятию решений в сфере экологии и устойчивого развития. Одним из главных индикаторов являются выбросы парниковых газов, которые напрямую влияют на повышение температуры Земли.

По данным последних исследований, среднегодовые выбросы за период 2014–2023 годов достигли исторического максимума и составили примерно 53,6 гигатонн CO2-эквивалента. Такое увеличение обусловлено прежде всего ростом выбросов углекислого газа от сжигания ископаемого топлива и промышленности, а также метана и закиси азота из сельского хозяйства и других секторов. Важно отметить, что несмотря на максимальные объемы, темпы прироста выбросов начали немного снижаться по сравнению с предыдущим десятилетием, что может свидетельствовать о начале переходного периода при условии активных мер по снижению эмиссий. Отдельное внимание уделяется концентрациям парниковых газов в атмосфере. По состоянию на 2024 год уровень CO2 достиг 422,8 ppm, что на 12,7 ppm выше показателей 2019 года.

Метан и закись азота также продемонстрировали рост, что усугубляет общий тепловой эффект и способствует дальнейшему накоплению радиационного давления в атмосфере. Несмотря на усилия по ограничению выпуска озоноразрушающих веществ, их концентрация пока остается значительной. Новые вещества-заменители, такие как гидрофторуглероды, продолжают наращивать присутствие в атмосфере, что требует дополнительного контроля и международного регулирования. Значительное влияние на климат оказывают и краткоживущие климатические агенты, такие как черный углерод, органические частицы, оксиды азота, летучие органические соединения и аммиак. Эти вещества обладают высокой пространственной неоднородностью и периодами интенсивного воздействия, что усложняет оценку их влияния.

Тем не менее современные методы спутникового мониторинга и глобальные модели позволяют получать актуальные данные о динамике их выбросов. С момента пандемии коронавируса наблюдалось снижение эмиссий некоторых из этих веществ, однако последующие годы показали восстановление и даже рост в отдельных регионах, что подчеркивает необходимость постоянного мониторинга и адаптации мер сокращения загрязнений. Эффективная радиационная нагрузка, отражающая баланс между поглощением и отражением солнечного излучения, на 2024 год достигла около 2,97 ватт на квадратный метр выше доклиматического периода. Увеличение этого показателя связано с ростом концентраций парниковых газов и ослаблением охлаждающего влияния аэрозолей, особенно после снижения выбросов диоксида серы с морского транспорта и сокращения индустриального загрязнения. Важным фактором также выступают изменения в отражательной способности поверхности Земли, включая сокращение площади снежного и ледяного покрова и изменение облачности.

Все эти факторы в совокупности способствуют увеличению энергии, аккумулируемой в климатической системе. Измерение баланса энергии Земли на современном этапе показывает устойчивый избыток получаемой энергии над отдаваемой, что еще больше усиливает процесс глобального потепления. В последние десятилетия среднегодовой энергетический дисбаланс вырос более чем в два раза, достигая примерно 0,9 ватт на квадратный метр за период 2005–2024 годов. Главным приемником этой энергии выступает глобальный океан, который аккумулирует около 90% тепла, приводящего к повышению температуры воды и последующему расширению объема. Такой тренд поддерживает рост уровня моря и влияет на климатическую динамику в целом.

Отражаясь на поверхности, повышение глобальной температуры уже стало заметным и измеримым. За последние десять лет среднее глобальное потепление относительно периода 1850–1900 годов составило около 1,24 градуса Цельсия. 2023 и 2024 годы побили рекорды по максимальным значениям, достигнув 1,44 и 1,52 градусов соответственно, причем последний показатель впервые демонстрирует вероятность превышения порога в 1,5 градуса с вероятностью более 50%. Подобные экстремальные температуры объясняются не только накопленным антропогенным воздействием, но и естественными колебаниями системы, такими как Эль-Ниньо и многолетние колебания Атлантики. Человеческое влияние на наблюдаемое потепление подтверждается современными методами атрибуции.

Наиболее вероятный вклад человеческой деятельности, выраженный через антропогенное воздействие парниковых газов и связанных с ними факторов, достигает 1,22 градуса с пределами неопределенности от 1,0 до 1,5 градуса. Наблюдаемые температуры в большинстве случаев согласуются с этими оценками, тогда как природные факторы и внутренние вариации вносят лишь незначительные корректировки. Темпы роста антропогенного потепления составляют около 0,27 градуса в десятилетие, что значительно превышает показатели прошлого столетия и отражает устойчивое усиление климатического давления. Одним из ключевых измерений, демонстрирующих последствия повышения температуры, являются изменения в оставшемся углеродном бюджете – максимальном объеме CO2, который человечество может выбросить до достижения определенного предела глобального потепления. На 2024 год оставшийся бюджет для ограничения потепления на уровне 1,5 градуса составил примерно 130 гигатонн CO2 с вероятностью 50%.

С учетом текущих выбросов и тенденций этот лимит будет исчерпан в течение ближайших нескольких лет, что ставит перед обществом задачу срочных мер по сокращению выбросов и разработке стратегий поограничения углеродного следа. В дополнение к температурным показателям, расширение мониторинга включает данные о климатических и погодных экстремумах. Анализ максимальных дневных температур на суше показывает значительный рост показателей в последние десятилетия, достигнув повышения на 2,35 градуса по сравнению с доклиматическим периодом. Эти данные служат индикатором заблаговременного предупреждения о рисках для экосистем, сельского хозяйства и здоровья человека. Изменения в глобальном осадочном режиме, особенно осадках на суше, играют важную роль в формировании водного баланса и устойчивости биосферы.

Несмотря на значительный рост атмосферной влажности, наблюдаются существенные вариации осадков, затрагивающие различные регионы по-разному. Последние данные подтверждают увеличение общей влажности атмосферы и усиление интенсивности осадков, что создает условия как для наводнений, так и для засух в разных частях света, усложняя прогнозирование и управления ресурсами. Уровень Мирового океана продолжает расти с ускоряющейся скоростью, что создаёт угрозу для прибрежных экосистем и населения. За период с 1901 по 2024 год глобальный уровень моря поднялся приблизительно на 22,8 см. Средняя скорость подъема ускорилась с 1,7 мм в год в XX веке до 3,8 мм в год в последние двадцать лет.

Такой рост связан с расширением объемов воды вследствие нагрева, а также с увеличением поступления воды из таяния ледников и ледяных щитов. Регулярное обновление этих данных позволяет оперативно оценивать степень риска и формировать адаптивные стратегии. Для обеспечения круглогодичного доступа к актуальным данным о глобальном климате реализованы специализированные платформы и дашборды, предоставляющие визуализации, статистику и оценки. Эти ресурсы ориентированы на широкий круг пользователей – от ученых и международных организаций до политиков и общественности. Открытая и прозрачная подача информации способствует усилению климатической грамотности и формированию осознанного отношения к экологическим вызовам.

Подводя итог, 2024 год продемонстрировал тревожные и вместе с тем информативные изменения в ключевых показателях климата Земли. Рекордные уровни выбросов, концентраций парниковых газов, повышение температуры и уровень моря – все указывает на ускорение процессов глобального потепления. При этом выявляются первые признаки замедления темпов роста эмиссий, что вселяет некоторую надежду на возможность смягчения негативных тенденций при условии активных и совместных действий. В ближайшем будущем крайне важно продолжить мониторинг показателей, расширять научные знания и усиливать международное сотрудничество для противостояния климатическим изменениям и минимизации их последствий для человечества и природы.