Современные языковые модели (LLM) революционизировали многие сферы программирования и отладки кода. Они способны генерировать текст, давать советы по исправлению ошибок и ускорять процесс разработки. Однако за впечатляющим фасадом интеллекта скрываются значительные ограничения, особенно в нестандартных, комплексных сценариях. Ярким примером такой проблемы служит неспособность LLM точно локализовать баг, связанный с системной локализацией, что особенно видно на примере отказа DeepSeek-R1 выявить ошибку в релизной версии приложения, которая проходила тесты на локальной машине, но проваливалась на сервере CI/CD. Эта ситуация красноречиво иллюстрирует фундаментальные проблемы с логическим мышлением и контекстным пониманием у современных моделей.

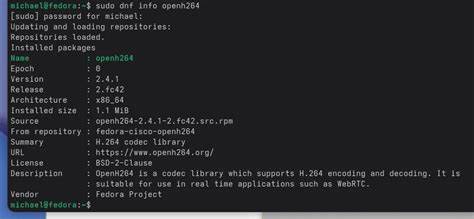

В основе возникновения ошибки лежит различие в системных локалях между средой локальной разработки и автоматизированным сервером CI/CD. Например, в локальной среде использовалась американская локаль (en-US), где десятичный разделитель – точка, а на сервере – немецкая локаль (de-DE) с запятой. В результате, код, который работал корректно локально, на сервере выдавал неверные значения, приводя к сбоям в функционале. Такая ошибка выходит за рамки типичных подозреваемых, вроде ошибок в логике, и требует учета системных параметров и зависимостей, что современные LLM зачастую просто не способны делать. Начало попыток диагностировать проблему с помощью LLM выглядело многообещающе: модель задавала уточняющие вопросы, исключая очевидные причины вроде сбоев или проблем с состоянием приложения, говорила о вычислительном характере ошибки, о консистентности результатов и валидности структуры выходных данных.

Казалось, она успешно сузила круг поиска до «ошибок, связанных с особенностями фреймворка или языка». Однако дальше начался провал: модель зациклилась на известных ей шаблонных причинах – особенностях работы с плавающей точкой, сравнением ссылок, проблемах с асинхронностью или ошибках с индексами в циклах, игнорируя ключевой фактор – влияние настроек окружения и системных локалей. Отрицательные ответы на эти предположения не заставили модель пересмотреть принятые гипотезы. Вместо адекватной коррекции курса и попыток изучить окружение, LLM лишь наращивала собственное ошибочное убеждение в выбранном направлении, вплоть до возгласов вроде «Если это не так, дайте мне ответ – я не могу продолжать!», демонстрируя полное отсутствие механизма обратной связи и самокоррекции. Такое поведение ярко иллюстрирует слабую сторону статистического подхода, на котором построены современные языковые модели.

Они не ищут истину, а лишь пытаются выдать наиболее вероятный текст, основываясь на паттернах в обучающих данных. Причины такого провала кроются в нескольких фундаментальных ограничениях. Во-первых, категория «особенности фреймворка или языка», которую модель использовала для первичной фильтрации, на деле была иллюзорной. Она включала только типичные синтаксические и языковые нюансы, не учитывая внешние факторы, такие как системные локали, настройки CI/CD или окружение операционной системы. Таким образом, модель воспринимала «ошибку фреймворка» исключительно как баг кодового уровня, а не как комплексный баг, связанный с инфраструктурой и окружением.

Во-вторых, алгоритмы LLM оптимизируют вероятность появления следующих токенов и фраз, что не совпадает с реальной научной или инженерной логикой. Высокочастотные шаблоны в базе знаний касательно плавающих чисел или проблем с асинхронностью имеют гораздо большую вероятность, чем редкие, но критические случаи, связанные с системным локализационным конфликтом. Из-за этого модель не «думает», а подбирает наиболее вероятные, распространённые объяснения, которые часто оказываются неверными. В-третьих, отсутствует способность к «эпистемической ответственности». После подтверждения пользователем, что ошибка действительно связана с «особенностями фреймворка», но не вложенными в модель категориями, LLM не задала вопроса «почему?» и не попыталась углубиться или проверить, насколько конкретная гипотеза соответствует полученным данным.

Она просто стала игнорировать подтвержденные ограничения, что является прямым следствием отсутствия рабочей памяти и способности удерживать контекст длительное время. Даже более тонкие ограничения архитектуры моделей легли на плечи человеческих ожиданий. LLM просто не оснащена возможностью моделировать сложные взаимосвязи инфраструктуры, такие как цепочки зависимости между сборками, конфигурациями CI/CD, настройками окружения и системными параметрами. Модель работает, как статистический паррот, который подтягивает паттерны из огромного массива данных, но не обладает настоящим пониманием или способностью к имитации причинно-следственной логики. Следовательно, при диагностике реальных багов в производственных средах LLM выступает скорее помощником, способным подсказать часто встречающиеся ошибки или предложить возможные направления.

Однако рассчитывать на её успех в сложных случаях с учётом системных факторов и нестандартных сценариев пока рано. Основной урок из эксперимента DeepSeek-R1 – это иллюстрация глубокой несовершенства современных ИИ-моделей как диагностов. Они могут задавать вопросы и страховочно исключать типичные причины, но в случае необходимости учитывать физическую и программную инфраструктуру, строить динамические гипотезы и корректировать их по мере поступления новой информации, LLM пока бессильны. Отсюда вытекают ключевые условия, которые должны быть реализованы в будущих генерациях интеллектуальных ассистентов для разработки и отладки. Им необходим механизм динамического веса гипотез, основанный не на частотности данных обучения, а на актуальном контексте и логических связях.

Им нужно сохранять и использовать ограничения и ответы, полученные в ходе диалога, для корректировки курса диагностики. И, наконец, им нужно встроить модель представления инфраструктуры как неотъемлемой части проблемного пространства, чтобы влиять на выбор гипотез и стратегий поиска причины ошибки. Опыт с локализационной ошибкой отлично показывает, насколько современные языковые модели «говорят» об ошибках, но практически не понимают их природу. Это призыв к разработчикам ИИ и инженерам не переоценивать потенциал LLM в решении сложных инженерных задач и продолжать искать пути повышения их когнитивных возможностей и контекстного интеллекта. Практическим советом для разработчиков и инженеров станет аккуратное использование LLM в качестве первого шага для отсеивания банальных проблем и исследования кодового уровня ошибок, но параллельно вести системный анализ конфигураций и инфраструктуры независимо от рекомендаций модели.

Финальная диагностика сложных багов, связанных с окружением и интеграцией, по-прежнему требует человеческого участия и глубокого технического понимания. В заключение стоит отметить, что несмотря на явные ограничения, LLM остаются мощными инструментами, способными помочь в рутинных задачах и образовании. Необходимость развития новых архитектур и интеграции более комплексного моделирования системных связей – это вызов будущего, который поможет сделать ИИ-наставников более надёжными и эффективными в реальных инженерных сценариях. Только преодолев разрыв между статистической генерацией и истинным пониманием, можно ожидать появления диагностических ассистентов, способных на равных соревноваться с опытными инженерами в поиске и устранении самых тонких ошибок.