В последние десятилетия искусственный интеллект (ИИ) перестал быть лишь научной фантастикой и превратился в неотъемлемую часть повседневной жизни. Технологии, основанные на машинном обучении, нейронных сетях и алгоритмах глубокого анализа данных, проникают во все сферы деятельности: от медицины и образования до экономики и социальной сферы. Однако стремительное развитие ИИ ставит перед человечеством новые вызовы, требующие осмысления с этической и антропологической точек зрения. Первостепенная задача – понимание того, каким образом взаимодействие с интеллектуальными машинами влияет на человеческую природу и общественные устои. Традиционные моральные категории и нормы, формировавшиеся столетиями под воздействием религиозных, культурных и философских учений, испытывают давление со стороны инновационных технологий.

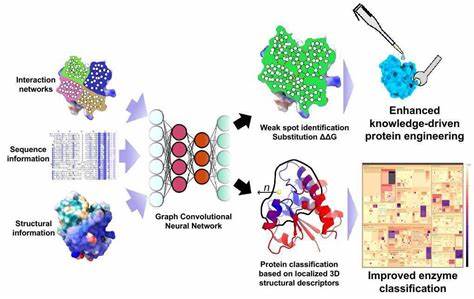

Возникает необходимость переосмысления основных представлений о сознании, ответственности, свободе воли и человеческом достоинстве. Одной из актуальных этических проблем становится определение границ использования искусственного интеллекта. В частности, в контексте принятия решений важно понять, как и кем устанавливаются моральные алгоритмы, управляющие поведением систем ИИ. В отличие от человека, «обучающегося» через жизненный опыт и эмпатию, машина действует по заложенным программам и данных, которые могут содержать предвзятость и ограниченность. Это порождает риск автоматизации несправедливости и усиления социальных неравенств.

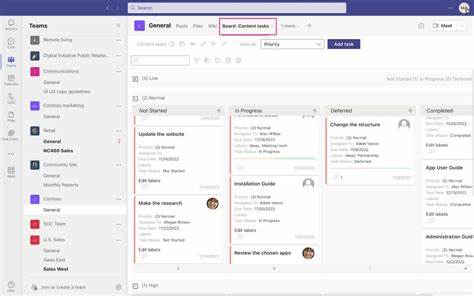

Особое внимание уделяется влиянию ИИ на человеческие отношения и коммуникацию. Современные цифровые технологии создают новую «культуру встречи», где взаимодействие между людьми и машинами формирует особую динамику коммуникации. Эта динамика, в свою очередь, влияет на традиционные межличностные связи, потенциально создавая дистанцию, но одновременно открывая новые возможности для объединения и сотрудничества. Термин «технократический парадигм» отражает доминирующую роль технических и научных подходов в современной культуре, где технологический прогресс воспринимается как синоним прогресса общества в целом. Однако слепое доверие к технологиям может привести к упрощению сложных этических вопросов и игнорированию уникальности человеческого опыта.

В этом смысле вызов состоит в поиске баланса между технологическим развитием и сохранением гуманистических ценностей. Особое место в дискурсе занимает позиция Католической церкви и учения Папы Франциска, которые предлагают глубокое этическое осмысление вопросов искусственного интеллекта. В контексте католической моральной теологии развитие ИИ рассматривается не только как технологический феномен, но и как вызов, требующий сохранения человеческого достоинства и солидарности. Папа Франциск призывает к культуре встречи, основанной на уважении, ответственности и заботе о каждом человеке вне зависимости от его места в технологической эпохе. Важной антропологической составляющей является вопрос сознания и его искусственного воспроизведения.

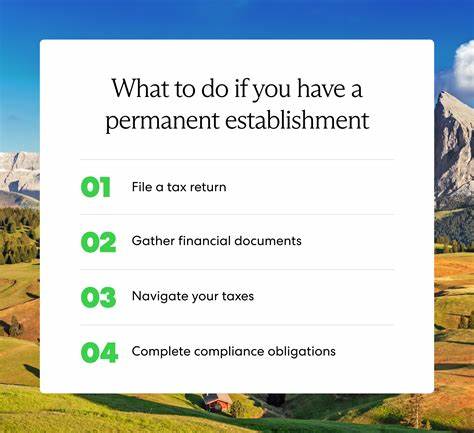

Философские размышления о том, возможно ли создание сознательного искусственного субъекта, поднимают фундаментальные вопросы о природе человеческой души, разума и духовного опыта. Многие ученые и мыслители сходятся во мнении, что сознание как акт самосознания и переживания внутреннего мира пока остается уникальным атрибутом человека. Вместе с тем искусственный интеллект способен выполнять сложные когнитивные функции и имитировать человеческое поведение, что открывает новые горизонты для исследований и эксплуатации таких систем. Однако это ведет к необходимости разработать новые этические рамки и правила, регулирующие создание и внедрение ИИ в различных сферах. В частности, важен вопрос о юридической ответственности, конфиденциальности данных и предотвращении злоупотреблений.

Современные исследования подчеркивают, что этические и антропологические размышления об искусственном интеллекте должны идти рука об руку с научными разработками. В этом контексте особое значение приобретает междисциплинарный подход, объединяющий специалистов в области этики, философии, социологии, теологии и компьютерных наук. Такой интегративный взгляд позволяет не только выявить потенциальные риски, но и сформировать конструктивные стратегии взаимодействия человека и машины. Значимой остается проблема образования и подготовки специалистов, способных эффективно и ответственно работать в условиях цифровой революции. Формирование этического сознания и критического мышления у новых поколений особенно важно для успешного развития общества, основанного на принципах справедливости и уважения.

В заключение стоит отметить, что встреча с искусственным интеллектом – это не только технологический вызов, но и глубокое философское и культурное испытание. Человечество стоит перед выбором, каким образом использовать возможности ИИ, сохраняя при этом свою уникальность, гуманитарные ценности и этическую ответственность. Создание новой культуры встречи, основанной на взаимном уважении между человеком и машиной, является ключом к гармоничному развитию в цифровую эпоху.