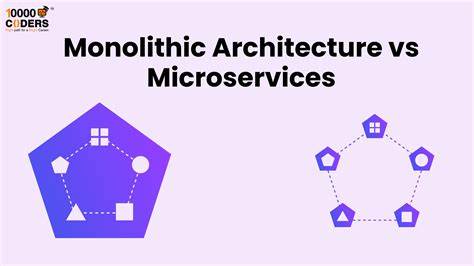

В современном программировании выбор архитектурного подхода играет ключевую роль для успеха проекта. Особенно актуален вопрос, стоит ли использовать микросервисы или остановиться на монолитной архитектуре. Оба подхода имеют свои сильные и слабые стороны, и правильное решение зависит от множества факторов, включая размер команды, задачи продукта, требования к масштабируемости и будущие планы развития. Глубокое понимание особенностей монолита и микросервисов поможет не только эффективно стартовать проект, но и избежать проблем на этапах поддержки и расширения функционала. Монолитная архитектура представляет собой единое приложение, где все компоненты тесно связаны и работают как единое целое.

Такой подход традиционно используется в разработке с самого начала программирования и предполагает, что все функциональные модули находятся в одном проекте и запускаются как одна служба. Главным преимуществом монолита является простота разработки на начальных этапах. Разработчик или команда может быстрее видеть весь код, изменять его и отлаживать, не сталкиваясь с необходимостью настроек взаимосвязей между отдельными сервисами. Это особенно ценно для небольших команд и стартапов, когда важна скорость вывода продукта на рынок. Но с ростом и усложнением системы монолит может стать тяжеловесным и затруднять масштабирование.

Из-за тесной связи компонентов одна небольшая ошибка может привести к сбою всего приложения. Кроме того, поддержка большого монолита требует значительных ресурсов и строгой дисциплины, так как изменения в одной части кода могут непреднамеренно повлиять на другие модули. Релизы новых версий часто превращаются в сложный процесс из-за необходимости полноценно тестировать всю систему. С другой стороны микросервисная архитектура предлагает дробление системы на множество независимых сервисов, каждый из которых отвечает за определенный функционал и взаимодействует с другими через четко определённые интерфейсы, зачастую используя сетевые протоколы. Такой подход обеспечивает гибкость, так как каждый сервис можно разрабатывать, запускать и обновлять независимо от остальных.

Это позволяет использовать разные технологии и языки программирования для разных микросервисов, что может быть выгодно для команд с разным уровнем экспертизы и требованиями к функционалу. Микросервисы значительно облегчают масштабирование — можно наращивать ресурсы только для тех сервисов, которые испытывают наибольшую нагрузку, без необходимости дублировать всю систему. Это особенно полезно для крупных и динамично развивающихся проектов с высокими требованиями к производительности и надежности. Кроме того, за счет изоляции сервисов сложность локализации и исправления ошибок снижается. Но есть и обратная сторона.

Создание и сопровождение микросервисов требует гораздо больших затрат ресурсов и компетенций. Необходима организация надежного взаимодействия между сервисами, включающего управление сетевыми запросами, обработку ошибок, обеспечение безопасности и мониторинг. Для небольших проектов это может стать излишне сложным и привести к замедлению разработки. Также микросервисная архитектура подразумевает управление распределённой системой, что предполагает решение вопросов отказоустойчивости, сбоев сети и согласованности данных. Выбор между монолитом и микросервисами часто зависит от контекста конкретного проекта.

Для стартапов и небольших по функционалу сервисов удобнее начать с монолитной архитектуры. Быстрая разработка, простота тестирования и развертывания помогут получить минимально жизнеспособный продукт и проверить гипотезы на рынке. К тому же монолит быстрее адаптируется к изменениям в ранних этапах. Если же задача подразумевает быстрое масштабирование, высокую нагрузку и разнообразие функциональных модулей с потенциальной необходимостью частых обновлений или даже разных технологий, имеет смысл задуматься о микросервисном решении. Часто компании начинают с монолита и со временем постепенно переходят к микросервисам, выделяя наиболее критичные и нагружаемые части приложения в отдельные сервисы.

Такой гибридный подход помогает избежать сбоев и потерь в продуктивности на этапе перехода. Особенно важно учитывать командные ресурсы. В крупных командах с достаточной экспертизой проще организовать микросервисную архитектуру, разделить обязанности и контролировать отдельные модули. В соло или маленьких командах сложность управления распределённой системой может стать серьезным препятствием. Кроме технических навыков, нужен хороший опыт в области DevOps и автоматизации процессов CI/CD.

Еще одним фактором являются лицензии и юридические аспекты, которые также влияют на выбор архитектуры. Примером служит ситуация с использованием открытого программного обеспечения под лицензией EPL 2.0, где вопрос о разделении собственного кода и кода проекта становится важным. В такой ситуации поддержание отдельности компонентов с самого начала обеспечивает ясность ответственности за код и предотвращает возможные юридические сложности при распространении или изменении продуктов. Подводя итог, резюмируем, что монолитная архитектура идеально подходит для быстрого старта и ограниченных ресурсов.

Она упрощает множество аспектов разработки и в первую очередь ориентирована на непрерывный итеративный процесс с минимальными издержками на координацию. Микросервисы же открывают широкие возможности по масштабированию, гибкости, техническому выбору и устойчивости системы, но требуют высокого уровня организации и дополнительных затрат на инфраструктуру и коммуникацию между сервисами. Оптимальным решением часто выступает комбинированный подход с постепенным выделением микросервисов из первоначального монолитного приложения. Такой подход минимизирует риски и позволяет сохранить баланс между быстротой разработки и эффективностью поддержки. Для каждого конкретного проекта стоит провести тщательный анализ требований и возможностей, чтоб выбрать архитектуру, отвечающую его уникальным задачам и планам развития.

В конечном счете, выбор между микросервисами и монолитом — это не столько вопрос абсолютного превосходства одной архитектуры над другой, сколько задача подбора правильного инструмента под специфику и стратегию развития вашего программного продукта.