Современная робототехника постоянно стремится к созданию всё более умных и автономных машин, способных не только выполнять поставленные задачи, но и адаптироваться к меняющейся среде, развиваться и восстанавливаться. Одной из самых захватывающих концепций, которая в последние годы выходит на передний план, является идея машинного метаболизма — способность роботов «питаться» друг другом, поглощая изношенные или вышедшие из строя модули и интегрируя их для роста и улучшения собственных функций. Этот подход открывает совершенно новые горизонты для разработки роботов, способных к самоуправлению и самовосстановлению, что становится особенной ценностью в экстремальных условиях, таких как космические миссии или удалённые промышленные объекты. Понятие метаболизма традиционно связано с живыми организмами, где сложные биохимические процессы позволяют им преобразовывать вещества, получать энергию и восстанавливать повреждённые структуры. Перенеся этот принцип в мир машин, учёные идут дальше простого воспроизведения функционала — идея заключается не в копировании конечных результатов биологии, а в воспроизведении методов и процессов, которые лежат в основе эволюции жизни.

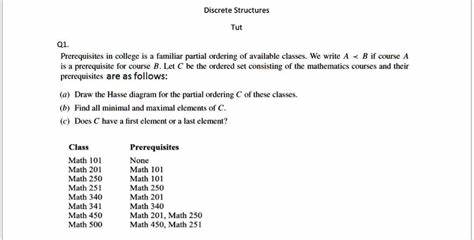

Именно такой подход выбрали исследователи из Колумбийского университета под руководством Филиппа Вайдера. Он предложил рассматривать метаболизм в более широком смысле — как способность роботов к изменению и развитию за счёт использования других роботов или их компонентов. Главным элементом инновационной робототехники стал модуль с названием Truss Link, который в своей конструкции напоминает аминокислоту — базовый строительный блок живых клеток. Этот 16-сантиметровый стержень оснащён аккумуляторами, управляющей электроникой и сервоприводами, а также мощными магнитами на концах, что позволяет ему соединяться с другими модулями и формировать разнообразные конструкции. Взаимодействие и случайные столкновения нескольких таких модулей создают предпосылки для самоорганизации и самовосстановления — качеств, которые ранее были характерны исключительно для живых организмов.

Эксперименты показывают, что от простого прямолинейного перемещения отдельного модуля можно перейти к более сложным формам движения и конфигурациям. Трёхзвёздные связки Truss Link обеспечивают возможность поворота, а более сложные геометрические фигуры, такие как треугольники, ромбы и тетраэдры, позволяют преодолевать перепады и препятствия, тем самым расширяя функциональные возможности роботов. Соединившись и реорганизуясь, модули не только увеличивают мобильность, но и способны частично ремонтировать повреждения, заменять вышедшие из строя элементы и восстанавливаться без вмешательства человека. Одним из ключевых вопросов становится самостоятельность подобной системы. Исследователи ставят целью, чтобы модули в замкнутом пространстве сами взаимодействовали и формировали новые структуры, опираясь лишь на случайные движения и магнитные притяжения, подобно тому, как аминокислоты в древних океанах объединялись в молекулы, положившие начало жизни.

Компьютерные симуляции подтверждают высокую вероятность таких самособирающихся процессов, что открывает путь к созданию полностью автоматических, самоуправляемых роботов. Однако есть и ограничения. На данный момент эти модули не способны перерабатывать материалы из окружающей среды, превращая, например, пластик или старые батареи в новые детали. Они используют исключительно заранее подготовленные, совместимые компоненты. Тем не менее, даже в таком ограниченном варианте способность к самосборке, увеличению и самовосстановлению подтолкнула учёных к пересмотру традиционных подходов к проектированию роботов.

Подчёркивая отличия от биологических систем, Вайдер отмечает важность ясного определения целей и задач, которые роботам предстоит решить. В отличие от живых организмов, где эволюция — результат бесконечной борьбы за выживание и приспособление, роботы должны иметь чётко заданную миссию. Речь идёт о создании функциональной и адаптирующейся системы, например, для освоения Луны, где небольшие модули начнут с разведки, а затем объединятся в крупные структуры, такие как здания или машины. При этом «поглощение» меньших единиц для «роста» и усиления будет служить конкретной цели — построению инфраструктуры и обеспечению выживания в сложных условиях. Концепция «роботической экономики», предложенная Magnus Egerstedt и другими учёными, предполагает разработку систем с приоритетом на выживание и эффективность.

Такие роботы смогут не только адаптироваться, но и эволюционировать, модифицируя себя и своё окружение в реальном времени. Это особенно актуально для долгосрочных космических миссий и экстремальных промышленных применений, где невозможна частая человеческая поддержка. Потенциал машинного метаболизма в робототехнике огромен. Создавая роботов, которые могут самостоятельно перестраиваться, восстанавливаться и оптимизировать свою структуру в ответ на окружающую среду, инженеры открывают путь к созданию динамичных систем, способных справляться с задачами, недостижимыми для традиционных механизмов. Более того, внедрение различных типов модулей, расширение возможностей сенсорных систем и возможностей взаимодействия сделают такие роботы более универсальными и способными к обучению.