Изопрен — один из наиболее распространённых биогенных летучих углеводородов, значительно влияющий на атмосферную химию планеты. Ранее считалось, что его выделяют преимущественно древесные растения и некоторые травы, в то время как такие важные сельскохозяйственные культуры, как соя, не обладают способностью к его эмиссии. Однако последние исследования показали, что соя способна выделять изопрен в ответ на механические повреждения листьев и воздействие высокой температуры, открывая ранее неизвестный аспект биохимии этого важного растения. Соя, являющаяся ключевым источником белка и масла в мировом сельском хозяйстве, традиционно считалась растением без активности синтеза изопрена. Новое понимание основано на открытии двух функциональных генов, кодирующих изопрено-синтазы (ISPS), ферментов, ответственных за превращение предшественника — диметилаллил дипосфата (DMADP) — в изопрен.

Несмотря на низкую скорость катализа соевыми изопрено-синтазами по сравнению с широко изученными древесными источниками изопрена, они активируются при определённых условиях, таких как повреждение ткани или повышение температуры, что приводит к транзиторному выбросу этого соединения. Изучение последовательностей гена ISPS в сое и близкородственных видах обнаружило, что эти гены присутствуют и сохраняют все основные структурные мотива, характерные для изопрено-синтаз, включая мотив DDXXD и несколько ключевых остатка фенилаланина, серина и аспарагина, которые формируют активный центр фермента. Тем не менее, исследователи выявили небольшие структурные вариации, отличающие соевые изопрено-синтазы от таковых у деревьев, что объясняет их меньшую каталитическую активность. Это позволяет предположить, что соя эволюционно сохранила эти гены, но их экспрессия может быть строго контролируемой и активироваться только в специфических стрессовых ситуациях. Само явление «криптической» (скрытой) изопреновой эмиссии представляет собой вспышки изопрена, возникающие только при повреждении или ожоге листьев.

Изопрен выделяется не из повреждённого места, а из неповреждённой ткани листа, свидетельствуя о быстром передаче сигнала внутри растения. При этом повреждение сопровождается снижением активной фотосинтетической деятельности, связанным с подавлением активности рубиско — главного фермента фиксации углекислого газа. В экспериментальных условиях после нанесения ран на листья наблюдается резкое снижение углеродного ассимиляционного потока и изменения в регуляции устьичного аппарата, что указывает на комплексные физиологические перестройки в ответ на травму. Одновременно с этим регистрируется значительный подъём метаболитов, относящихся к метилэритритол фосфатному пути (МЕP), через который происходит биосинтез DMADP — предшественника изопрена. Накопление таких соединений, как дегидроксилпиранозные фосфаты и пируват, а также усиление активности ферментов МЕP пути, свидетельствуют о переключении метаболизма в сторону активного синтеза изопрена.

Повышение концентраций этих метаболитов совпадает с максимумом изопреновой эмиссии, а затем возвращается к исходным значениям вместе с угасанием выброса. Гормональные изменения при повреждении листьев сои также связаны с феноменом эмиссии изопрена. Повышаются уровни гормонов, связанных с защитными реакциями, таких как жёлчная кислота и её производные, особенно индолы. Эти молекулы участвуют в регуляции стрессовых ответов и могут влиять на экспрессию генов, включая ISPS, обеспечивая скоординированный ответ растений на травмы и миграцию сигналов о повреждении. Повышение температуры усиливает изопреновый выброс, как при коротком, так и при продолжительном воздействии.

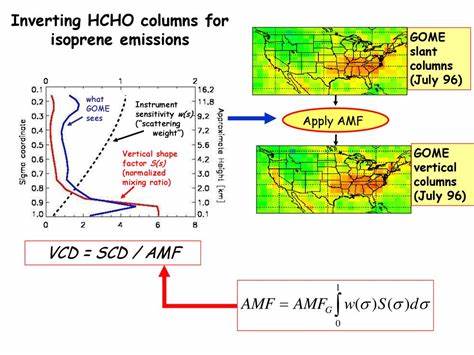

Однако при сочетании высоких температур и повышенного содержания углекислого газа в атмосфере уровень эмиссии снижается по сравнению с условиями с одним из этих факторов. Это указывает на сложные взаимодействия между факторами окружающей среды, регулирующими развитие и активность изопрено-синтаз. На экологическом и климатическом уровне открытие о способности сои выделять изопрен при стрессе имеет важные последствия. Внося значительный вклад в атмосферное содержание летучих органических соединений, изопрен способствует формированию озона и аэрозолей, влияющих на качество воздуха и климат. При этом колебания эмиссии изопрена в полях с соей, обусловленные изменениями климата и стрессовыми событиями, могут иметь масштабный эффект на локальные и глобальные экосистемы.

В овладении знаниями о криптической изопреновой эмиссии сои отражаются концептуальные изменения в понимании биохимии и физиологии этого важного сельскохозяйственного растения. Понимание тонких механизмов регуляции активности ISPS, взаимоотношений между защитными реакциями и фотосинтетической продуктивностью, а также взаимодействий между метаболическими путями открывает новые перспективы для селекции и биотехнологий, направленных на повышение устойчивости сои к климатическим вызовам. Кроме того, данные наблюдения стимулируют дальнейшие исследования по включению эмиссии изопрена сои в модели прогнозирования биогенных эмиссий. Традиционные подходы игнорировали вклад культурных сельскохозяйственных растений из-за отсутствия данных, что теперь требует переосмысления в свете новых открытий. Подводя итоги, изопреновое испускание сои, ранее считавшееся отсутствующим, приобретает статус важного биохимического и экологического явления, связанного с адаптивными реакциями на стрессовые факторы.

Его изучение помогает понять компромисс между ростом и защитой, энергетическими затратами и выгодами, а также обогащает наше представление об эволюции пути изопрена у растений семейства бобовых и за его пределами. В условиях глобального потепления и усиливающегося воздействия антропогенных факторов, раскрытие этого феномена становится особенно актуальным для устойчивого ведения сельского хозяйства и охраны окружающей среды.