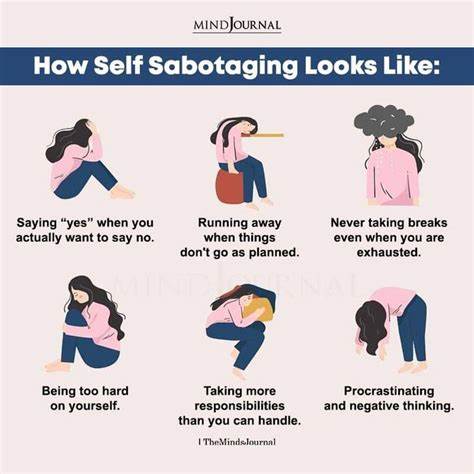

Самосаботаж — явление, которое волнует психологов, социологов и обывателей, поскольку подобное поведение мешает людям достигать своих целей и снижает качество жизни. Несмотря на осознание вредности действий, многие продолжают повторять деструктивные модели поведения, что порождает глубокий внутренний конфликт и чувство неудовлетворенности. Почему человек, казалось бы, разумный и целеустремленный, упорно идет по пути, ведущему к падению и разочарованию? Понимание причин стойкости самосаботажа становится ключом к тому, чтобы помочь себе и другим вырваться из замкнутого круга разрушающих действий. Прежде всего, важно рассмотреть природу самосаботажа в контексте человеческой психики. Самосаботаж не является простым безрассудным поступком или неосознанным «выходом из-под контроля».

Часто его основу составляет противоречие между сознательными желаниями и бессознательными страхами или установками. Например, человек может жаждать успеха в карьере, но внутренне бояться ответственности, конкуренции или изменений. В таком случае мозг подсознательно пытается оградить себя от потенциальных неприятностей, инициируя поведение, препятствующее достижению желаемого. Научные исследования выделяют несколько ключевых механизмов, на которых базируется самосаботаж. Одним из них является нарушение способности к правильному причинно-следственному мышлению.

Исследования с международной выборкой показали, что некоторые люди испытывают трудности в связывании своих действий с их негативными последствиями. То есть, они либо не осознают, что именно их поведение приводит к неприятностям, либо неправильно интерпретируют причинно-следственные связи. Такое когнитивное искажение мешает им учиться на ошибках и корректировать свои действия. В результате самосаботаж продолжается, несмотря на негативный опыт. Другой важный фактор — недостаточная интеграция когнитивных и поведенческих процессов.

Даже когда человек правильно понимает, что определенные действия вредят ему, ему бывает сложно синтезировать эту информацию и применить ее к принятию решений. Такое состояние можно назвать разрывом между знаниями и действиями. Проще говоря, сознательное осознание проблемы не приводит к сознательным изменениям в поведении. Это явление обнаруживается у людей с компульсивным типом поведения, которые продолжают повторять вредные привычки, несмотря на наличие новой информации, предупреждающей об их вреде. Психологи обращают внимание на то, что самосаботаж часто связан с психологической защитой.

Самозащита реализуется не всегда осознанно: через избегание, отрицание или снижение значимости неприятных стимулов. Таким образом, человек может не замечать, что именно он препятствует своему же успеху, и объясняет свои неудачи внешними обстоятельствами. Для этого необходимо глубокое саморефлективное осмысление и при этом высокая когнитивная гибкость — способность видеть разные стороны ситуации, признавать свои ошибки и корректировать поведение. Люди с низкой когнитивной гибкостью чаще сталкиваются с проблемой самосаботажа, поскольку застревают в ограниченных паттернах мышления. Еще одним важным объяснением стойкости деструктивного поведения является влияние привычек.

Человек, регулярно повторяющий одно и то же действие в схожих условиях, вырабатывает стойкие паттерны порождающие автоматизм. Несмотря на то, что в случае самосаботажа поведение не является полностью автоматическим — человек осознает причины и последствия — наличие укоренившихся привычек усложняет процесс изменения. Это особенно актуально, когда поведение связано с эмоциональным стрессом или устоявшимися моделями реагирования, например, при тревожности или низкой самооценке. Социальные и культурные факторы вносят немалый вклад в формирование и поддержание самосаботажа. Часто поведение, наносящее вред себе, становится инструментом несознательного поиска поддержки или внимания, способом справиться с чувством одиночества, беспомощности или внутреннего конфликта.

В окружении, где за неудачи обвиняют только самого человека, самосаботаж может становиться способом подтверждения убеждений о собственной никчемности — своего рода «самооправданием» и сохранением привычной идентичности. Актуальные исследования демонстрируют, что получение информации о вреде своих действий иногда оказывается недостаточным для изменения поведения. В эксперименте, где участникам одновременно показывали последствия выборов, три группы отличались по реакции: чувствительные люди адаптировались, люди с дефицитами в причинно-следственном мышлении изменировали поведение только после разъяснений, а компульсивные продолжали вредить себе, несмотря на знание причин. Это указывает на необходимость разработать разные подходы для работы с каждым типом поведения. Для первых важен опыт и обратная связь; для вторых — четкое обучение и информационные программы; для третьих — усиленная терапия, направленная на интеграцию когнитивных и эмоциональных процессов.

Преодолеть самосаботаж невозможно без осознания его природы и личного отношения к собственным действиям. В этом помогают методы когнитивно-поведенческой терапии, которые фокусируются не только на изменении действий, но и на выявлении и пересмотре глубинных убеждений и страхов, лежащих в основе самосаботажа. Также большую роль играет развитие самопознания, техники внимательности и повышения когнитивной гибкости, которые позволяют человеку распознавать механизмы саморазрушения и эффективно их останавливать. Стоит подчеркнуть, что самосаботаж не является приговором и состоит не из неизменных характеристик личности, а из определённых паттернов, поддающихся коррекции и развитию. Поддерживающее окружение, профессиональная помощь и личная мотивация создают благоприятную почву для трансформации привычек, усвоения новых стратегий и укрепления уверенности в себе.