В современном мире нейронауки беспрерывно расширяют свои горизонты, стремясь понять глубинные механизмы работы человеческого мозга. Одним из уникальных открытий последних лет стало выявление того, что мозг каждого человека обладает своим «функциональным отпечатком» — уникальной сетью нейронных связей и активности, которая позволяет отличить одного человека от другого, основываясь исключительно на его мозговой активности. Но что происходит с этим уникальным отпечатком в состоянии отключения сознания, например, во время общего наркоза? Недавние исследования, проведённые международной командой учёных из Университета МакГилла и Кембриджа, проливают свет на этот важный вопрос, открывая новые перспективы для медицины и нейронауки. Общее наркозное обезболивание — один из основных способов снизить болевые ощущения и отключить сознание при хирургических вмешательствах и других медицинских процедурах. Оно имитирует состояние глубокого сна, при котором человек теряет контакт с внешним миром, и его уникальные переживания временно затмеваются.

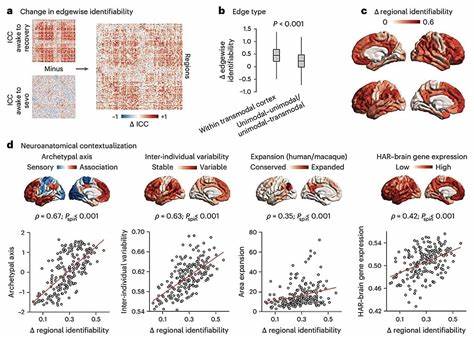

Учёных давно интересовало, что именно происходит в мозге при этом состоянии, и как меняются уникальные функциональные особенности, которые делают каждого из нас индивидуальностью. Исследование, опубликованное в Nature Human Behaviour в 2025 году, основывалось на использовании функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) — методе визуализации, который позволяет наблюдать за изменениями кровотока в различных областях мозга и тем самым определять активность нейронных сетей. Учёные провели серию фМРТ-сканирований у здоровых добровольцев до введения общего наркоза, во время состояния полной потери сознания и после выхода из него. Анализ полученных данных показал, что под действием наркоза наблюдается значительное подавление специфических моделей функциональной связности мозга, которые формируют «отпечаток» каждого человека. До введения анестезии активность мозга была достаточно разнообразной и индивидуально различимой, что позволяло по особенностям функциональных связей точно идентифицировать каждого участника эксперимента.

Однако во время обезболивания фактически эта индивидуальность исчезала, и различные мозговые сигнатуры становились настолько схожими, что их уже нельзя было отличить друг от друга. После выхода из наркоза уникальность функциональных связей вернулась, восстанавливая «отпечаток» мозга каждого испытуемого. Особенно интересно, что эти изменения проявлялись неравномерно в разных участках мозга. Наибольшее снижение уникальности зафиксировано в областях мозга, которые отвечают за высокоразвитые когнитивные функции и особенности, характерные именно для человека, отличающие нас от других видов. Это наводит на мысль, что уникальный паттерн мозговой активности тесно связан с сознанием и самоощущением личности.

Когда сознание исчезает, как в случае глубокого сна или общего наркоза, эти отличительные паттерны тоже стираются. Результаты исследования имеют далеко идущие последствия. Во-первых, они подтверждают гипотезы, что сознание и уникальность индивидуального опыта возникают благодаря специализированным взаимодействиям между различными частями мозга. Потеря сознания сопровождается не только угасанием внешних реакций и осознания, но и внутренним объединением мозга в более однородный и менее индивидуализированный режим работы. Во-вторых, открытие угасания индивидуальных «отпечатков» мозга под воздействием анестезии стимулирует новые направления в изучении и лечении состояний, связанных с длительными нарушениями сознания.

Например, пациенты, пережившие тяжелые травмы мозга и находящиеся в коме или вегетативном состоянии, могли бы извлечь пользу из углубленного понимания механизмов выхода из отключенного сознания. Если станет возможным контролировать или стимулировать восстановление уникальных функций мозга, это кардинально изменит подходы к реабилитации таких пациентов. Дополнительный интерес вызывает межвидовой аспект исследования. Поскольку общие анестетики используются и на животных, авторы работы подчёркивают важность сравнительных исследований между видами для выявления основополагающих принципов действия анестезии на мозг. Изучая, как сон и потеря сознания проявляются у других животных, можно будет лучше понять человеческое сознание и выявить сходства и различия в мозговых схемах.

Настоящее исследование также поднимает философские вопросы о природе сознания и индивидуальности. Является ли сознание просто результатом уникальной мозговой активности, и насколько оно неразрывно связано с нейронными паттернами? Когда мозг отключен, теряется ли личность? Хотя однозначные ответы пока остаются за пределами современной науки, наблюдения за изменением функционального «отпечатка» мозга при анестезии приближают нас к пониманию этих сложнейших вопросов. Технико-медицинское значение результатов нельзя недооценивать. Благодаря их учёные и врачи могут разрабатывать более точные методы мониторинга глубины анестезии, что особенно важно для успешного проведения операций и безопасности пациентов. Возможность оценивать, насколько мозг пациента «выключен» с точки зрения его уникальных функциональных связей, открывает новые возможности для индивидуализации анестезиологической практики.

Кроме того, понимание того, как мозг возвращается к сознанию после воздействия анестетиков, помогает создать более эффективные стратегии восстановления пациентов после операций и травм. Это актуально не только для взрослых, но и для детей, чьи мозги более пластичны и чувствительны к вмешательствам. Подводя итог, можно сказать, что открытие снижения уникальности функционального «отпечатка» мозга под общим наркозом представляет собой значительный шаг вперёд в области нейронаук. Оно не только углубляет понимание физиологии потери сознания, но и обещает новые практические инструменты для медицины будущего. Исследователи считают, что дальнейшее изучение механизмов «перезагрузки» сознания после наркоза поможет не только оптимизировать анестезиологию, но и разработать инновационные методы лечения пациентов с нарушениями сознания вследствие травм или заболеваний.

Таким образом, современная наука всё глубже раскрывает тайны человеческого мозга, соединяя фундаментальные исследования с клиническими приложениями. В ближайшем будущем результаты подобных работ обещают улучшить качество жизни многих людей, а также расширить горизонты нашего понимания самого себя и природы сознания.