Крепостное право является одной из ключевых социальных и экономических систем, которые сформировали облик средневекового и нового времени Европы и некоторых других регионов мира. Эта система характеризовалась особым статусом крестьян, называемых крепостными или зависимыми, которые находились в привязанном положении к земле и своему феодальному господину. Вопреки распространённому мнению, крепостные не были рабами в полном смысле слова, однако их права и свободы были сильно ограничены законом и традициями того времени. Они не могли свободно распоряжаться своей судьбой, переходить с одной земли на другую без разрешения лорда и были обязаны выполнять различные повинности и услуги. Истоки крепостничества восходят к поздней античности, когда на территории Римской империи возникали первые формы зависимости крестьян от землевладельцев.

Вследствие необходимости сохранить сельскохозяйственное производство и стабильность налоговых поступлений, государство вводило ограничения на передвижение колонов — арендаторов земли, имевших определённую степень свободы. Постепенно эти связи укреплялись, усложнялись и переросли в феодальные отношения с закрепощением крестьян. В Средние века система крепостничества получила особое развитие в структуре феодального общества. Крепостные крестьяне обычно жили на земле в рамках поместья или манора, который принадлежал дворянину, рыцарю или церкви. В обмен на использование участка земли для собственного хозяйства они были обязаны отрабатывать на полях господина, платить различные налоги и сборы, а также подчиняться судебным и административным решениям манориальных судов.

Внутренний распорядок жизни, право на брак и перемещение жестко регулировались правилами феодального права, что превращало крепостных в зависимую часть социальной иерархии. Интересно, что условия крепостного права значительно варьировались в зависимости от региона и исторических обстоятельств. В Западной Европе уже к XIV–XV века наблюдалось постепенное ослабление крепостничества, чему способствовала эпидемия чумы, опустошившая население и вызвавшая острый дефицит рабочей силы. В результате крестьяне получили возможность требовать лучших условий, а социальные структуры стали меняться в сторону большей свободы. В то же время в Центральной и Восточной Европе система крепостного права получила иную динамику развития.

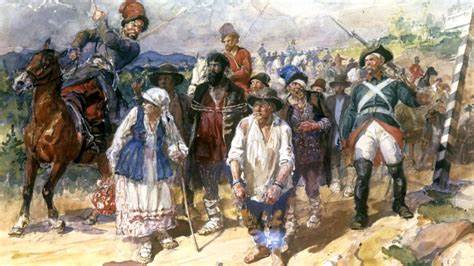

Здесь крепостничество, напротив, укреплялось и продолжало существовать вплоть до XIX века. Русское крепостное право, например, характеризовалось большей жестокостью и близостью к рабству, несмотря на своё наименование как «крепостничество». На протяжении многих столетий российские крестьяне оставались практически без прав, а судебные решения и экономическое устройство усугубляли их бесправное положение. Лишь в 1861 году была проведена отмена крепостного права, которая стала важным, но сложным шагом на пути социального обновления страны. Формы и особенности крепостного права отражались и в культуре, и в социальной организации.

Для крепостных характерна была наследственная зависимость: дети рождались в том же статусе, что и родители, что закрепляло социальное неравенство на многие поколения. Кроме того, существовали разные категории зависимого населения: от свободных арендаторов, имевших некоторые самостоятельные права, до рабов и полукрепостных, имевших минимальные права на владение имуществом и безопасность. Немаловажным аспектом была экономическая сторона крепостничества. Крестьяне работали не только на своих участках, чтобы прокормить себя и семью, но и на землях господина, выполняя барщину — определённое количество дней бесплатной работы, а также уплачивали различные натуральные и денежные оброки. По мере развития общества и экономики постепенно вырабатывались новые формы взаимоотношений, однако экономическая зависимость большинства крестьян оставалась почти неизменной.

С отменой крепостного права в различных странах начался новый этап — переход к капиталистическим отношениям и формирование новой социальной структуры. Освобождение крепостных означало не только юридическую свободу, но и необходимость адаптации к изменившимся условиям жизни. Многие бывшие крепостные становились наемными рабочими, мигрировали в города или искали новые возможности для сельского хозяйства. Этот процесс сопровождался серьезными социальными и экономическими трансформациями. Современный взгляд на крепостное право учитывает его сложность и многообразие проявлений.

В различных исторических и культурных контекстах зависимость крестьян могла принимать разные формы, от близкого к рабству принудительного труда до условий, при которых сохранялась значительная доля личной свободы и прав. Кроме того, крепостничество нельзя рассматривать только как негативное явление — оно выполняло роль социальной стабилизации в условиях феодальной экономики и помогало выстраивать устойчивые производственные отношения. Изучение крепостного права также важно с точки зрения понимания исторического развития правовых систем, эволюции социальной иерархии и механизмов власти. Это помогает лучше осознать глубокие корни современных социальных структур и конфликтов, проследить пути интеграции различных групп общества и выявить причины возникновения многочисленных социальных реформ. Крепостное право в разных частях мира имело свои особенности.

Например, в России его особенности были тесно связаны с регулированием в зависимости от статуса крестьян — государственных или частновладельческих, а также с влиянием реформ и социальных движений XIX века. В Центральной Европе тесные отношения между крестьянами и дворянами подкреплялись правовыми нормами, которые постепенно отменялись в эпоху Просвещения и революционных преобразований. Нельзя обойти вниманием и азиатские варианты залежимости, которые часто сравнивают с европейским крепостничеством. В Китае и Тибете существовали различные формы подчинения и зависимого труда, которые по своим социально-экономическим функциям напоминают крепостное право, но имели свои особые черты, обусловленные культурой и историческими традициями этих регионов. В итоге крепостное право можно рассматривать как важный исторический институт, который, пройдя долгий путь от закрепления старых форм зависимости до своего упразднения, повлиял на возникновение современных представлений о свободе, правах человека и социальной справедливости.

Его изучение помогает понять, каким образом социальное неравенство формируется, сохраняется и трансформируется во времени. Таким образом, крепостничество — не просто страница в учебниках истории, но живой пример сложных процессов взаимодействия власти, экономики и личности, которые актуальны для понимания развития человеческого общества.