В современном мире разработки программного обеспечения системы контроля версий играют ключевую роль в организации работы команд и управлении изменениями кода. Одной из популярных команд в Git, вызывающей живые споры среди разработчиков и экспертов, является команда rebase. Несмотря на свою распространённость, rebase является спорным инструментом, способным как помочь, так и навредить проекту, если применяется без должной осторожности. Многие опытные специалисты в области контроля версий склоняются к мнению, что rebase — это практическая ловушка и по своей природе является вредным методом работы с историей проекта. Обсудим основные причины, по которым rebase заслуживает критического отношения и почему альтернативы, такие как слияния и более продвинутые методы отображения истории, могут быть предпочтительнее.

Одной из главных проблем rebase является его опасность при неправильном использовании. Даже заядлые сторонники этой команды признают, что rebase способен поставить под угрозу целостность и прозрачность истории изменений, особенно если его использовать на общедоступных ветках. В руководствах Git постоянно предупреждают разработчиков об «золотом правиле» — не выполнять rebase в публичных ветках, которые используют и другие участники команды. Нарушение этого правила чревато сложностями при слиянии изменений, потерей коммитов и необходимостью восстановления истории, что в итоге отрицательно влияет на производительность и качество командной работы. По существу, rebase не приносит совершенно новых возможностей.

Технически это не более чем разновидность слияния, при котором одна из родительских веток намеренно забывается или переписывается для создания иллюзии линейной и более чистой истории. Такая практика, с одной стороны, облегчает чтение истории в некоторых интерфейсах Git, но с другой — искажает реальные события, происходившие в процессе разработки. Необходимо понимать, что rebase не добавляет новых функций, которые невозможно реализовать обычным образом посредством слияния. Скорее, он служит обходным путём для ограничения отображаемого объёма информации. Важно отметить, что многие проблемы с восприятием истории в Git связаны с ограничениями инструментов визуализации и анализа.

В идеале система контроля версий должна отображать всю цепочку изменений, включая сложные взаимосвязи и ветвления, при этом предоставляя возможность переключаться на упрощённый вид по необходимости. Если бы такие расширенные возможности отображения были широко доступны, необходимость прибегать к rebase как способу «очистить» историю отпала бы сама собой. Таким образом, rebase зачастую выступает симптомом недостатков инструментов, а не объективной нуждой в изменении порядка коммитов. Среди распространённых доводов в пользу rebase утверждается, что он позволяет легче просматривать отличия в рамках отдельной функциональной ветки, исключая параллельные изменения в основной линии разработки. В реальности правильное использование слияний и инструментов сравнения позволяет получить те же результаты без искажения истории.

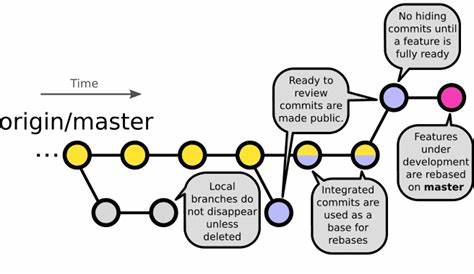

Главное — правильно выбирать базовую точку для сравнения изменений, а не менять сами коммиты и создавать искусственную хронологию. Это способствует сохранению целостности данных и простоте анализа кода. Кроме технических аспектов, использование rebase стимулирует так называемую «изоляцию» разработки. Приверженцы команды пытаются работать с «приватными» ветками, тщательно скрывая промежуточные результаты и избегая совместного обсуждения процесса. Такая практика противоречит основным принципам коллективной работы, где прозрачность и частый обмен информацией являются залогом качества и скорейшего выявления ошибок.

Исследования показывают, что частота багов и дефектов напрямую связана с уровнем коммуникации внутри команды. Редкое или слишком позднее раскрытие изменений приводит к тому, что проблема становится сложнее для выявления и исправления. Морально-психологический аспект тоже нельзя игнорировать. Многие разработчики боятся показать свои недоработки или ошибки, предпочитая скрывать их до момента «готовности» функции. Это влияние эго и стремления к совершенству зачастую соперничает с необходимостью быстрого обнаружения и исправления багов.

В долгосрочной перспективе открытая и честная культура разработки, где ошибки воспринимаются как естественный этап процесса, приносит более качественный и надёжный продукт. Следующий важный момент — путаница с временными метками после выполнения rebase. При переписывании истории коммитов появляются так называемые «перекрытия времени»: когда дата изменения кажется старше своей родительской записи. Это вызывает трудности при анализе истории, понимании последовательности событий и даже юридических аспектах, таких как обоснование приоритета разработки определённых функций. Дополнительные сложности связаны с потерей информации о первоначальном времени создания коммита, что ещё раз подчёркивает искажение реальной проектной истории.

Еще один критический аспект работы с rebase — искажение фактической истории проекта. Команда намеренно удаляет или скрывает родительские связи, что вводит читателей в заблуждение относительно того, как именно был собран и интегрирован код. Вместо того чтобы быть объективным отражением работы команды, история становится адаптированной и чистой, но при этом менее правдивой. Альтернативным подходом может служить использование возможностей системы версионного контроля для добавления примечаний, исправления комментариев, добавления вспомогательных ссылок и даже скрытия неактуальных веток, не переписывая при этом реальную историю. Практика упрощения и сжатия множества отдельных коммитов в один — распространённое применение rebase, которое также несёт серьёзные недостатки.

Такие «сжатые» коммиты лишают будущих разработчиков ценной информации о поэтапном развитии функции, объяснениях и исправлениях. История коммитов должна быть подробной, чтобы облегчить понимание решений и намерений, стоящих за каждым изменением. Это особенно важно в больших проектах с длительным сроком поддержки, где подробный контекст помогает быстрее локализовать ошибки и внедрять новые возможности. Малые и частые коммиты удобнее для инструментов отладки и поиска ошибок, таких как git bisect. Если разработчик объединяет десятки изменений в один коммит, то при обнаружении дефекта сложно определить, какой именно из ранее внесённых фрагментов вызвал проблему.

Поддержка подробной истории сокращает время расследования и минимизирует риски неправильных исправлений. Еще одним преимуществом подробной истории является улучшенная способность выполнять избирательные операции, например, перенос конкретных исправлений из одной ветки в другую (cherry-pick) или отмену отдельных изменений (back-out). Чем более детальна история, тем проще отделить нужные участки кода без нарушения общей целостности проекта. Это облегчает поддержку старых версий, быстрый выпуск исправлений и минимизирует конфликтные ситуации. Некоторые сторонники rebase утверждают, что в определённых сценариях его применение оправдано и полезно.

Однако чаще всего задачи, которые решает rebase, успешно выполняются с помощью серии избирательных слияний (cherry-pick merges), которые сохраняют прозрачность и точность истории. Фактически такие операции фиксируют источники изменений, их время и последовательность, что делает историю более информативной и честной. Кроме того, системы контроля версий, ориентированные на поддержание полной истории, как Fossil, предлагают расширенные возможности для работы с дополнительными метаданными и примечаниями без переписывания коммитов. Такой подход позволяет представлять историю разными «линзами» — как упрощённую и удобочитаемую, так и полной и точной — в зависимости от актуальных потребностей и контекста. В итоге можно сделать вывод, что rebase — это скорее антипаттерн, нежели полезный инструмент.

Он несёт риски ошибки, ухудшает коллаборацию, искажает правдивую историю проекта без явных плюсов. Лучшей стратегией является сохранение целостной истории, развитие инструментов для её гибкого отображения и создание культуры открытого обмена информацией в команде. Именно такой подход способствует повышению качества программного продукта, упростит сопровождение и развитие, минимизирует риски и ускорит совместную разработку. Разработчикам стоит задуматься не только над удобством инструментов, но и над тем, какую информацию они фактически представляют. История проекта — это не просто набор данных для отслеживания изменений, это живая летопись, отражающая путь команды, её решения, успехи и уроки.

Поэтому важно сохранить максимальную её достоверность и полноту, а технические средства оптимизировать для подчёркивания этой цели, а не её обхода.