В современном мире сложно не заметить растущее явление, которое можно охарактеризовать словом «Как бы» — когда технологии и цифровая культура перестали служить конкретным целям и превратились в некий фон, в общем и целом обозначающий безразличие к качеству, мотивам и содержанию. Это явление нельзя рассматривать как чистое разочарование или апатию — скорее, это новая культура, где важна не суть, а лишь форма и возможность быстро заполнить пространство. Чтобы понять, откуда взялось это феноменальное «как бы», стоит проследить его истоки через ключевые сферы и тенденции последних двух десятилетий в цифровой сфере. Перемещение денег без посредников, идея открытости и свободы — именно всё это обещало появление биткоина в начале 2010-х годов. Многим казалось, что криптовалюта изменит правила игры и освободит людей от контроля централизованных финансовых систем.

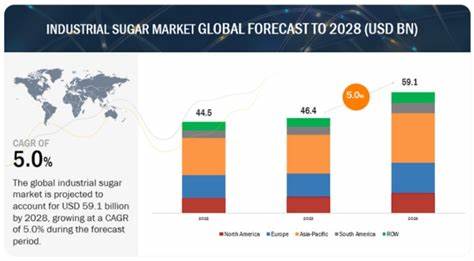

Тем не менее, несмотря на громкие заявления о революции и децентрализации, реальная ситуация разочаровала: крипторынки превратились в поле для спекуляций и схем мошенничества, а сама технология не стала средством для легкой и быстрой передачи ценностей между людьми. В итоге сегодняшним стандартом переводов все так же остаются те же PayPal и Stripe — сервисы, которые, хоть и имеют свои минусы, но обеспечивают привычную стабильность. Эта история с криптовалютой очень показательно отражает проблему, которая пронизывает всю цифровую культуру современности: количество и яркость «вещей» постоянно растёт, но содержание и смысл постепенно умирают. Изначальная идея нового способа обмена ценностями обросла глянцем пустых обещаний и увлечённостью не технологией, а графиком роста стоимости. График стал символом, который важен больше, чем сам продукт или услуга — это не криптовалюта, это «Что-то», что должно постоянно расти и привлекать всё больше инвесторов и поклонников.

Суть ушла, остался лишь драйв финансовой погони. Такое «поведение» перенеслось и в другие сферы — будь то NFT, токены или вообще почти любой стартап со словом «блокчейн» в названии. Всё превращается в продукт, где не важно, что именно продаётся, а важно только убедить других, что стоит купить именно это — пусть даже если это пустышка, «что угодно». Отсюда родилась целая культура «Как бы» — когда сотни тысяч предпринимателей и создателей создают наборы продуктов и идей, которые можно описать только одним словом: «Как бы». Это «как бы» и арт, и музыка, и бизнес-модели, и проекты, которые делают что-то в духе «всё равно, лишь бы кто-то поверил».

Другой важный аспект этой тенденции — концентрирование внимания пользователей в руках нескольких гигантских интернет-платформ. Раньше интернет был настоящей «бодрой» площадкой для самовыражения, где каждый мог создать простой сайт, собиравший комьюнити и обновлявшийся по мере желания автора. Сейчас же почти весь трафик сосредоточен на Facebook, YouTube, Twitter и прочих гигантах, которые преследуют одну цель: максимизировать время взаимодействия пользователя с платформой ради показа рекламы. В результате появилось море однотипного, лишённого живой души контента, рассчитанного не на информирование или вдохновение, а на то, чтобы заставить пользователя задержаться любой ценой. Результатом стала сплошная лавина кликбейтов, шаблонных видеороликов с преувеличенными реакциями, блогов с низкопробной SEO-написанной информацией и алгоритмов, выдающих в новости всё более бессмысленные заголовки и видео, только бы удержать внимание.

Так рождается и укрепляется атмосфера «Как бы» — где качество меряется не по содержанию, а по показателям вовлеченности. Это создает своеобразный замкнутый круг вымывания подлинного человеческого интереса и подкрепляет растущее чувство апатии к тому, что происходит. В попытках сделать цифровое взаимодействие ещё удобнее и интереснее современный мир привнёс в свою жизнь ещё один революционный инструмент — искусственный интеллект. Однако ожидания от искусственного интеллекта как «умных машин», которые будут подсвечивать истинные знания и помогать в решении сложных задач, столкнулись с суровой реальностью. Современные крупные языковые модели и чатботы по сути работают в режиме генерации «вполне правдоподобного» текста, а не достоверной, проверенной информации.

Такая генерация порой вредит больше, чем помогает: она даёт массу «шумов» и вводит в заблуждение тех, кто рассчитывал найти конкретные решения. Примеры этому — генерация кодов, которые не работают, выдуманные API и ссылки, путающие больше, чем объясняющие. Вместо реального ускорения рабочих процессов появилось ощущение, что можно потратить больше времени на проверку ошибок искусственного соавтора, с постоянным риском получить легко убедительный, но абсолютно бесполезный результат. Парадоксально, но самым ценным в этом процессе порой оказывается уверенность, а не качество самого вывода. Массовое внедрение искусственного интеллекта в рабочие процессы вызвало совсем неожиданные эффекты.

В некоторых крупных компаниях, например, сотрудники теперь обязаны доказать, что используют этот инструмент, иначе их работу могут оценивать как недостаточно эффективную. Этот принудительный подход вызывает вопросы: если технология действительно улучшает продуктивность, зачем нужна принудительная установка? Почему лучшие специалисты не стремятся пользоваться этим по собственному желанию? Вряд ли результат может быть по-настоящему значимым, если пользователи воспринимают инструмент как обузу или вынужденную необходимость. Суть не в отказе от технологического прогресса — в конце концов, любая эпоха приносит новые инструменты и возможности для творчества и работы. Проблема в том, что культ «Как бы» подменяет настоящее мастерство подлогом, выдает посредственность за инновацию и ориентируется на быстрое потребление и поверхностную вовлеченность. Настоящие творцы и исследователи часто остаются в тени, теряя силы и мотивацию, чтобы соперничать с машинами, которые могут сгенерировать «что угодно» без души или смысла.

Особенно явной эта проблема становится в области искусства. Технологии генерации изображений, музыки и текстов подменяют человеческий труд. В лучшем случае они помогают, но зачастую режут возможности для тех, чье ремесло — создавать что-то уникальное и искреннее. С одной стороны, с этими возможностями может проникнуть демократизация создания, но с другой — исчезает уникальность и ответственность за собственный продукт. В конце концов, если каждый может сгенерировать альбом «на коленке», зачем слушать того или иного музыканта? Если картинка получается с помощью алгоритма, а не из человеческих эмоций, стоит ли вообще воспринимать её как искусство? В образовательной сфере тоже появляется угроза деградации критического мышления и способности к глубокому пониманию сути.

Использование ИИ для написания домашних заданий и даже научных работ может привести к тому, что будущее поколение перестанет развивать навыки анализа и самостоятельного поиска решений, полагаясь на «какое-то Whatever» из машины. Это ставит под вопрос эффективность образования, роль учителей и само понимание учения. Конец эпохи, когда программирование, письмо и другие виды творчества ценились именно за процесс и мастерство, кажется всё более далёким. Сейчас всё чаще царит культура «быстрого результата» с минимальными затратами усилий, где качество подменяется «достаточно хорошим» или «достаточно правдоподобным». Традиционные стандарты профессии и ремесла становятся сомнительными или вообще не нужны.

Это отражает не только технологические изменения, но и философскую трансформацию отношения к жизни и труду. Настоящее же сопротивление культуре «Как бы» — это призыв делать вещи осознанно, с удовольствием и ответственностью. Делать для себя и для тех, кто готов ценить процесс и качество, а не ради мгновенных лайков, финансовых графиков или иллюзии прогресса. Создавать, чтобы иметь возможность гордиться своим трудом, видеть настоящую отдачу и эффект. Будущее неизбежно принесет новые технологии и инструменты.

Однако стоит помнить, что технология — лишь средство, а ценности и мотивы всегда остаются за человеком. Если поддаться соблазну бездумного потребления и вечного «Как бы», можно потерять себя и смысл в том, что мы делаем каждый день. Важно вернуть человечность в цифровой мир, перестать продавать иллюзии и начать восстанавливать связь с творчеством, самостоятельностью и подлинностью. Возвращаясь к сценарию цифровой революции, мы обнаруживаем, что на самом деле «Как бы» — это не просто слово или фраза, а отражение глубокой трансформации человеческого опыта и взаимоотношений с технологиями. И единственный способ изменить ситуацию — перестать принимать этот мир за должное и начать создавать нечто настоящее, уникальное и важное.

Пора перестать довольствоваться пустой формальностью и осмелиться делать вещи действительно своими руками, не боясь вкладывать время, знания и душу. Так «Восхождение Как бы» превращается из симптома в вызов, который показывает, чему именно мы должны противостоять и что ценить в цифровой эпохе. Это — приглашение к осознанности и активному творчеству, без которого прогресс утрачивает смысл, а технологии превращаются в простой шум, из которого сложно услышать голос настоящего человека.