В конце 1980-х и начале 1990-х годов компьютеры стремительно развивались, а производители искали новые пути повышения производительности. Одной из интереснейших попыток в этой области стала разработка и внедрение технологии Transputer — инновационного семейства микропроцессоров, отличавшихся архитектурой, ориентированной на параллельные вычисления. В данном контексте особое внимание заслуживает проект Transputer Board для популярных компьютеров Commodore Amiga, выдвинутый на рынок компанией Metacomco, а впоследствии проданный Atari. Эта история не только отражает амбиции и технические неординарности своего времени, но и демонстрирует сложности внедрения новых технологий в условиях промышленного рынка и ограниченного бюджета. Проект Transputer Board для Commodore Amiga был инициирован под руководством Тима Кинга, известного, прежде всего, благодаря портированию операционной системы TripOS для семейства процессоров Motorola 68k.

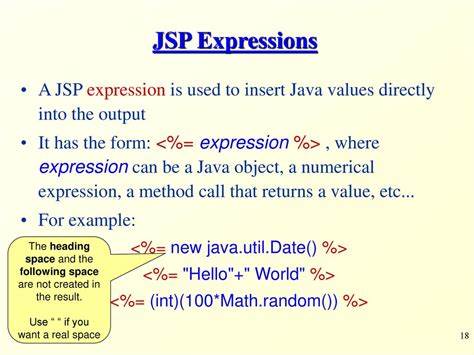

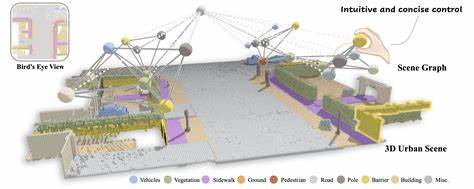

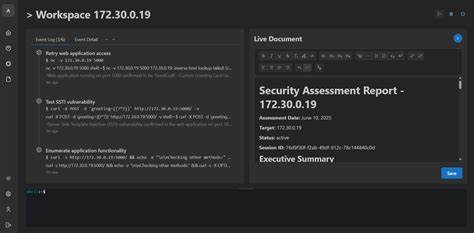

В основе идеи лежало создание одной из первых многоядерных вычислительных сред, в которой каждый чип Transputer выступал бы в роли самостоятельного вычислительного ядра с высокоскоростной коммутацией между ними. Особенностью этих микропроцессоров являлся не только уникальный набор встроенных функций, но и поддержка параллельных вычислений с использованием специализированного языка программирования Occam. Инженеры Metacomco разрабатывали операционную систему Helios, предназначенную для работы с сети Transputer и для взаимодействия с хост-операционной системой AmigaOS. Helios отличалась тем, что позволяла распределять задачи между различными процессорами, используя модель процессов с лёгкой многозадачностью и коммуникацией через каналы. Такой подход значительно упрощал написание параллельных приложений и создавал уникальную для того времени среду, ориентированную на распределённые вычисления.

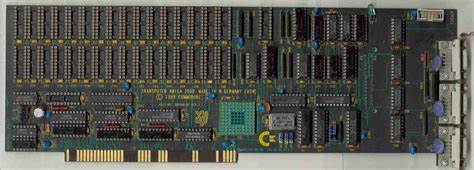

Аппаратная часть Transputer Board включала 32-битный процессор IMS T-414 или T-800, работающий на частоте 15 МГц с производительностью примерно 10 миллионов инструкций в секунду (MIPS). На кристалле присутствовало около 2 КБ встроенной оперативной памяти, дополненной от одного до четырёх мегабайт внешней DRAM. Особую роль играли четыре встроенных высокоскоростных последовательных канала связи, позволяющих напрямую соединять процессоры между собой без необходимости использования традиционных шин или сетевого контроллера. В конфигурациях с несколькими платами возможно было организовать локальную сеть из десятков и даже сотен процессоров. Возможность масштабирования была одним из ключевых преимуществ данной технологии.

Используя несколько Transputer Boards, можно было создавать мощные вычислительные кластеры, которые с точки зрения архитектуры представляли собой распределённую систему с высококачественной синхронизацией и обменом данными. В теоретическом плане это открывало перспективы использования таких систем для сложных аналитических, графических и научных задач, требующих разделения вычислительной нагрузки. Среди инженеров, работавших с этой технологией, были популярны высказывания о том, что трансляция параллелизма в реальные прикладные задачи — далеко не простая задача. Язык Occam и архитектура Transputer идеально подходили для потоковых вычислений и задач с чёткой структурой обмена информацией между процессами, что отлично подходило для специфических приложений. Но высокая коммуникационная задержка и необходимость прерывания передачи при синхронизации ограничивали эффективность в более общих программных сценариях.

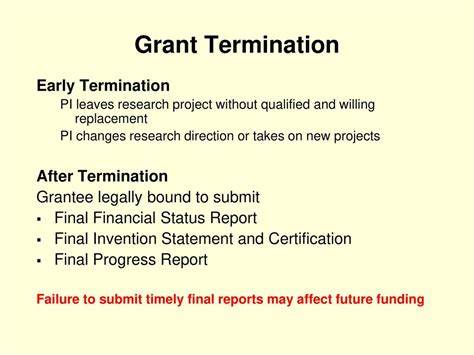

Ключевым фактором, помешавшим технологии Transputer получить широкое распространение, стал высокий ценник на процессоры. В то время, когда процессор Motorola 68030 с сопоставимой производительностью стоил менее 100 долларов, Transputer обходился примерно в 400 долларов за единицу. Такая цена делала многопроцессорные конфигурации слишком дорогими и непрактичными для массового производства и распространения. В условиях ограниченного бюджета и предпочтений крупных игроков рынка данный факт стал решающим препятствием. Кроме того, архитектура Transputer не имела системы управления памятью (MMU), что ограничивало возможности построения сложных операционных систем с надёжной защитой и изоляцией процессов — важный аспект современных операционных систем.

Операционная система Helios была лишь частично завершена и обозначала по сути демонстрационный проект с UNIX-подобным интерфейсом, но без полноценной поддержки всех функций, ожидаемых от промышленного ПО. Несмотря на техническую элегантность идеи, корпорация Commodore в конечном итоге отказалась от дальнейших разработок на основе Transputer. По мнению некоторых экспертов, в то время компания предпочитала сосредоточиться на массовом выпуске и продвижении существующих решений, а не вкладываться в перспективные, но рисковые проекты. Позже права на технологию были проданы компании Atari, где группа разработчиков под руководством Тима Кинга продолжила работу над Transputer Board, выпустив модель, известную как Atari Abaca. В Atari проект получил ряд доработок и использовался в качестве основы для экспериментов с многопроцессорными вычислениями и графическими приложениями.

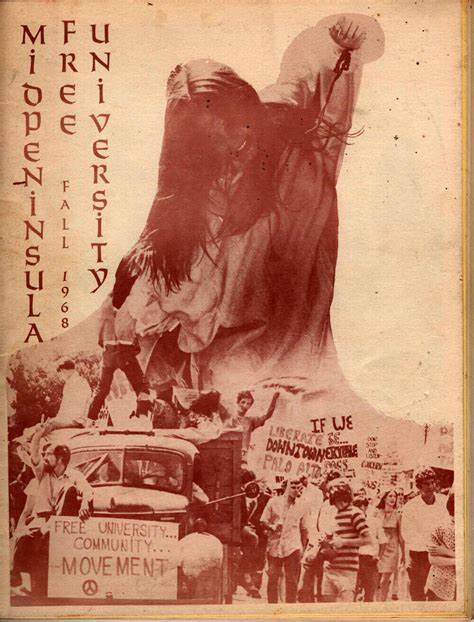

Однако и там технология не нашла широкой реализации из-за ограниченного объёма производства и специфичности применений. В конечном счёте, Transputer остался в основном нишевым решением, интересным для академических кругов и специалистов по параллельным вычислениям. Одним из последних аспектов, заслуживающих внимания, является внедрение сетей из Transputer-ов для создания распределённых вычислительных систем. Благодаря встроенным каналам связи и возможности построения «безшовных» сетей, такие решения предвосхитили современные кластерные и мультипроцессорные архитектуры. Концепция гласила, что достаточно загрузить лишь один Transputer, а остальные могли бы «загружаться по сети», обеспечивая масштабируемую и простую в управлении платформу для вычислений.