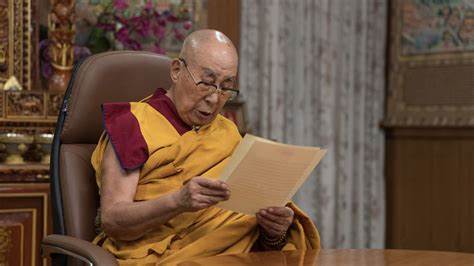

Далай-лама, духовный лидер тибетского буддизма и лауреат Нобелевской премии мира, выступил с важным заявлением, которое имеет огромное значение для будущего Тибета и всего тибетского буддизма. Впервые после многих лет он ясно дал понять, что после своей смерти намерен иметь преемника, который продолжит вековые традиции института Далай-ламы. Об этом он заявил в своем видеообращении к религиозным старейшинам, собравшимся в индийском городе Дхарамсале, где он проживает в изгнании с 1959 года. Это заявление знаменует начало новой главы в непростой борьбе за определение будущего духовного лидерства и возвращает в центр внимания конфликт между тибетской общиной и китайской коммунистической властью. Далай-лама подчеркнул, что единственным уполномоченным институтом по признанию его будущего воплощения будет Гаден Подранг Траст, официальная институция, управляющая вопросами преемственности Далай-лам.

В своем послании 14-й Далай-лама отметил, что процедура поиска и признания следующего лидера должна проходить строго в соответствии с древними традициями тибетского буддизма, исключая любую внешнюю политическую вмешательство. Более того, он категорически отверг право китайского правительства контролировать этот процесс, указывая на то, что китайские власти отвергают религиозную веру в перевоплощение и в принципе не имеют легитимных оснований в ходе определения следующего Далай-ламы. В последние десятилетия вопрос о наследии Далай-ламы стал предметом ожесточенных политических споров. Китайская компартия рассматривает процесс выбора духовного лидера как инструмент влияния на тибетский народ и стремится контролировать религиозные институты на территории Тибета. После смерти 10-го Панчен-ламы в 1989 году Пекин впервые попытался официально назначить своего кандидата, вопреки желанию Далай-ламы, который ныне скрывающийся в китайских условиях претендент на данный пост буквально исчез из публичного пространства.

Это событие стало откровенным примером того, как крайне уязвимой на международной арене оказывается тибетская духовная традиция в условиях политического давления. Заявление 14-го Далай-ламы в 2025 году носит еще более весомый характер с учётом приближающегося его 90-летия, в связи с которым многие ожидали его публичных размышлений о будущем института Далай-лам. В свое время духовный наставник заявлял, что намерен после достижения 90-летия обсудить с высокими ламами и тибетской общественностью целесообразность сохранения института в его привычном виде. Однако сейчас он однозначно подтвердил, что традиция продолжится, и готовится назначить преемника, который будет родом из свободного мира, а не из Китая, что станет серьезным вызовом для власти Пекина. Эта позиция Далай-ламы не только укрепляет тибетскую диаспору, проживающую в Индии и других странах, но и служит призывом к международному сообществу поддержать духовное наследие Тибета.

В условиях продолжающегося ужесточения китайского контроля над тибетской территорией, аномалии в области прав человека и религиозной свободы вызывают глубокую обеспокоенность как у сторонников Далай-ламы, так и у правозащитных организаций. Эксперты, включая историков и специалистов по тибетскому буддизму, сходятся во мнении, что попытка Китая назначить собственного кандидата на пост Далай-ламы приведет к появлению двух соперничающих духовных лидеров — одного, признанного по канонам тибетской традиции и воле предшественника, и другого, утвержденного коммунистическим режимом. Такой раскол может значительно ослабить духовное единство тибетской общины, вне зависимости от территориальной принадлежности и политической позиции ее представителей. Для многих тибетцев институт Далай-ламы — это не только религиозный авторитет, но и символ национальной идентичности и сопротивления культурному ассимилированию. Далай-лама на протяжении десятилетий объединял тибетцев внутри страны и в изгнании, а также привлек внимание мирового сообщества к их стремлениям и проблемам.

Его политика ненасильственного сопротивления и поиск «среднего пути» — формата автономии без полного отделения — снискали ему мировое уважение и известность, что подтверждается Нобелевской премией мира 1989 года. Тем не менее Китай продолжает рассматривать духовного лидера тибетцев как угрозу своей политике и национальному суверенитету. В официальных китайских заявлениях Далай-лама характеризуется как «опасный сепаратист» и «волк в монашеской робе», а попытки вмешательства в религиозные дела рассматриваются как необходимость обеспечения стабильности и единства внутри страны. В свете этого противостояния заявление Далай-ламы является не просто продолжением религиозной традиции, а важнейшим сигналом политического и духовного характера. Оно демонстрирует решимость сохранить уникальное культурное наследие Тибета и защитить его от внешнего вмешательства.

Не менее значимым является и тот факт, что подробности будущего процесса поиска и признания следующего воплощения останутся конфиденциальными до момента официального объявления. Это позволит избежать преждевременного политического давления и сохранить чистоту традиции. В то же время, международное сообщество и сам тибетский народ находятся в ожидании дальнейших шагов. Будущая борьба за признание следующего духовного лидера станет важным испытанием для равновесия сил в регионе и способности диаспоры защищать свое духовное и национальное самосознание. Таким образом, заявление Далай-ламы о том, что он не станет последним духовным лидером тибетского буддизма, — это подтверждение живучести и силы древней традиции, которая смогла устоять перед лицом многочисленных политических вызовов и внешних вмешательств.

Она продолжит объединять миллионы последователей по всему миру, вдохновляя уважением к мудрости, состраданию и духовной глубине тибетского буддизма, а также напоминая о необходимости защищать свободу вероисповедания и культурное наследие в современном глобальном мире.