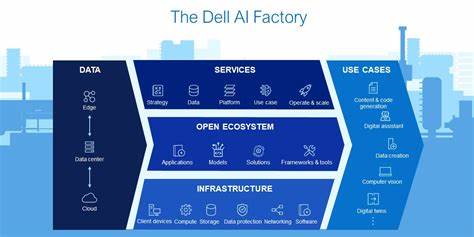

В современном мире программирования и разработки программного обеспечения искусственный интеллект прочно вошёл в повседневные рабочие процессы разработчиков. Однако, создание действительно эффективной системы, которая могла бы самостоятельно не только генерировать код, но и проверять, улучшать его и адаптироваться к изменяющимся требованиям — задача гораздо более сложная, чем кажется на первый взгляд. Именно здесь на сцену выходит концепция личной AI-фабрики, которая предлагает переосмыслить способ создания и поддержки программных продуктов благодаря многоагентной автоматизации и постоянному самообучению системы. Личная AI-фабрика — это структура, в которой несколько специализированных AI-агентов работают вместе, создавая сложную цепочку производства цифрового продукта. Каждый агент отвечает за ту часть процесса, где он наиболее эффективен: планирование, генерация кода, выполнение задач, проверка качества и исправление ошибок.

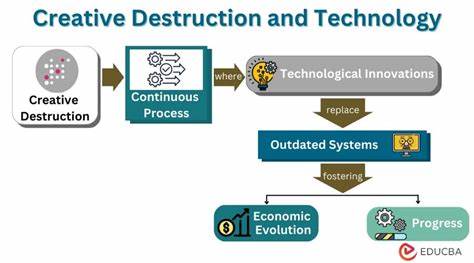

Эта система наиболее целостно имитирует концепцию фабрики, где одни машины производят детали, другие собирают изделие, третьи контролируют качество, а четвёртые занимаются оптимизацией процесса. Главная идея личной AI-фабрики закладывается в принципе «исправляй входные данные, а не выходы». В отличие от традиционных методов, где после обнаружения ошибок или недостатков в сгенерированном коде разработчик вручную вносит изменения, здесь корректируется не результат, а сам план и коммуникации между агентами. Такой подход позволяет системе становиться лучше с каждым циклом: она увеличивает точность и качество планирования, улучшает генерацию кода и уменьшает количество ошибок ещё на этапе создания задач, а не на финальной стадии. Начальный этап работы фабрики — планирование задач.

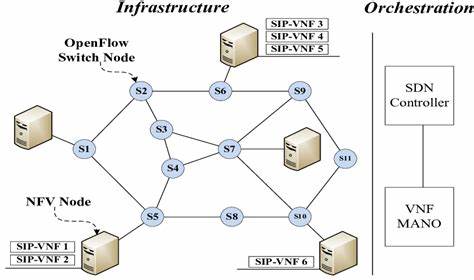

Именно здесь агент планирования — в данном случае o3 — берёт на себя основную нагрузку. Он не просто формирует план, а задаёт уточняющие вопросы, чтобы понять, что именно требуется сделать, какие есть ограничения и предпочтения. Такое подробное планирование позволяет избежать типичных ошибок и недопониманий в процессе разработки. После того как план сформирован и зафиксирован в специальном документе, наступает очередь выполнения. AI-агент sonnet четвёртого поколения читает план, разбивает его на конкретные шаги и приступает к реализации с помощью более ранних версий sonnet или другой подходящей системы.

Важной особенностью этого этапа является то, что каждый шаг сохраняется с коммитом в системе контроля версий, что упрощает откат к предыдущим версиям в случае возникновения непредвиденных проблем. Следующий критически важный этап — проверка. Здесь sonnet 4 и o3 берут на себя роль независимых ревьюеров. Первый проверяет соответствие сгенерированного кода изначальному плану, а второй — целостность решения и соблюдение требований заказчика. Возникающие несоответствия или излишние элементы быстро выявляются и становятся поводом для корректировки изначального плана вместо ручного исправления кода.

Такой цикл позволяет добиться высокого качества и минимизировать технический долг. Особенно интересен аспект самостоятельного развития системы. Например, если однажды агент написал код, который загружал целый CSV-файл в память, что неэффективно для больших данных, эту ошибку не просто устранили, а добавили в план инструкцию по обработке CSV путём потоковой передачи. После этого план стал проверять будущие реализации на соответствие этому требованию — система учится на своих ошибках и совершенствуется. Для эффективного управления несколькими параллельными задачами разработчик использует git worktrees, позволяющий одновременно работать с несколькими экземплярами claude code — основного интерфейса взаимодействия с AI.

Это существенно ускоряет процесс разработки и снижает необходимость постоянного контроля за каждым агентом, делая процесс максимально автоматизированным. С ростом сложности проектов происходит расширение фабрики: создаются специализированные агенты, каждый из которых отвечает за отдельные мелкие задачи. Например, один агент отвечает за проверку и приведение кода в соответствие со стилевыми правилами команды, другой — за замену устаревших конструкций на современные библиотеки, а третий — за создание интеграций на базе бизнес-логики и документации. Такой модульный подход открывает возможность сложного композиционного построения рабочих процессов — агентам поручаются небольшие, чётко определённые задачи, которые потом складываются в масштабные функции. Основная особенность такого подхода — итерационная работа на входных данных.

Пускай множество агентов параллельно производят разные версии решения; при обнаружении ошибок недостатков или неполноты контекста информация обратно передаётся на этап планирования и уточнения. Постепенно планы становятся более точными, а агенты — более эффективными. Таким образом, код сам по себе считается второстепенным; ключевой ценностью становятся именно шаблоны, инструкции и агенты, которые можно многократно использовать и усовершенствовать. Однако путь к полностью автоматизированной AI-фабрике, которая может заменить человека в написании и сопровождении кода, всё ещё продолжается. Текущие усилия сосредоточены на улучшении координации между агентами для более автоматизированного управления процессом, на выравнивании внутренних бизнес-документов и требований для повышения уровня абстракции, что ускорит работу AI.

Также важной задачей является оптимизация работы с биллингом и ограничениями токенов для разных провайдеров — это позволит не прерывать рабочий процесс при переключении между моделями и ресурсами. Преимущества такой фабрики очевидны: автоматизация рутинных и потенциально ошибочных частей разработки, улучшение качества продукта через строгий контроль и многократные проверки, а также возможность масштабирования и применения в самых разных проектах благодаря модульности и гибкой настройке агентских ролей. В то же время такой подход формирует новое отношение к программированию, где AI перестаёт быть просто инструментом генерации кода, а становится активным участником разработки, самообучающимся и самосовершенствующимся. В конечном итоге, личная AI-фабрика — это шаг к будущему, в котором программное обеспечение создаётся не ручным трудом, а продуманной и саморегулируемой неразрывной системой. Это революция в мире разработки и управления проектами, которая позволит создавать более качественные, надёжные и адаптивные решения с минимальными затратами времени и ресурсов.

Освоение и дальнейшее развитие такой модели — залог успеха и конкурентоспособности в условиях стремительного роста требований и скорости рынка технологий.