В современных бекенд-приложениях, особенно в масштабных системах с постоянно меняющимися базами данных, разработчики часто сталкиваются с ситуацией, когда новые поля в таблицах добавляются как nullable. Изначальная цель такого подхода — избежать блокировок и снижения производительности во время миграции, а также плавно внедрить новые данные без прерывания работы пользователей. При этом сама бизнес-логика быстро адаптируется для работы с новыми полями, а задачи по заполнению уже существующих записей запускаются в фоновом режиме. Казалось бы, задача выполнена, и можно считать работу завершенной. Но на практике нередка ситуация, когда поле так и остается в схеме базы данных nullable, хотя фактически в нем никогда не появляется null.

Почему это проблема и каким образом с ней бороться? Чтобы понять суть, важно вспомнить, как устроены ограничения в реляционных базах данных. Пометка поля как NOT NULL — это строгое ограничение, которое гарантирует, что в столбце не будет отсутствующих значений. Если бизнес-логика предполагает обязательное наличие данных, то и схема базы должна отражать это требование. Оставляя поле nullable, когда оно всегда содержит данные, разработчики создают «тихую неточность» в модели данных. Такая рассогласованность приводит к путанице при анализе данных, затрудняет написание валидирующего кода и усложняет поддержку.

Например, программист, глядя на схему, подсознательно готовится к необходимости обработки null-значений, что вызывает дополнительную нагрузку и риск ошибок. Еще более критично то, что в случае работы с внешними инструментами и интеграциями неочевидное различие между nullable и строго обязательным полем может привести к неверным предположениям и неправильному поведению системы в целом. Нередко причиной, по которой поле остается nullable, становится осторожность команды, боящейся вносить рискованные изменения в схему прямо на продакшене. Изменение поля с nullable на не-nullable требует тщательной предварительной проверки — все записи должны быть заполнены, иначе изменение вызовет ошибки. Из-за этого этот этап миграции иногда откладывается на неопределенный срок.

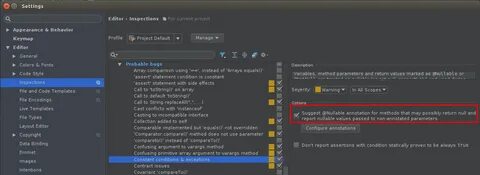

Но, откладывая такую работу, организация рискует накоплением технического долга, снижением качества и увеличением сложности поддержки базы данных. К счастью, есть способы выявить подобные расхождения автоматизированно и эффективно. Например, можно написать или использовать скрипты, которые будут сканировать все модели вашего проекта, выявляя nullable поля и подсчитывая долю строк, где присутствуют null-значения. Если для определенного поля процент пустых значений равен нулю, это означает, что данное поле можно безопасно сделать не-nullable, улучшив структуру данных. Для разработчиков на Python/Django подойдет скрипт, который обходит все модели приложения, проверяет атрибут null у их полей и с помощью запросов в базу данных подсчитывает фактическое количество null записей.

Результаты анализа могут быть интегрированы в отчеты или инструменты мониторинга качества данных. Анализ дает четкое представление о реальном состоянии информации и помогает целенаправленно планировать миграции и правки схем. Польза от подобных действий очевидна: повышение надежности и однозначности модели данных, упрощение бизнес-логики и уменьшение числа потенциальных ошибок. Более того, жестко заданные ограничения помогают базам данных оптимизировать хранилище и ускорить выполнение запросов, так как система знает, что столбец не нуждается в проверках на NULL. Практически, перед изменение поля на NOT NULL, необходимо убедиться, что в базе нет ни одной записи, где данный столбец пуст.

Как правило, это предварительный шаг выполнения задания на изменение схемы — так называемый backfill. Во время его выполнения вся существующая база данных наполняется корректными значениями нового столбца. После успешного заполнения и повторной проверки можно приступать к изменению схемы. Отказ от такой практики неизбежно приводит к накоплению несоответствий, которые в дальнейшем усложняют дебаггинг и вызывают ложные предположения в командах аналитиков и разработчиков. Важно осознавать, что подобные несовпадения особенно опасны в масштабных системах, где множество сервисов и микросервисов полагаются на достоверность схемы для построения процессов и принятия решений.

Поддержка актуальной и точной схемы — часть общей стратегии обеспечения качества данных (Data Quality). Для организаций, стремящихся к грамотной архитектуре и легкости поддержки, регулярный аудит nullable полей — одна из обязательных процедур. Помимо технических преимуществ, это также снижает риски при дальнейшем развитии продукта и упрощает onboarding новых сотрудников, поскольку документация и схемы базы становятся максимально прозрачными и понятными. В итоге, поля, которые остаются nullable, несмотря на отсутствие в них null-значений, — это нежелательный артефакт, который лучше своевременно исправить. Простой анализ существующих данных, правильное планирование миграций и последовательное применение изменений повысят надежность и предсказуемость базы данных, улучшат качество и безопасность приложений.

Чтобы с этим справиться, достаточно интегрировать проверку в процессы разработки и эксплуатации, обеспечить ответственное отношение к миграциям и никогда не забывать завершать работу полностью, а не оставлять ее на потом. Таким образом, вместо «тихой лжи» в моделях мы получим живую, честную и оптимальную структуру данных, способную эффективно поддерживать бизнес и технологические нужды организации. В мире, где данные играют решающую роль, такой подход означает уверенность и контроль — качества, необходимые для успешного роста и развития любого проекта.