Питание неандертальцев долгие годы оставалось предметом интенсивных научных споров. Одним из самых интригующих аспектов их диеты является обнаружение у них повышенных значений стабильного азотного изотопа δ15N в костной ткани, которые свидетельствуют о положении организма на вершине пищевой цепочки. Традиционно такие высокие показатели связывали с гиперкарниворами — животными, которые питаются почти исключительно мясом, например, львами, волками и гиенами. Однако последние исследования предлагают альтернативные объяснения повышенного δ15N у неандертальцев, и роль в этом процессе могут играть неожиданные факторы — личинки мух, обитающие на гниющем мясе, которое, предположительно, употребляли наши предки. Стабильные азотные изотопы уже давно используются в палеодиетологических исследованиях для оценки положения организма в питания цепочке.

Чем выше δ15N, тем выше трофический уровень животного, что означает потребление организмом продуктов с большим содержанием белка животного происхождения. Анализы изотопов у неандертальцев неизменно показывают δ15N, сопоставимые и даже превышающие показатели гиперкарниворов того же времени. Это наталкивало исследователей на вывод, что рацион неандертальцев был основан практически исключительно на мясе крупных млекопитающих — мамонтов, бизонов, оленей и прочих копытных. Тем не менее, глубокий анализ биологических и культурных факторов показывает, что неандертальцы не могли быть похожи на хищников с точки зрения своих пищеварительных и метаболических особенностей. Будучи приматами, физиология человека не приспособлена к устойчивому поеданию исключительно жирного мяса и мышечной ткани, поскольку высокий уровень потребления белка сверх определённого предела опасен и даже токсичен.

Известно, что взрослому человеку весом около 80 кг для поддержания здоровья необходимо ограничивать ежедневное потребление белка до примерно 300 грамм. Потребление значительно большего количества ведет к так называемому «кроличьему отравлению» — состоянию, при котором организм испытывает негативные последствия от избытка белка. Изучая способы питания современных северных охотников-собирателей, таких как инуиты, можно выявить сходные черты с тем, как, вероятнее всего, питались неандертальцы. Эти народы при нехватке ресурсов и больших объёмах добычи целенаправленно выбирают для употребления самые жирные части туши: мозг, язык, внутренности, жир, костной мозг. Остальное мясо — весьма бедное по содержанию жиров — зачастую оставляют собакам или же даже выбрасывают, так как организм человека на этом фоне должен получить калорийность не из белка, а из жиров и углеводов.

Такое разделение меню является важным аспектом сохранения равновесия между потреблением белка и поддержанием энергии в организме. Однако вопрос о том, почему у неандертальцев δ15N существенно превышает ожидания, остаётся открытым. Одним из новаторских предложений стало рассмотрение роли личинок мух — маггот — обитающих на залежах гниющего мяса. Палеонтологические и этнографические данные показывают, что охотники-предки неандертальцев, вероятно, хранили мясные запасы в виде сушеного, копченого или вяленого мяса с длительным сроком хранения под открытым небом или в различных естественных условиях, что неизбежно приводило к его порче и массовому размножению личинок мух на тушах. Ряд этнографических источников описывает, как индейские и арктические охотники не только не боялись таких магготов, но и сознательно употребляли их в пищу в сыром либо обработанном виде.

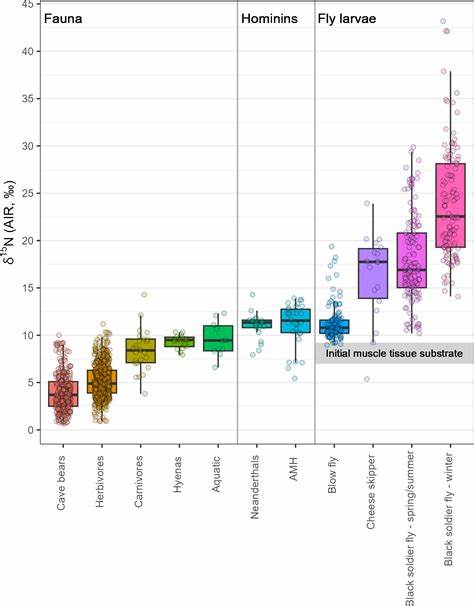

Для них личинки представляли источники легко доступного белка и жиров с высокой энергетической плотностью. Интересно, что такие продукты воспринимались не как пища для выживания, а скорее как деликатес, несмотря на характерный неприятный запах и «грязный» внешний вид. При анализе изотопных соотношений личинок мух, выращенных на разлагающейся мышечной ткани человека, было обнаружено исключительно высокое содержание тяжелого азота 15N — показатели далеко превышают как исходные уровни в ткани-хозяине, так и значения, характерные для большинства животных, включая гиперкарниворов. Причина подобного обогащения связана с процессами разложения и азотного цикла в субстрате, на котором развиваются личинки, а также с особенностями метаболизма самих насекомых. Значения δ15N у личинок варьируются в широком диапазоне — от 5,4 до 43,2‰, что затрудняет прямое сравнение с другими пищевыми ресурсами и свидетельствует о сложных биохимических процессах на различных стадиях разложения.

Наблюдения за развитием личинок показывают, что их изотопный состав изменяется на разных этапах жизненного цикла, а также в зависимости от сезона и условий разбора трупа. Например, личинки, собранные зимой, демонстрируют более высокие δ15N, чем собранные летом, вероятно, из-за длительности разложения и особенностей микробиологической активности в холодных условиях, а также различных адаптаций самих мух. Еще одним важным аспектом стало понимание, что подобные процессы не ограничиваются только мышечной тканью, но и затрагивают органы, жировые запасы, а также почву, насыщенную питательными веществами за счёт распада туш. Таким образом, личинки мух обладали высоким энергетическим и пищевым потенциалом и, самое главное, могли существенно влиять на состав белков, потребляемых неандертальцами, тем самым повышая их δ15N в тканях. Совместное изучение изотопных данных и этнографических записей позволяет предположить, что традиционные модели питания неандертальцев, рассматривающие их как строгих хищников, получают новое объяснение.

Высокие δ15N у неандертальцев – признак не столько исключительно мясного гиперкарниворного питания, сколько сложной пищевой системы, включающей использование запасенных, разлагающихся и зараженных личинками мясных продуктов. Такое питание позволяло неандертальцам компенсировать недостаток энергии благодаря жирам и получать питательные вещества из различных источников, включая богатые белком и жироисточником личинки мух. Понимание этих взаимосвязей меняет наше представление о поведении и адаптациях неандертальцев, делая акцент на не только рационе, но культурных практиках сезонного хранения и обработки пищи, которые оказывали прямое влияние на химический состав тканей. Этот сдвиг в интерпретации призывает ученых учитывать новаторские компоненты пищевой экологии древних людей и расширять рамки анализа с учётом накопленных данных из этнографии, биологии и изотопной химии. В целом, исследования стабильных азотных изотопов в личинках мух и связанных мышечных тканях дают важные ключи к пониманию питания и поведения неандертальцев, подчеркивая сложность их пищевой стратегии и поднимая новые вопросы о том, как охотники-предки приспосабливались к суровым условиям позднего плейстоцена.

В будущем комбинированные методы – включая дополнительные изотопные системы, анализ макроэлементов и продолжение этнографических сравнений – помогут лучше понять роль личинок мух и других нестандартных пищевых ресурсов в эволюции человеческого питания.