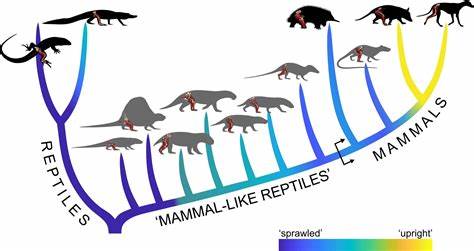

В мире шпионажа и разведки уровень технологий постоянно движется вперед, стимулируя создание все более миниатюрных и эффективных устройств для сбора данных и наблюдения. Одним из самых впечатляющих примеров таких разработок стал Insectothopter – микробеспилотный летательный аппарат, созданный Центральным разведывательным управлением США (CIA) в начале 1970-х годов. Этот аппарат представлял собой настоящую революцию в области миниатюризации разведывательных систем и стал первым в истории успешным примером полета беспилотника, имитирующего насекомое. Insectothopter был не просто шпионским устройством, а целым технологическим прорывом, который закладывал основу для современных микробеспилотников и дронов, используемых в спецоперациях по всему миру. История создания Insectothopter началась в эпоху холодной войны, когда потребность в скрытом и малозаметном сборе информации была как никогда высока.

Традиционные методы разведки с помощью крупных и заметных аппаратов часто подвергались риску обнаружения и нейтрализации. Это стимулировало ученых и инженеров обращать внимание на миниатюрную технику, которая могла бы незаметно проникать в охраняемые объекты, не вызывая подозрений. Идея замаскировать шпионское устройство под насекомое была не только инновационной, но и практичной: насекомые в повседневной жизни окружают человека, и их присутствие в помещениях или на улице не вызывает подозрений. Insectothopter представлял собой устройство размером всего 6 на 9 сантиметров с толщиной около 1,5 сантиметров. Первоначальная задумка заключалась в создании микродрона, который бы летал и управлялся подобно насекомому, в частности, имитируя движения стрекозы.

Внешний дизайн позволял ему выглядеть естественно, а движущиеся крылья максимально точно воспроизводили полет насекомого, что устанавливало уровень маскировки на новый уровень. Внутри компактного корпуса размещались миниатюрный двигатель и система управления, а также микрооборудование для съемки и передачи аудио и видеоданных в режиме реального времени. Двигатель Insectothopter работал на небольшом количестве газа, который приводил в действие крылья, заставляя их быстро взмахивать. Излишки газа выталкивались сзади, создавая дополнительную тягу для движения вперед. Такая конструкция позволяла аппарату достигать невероятных для своих размеров скоростей и мобильности.

В том числе, аппарату удавалось совершать полеты по сложным траекториям, что делало его полезным для ведения разведки в помещениях и на открытых пространствах. Однако, несмотря на инновационные технические решения, аппарат имел и ограничения. Наиболее значительным была проблема управления Insectothopter при наличии ветра или воздушных потоков. В сильном сквозняке или при смене направления ветра управление становилось крайне затруднительным, что ограничивало применение аппарата вне помещений или на открытом воздухе с переменчивыми погодными условиями. Интересно, что первоначальная разработка использовала прототип, замаскированный под шмеля, но последующая версия с дизайном стрекозы оказалась более удобной для маневрирования и управления.

В целом, Insectothopter демонстрировал возможность компактного разведывательного аппарата, который обладал по-настоящему уникальными характеристиками, открывая путь для использования микроразмерных дронов в оперативной деятельности. Технологические решения, применённые в Insectothopter, оказали большое влияние на дальнейшее развитие бесшумных и малозаметных беспилотных летательных аппаратов. Современные минидроны, применяемые в разведке и специальных операциях, используют идеи, заложенные десятилетия назад. Развитие материалов, микроэлектроники и систем передачи данных позволило значительно расширить функционал таких устройств и повысить надежность и эффективность их использования в полевых условиях. Внедрение микробеспилотников типа Insectothopter в разведывательные операции изменило взгляд на способы ведения коммуникаций и сбора информации.

Вместо громоздких и заметных устройств стали использоваться крошечные аппараты, внешне максимально приближенные к естественной окружающей среде. Такая маскировка существенно снижала риски обнаружения и повышала шансы успешного выполнения миссий. Это стало особенно актуально в городских условиях, где постоянное присутствие человека в сочетании с разнообразием естественной живой среды создавало множество возможностей для скрытного наблюдения. Хотя Insectothopter и не стал массовым продуктом, его значение в истории разведывательных технологий нельзя переоценить. Он показал, что существуют возможности создания летательных аппаратов микроразмеров с полностью функциональной системой управления и приводом, которые могут служить эффективными инструментами для разведки и разведывательных миссий.

Работа над этим микродроном стимулировала исследования в области микроавиации и помогла определить путь развития новых поколений беспилотных систем, которые имеют широкие перспективы применения не только в военной и разведывательной сферах, но и в гражданских областях, включая спасательные операции, экологические исследования и мониторинг окружающей среды. Сегодня, учитывая бурное развитие технологий беспилотников, можно с уверенностью сказать, что идеи, заложенные проектом Insectothopter, нашли свое продолжение и развитие в современных микробеспилотниках, которые используются во всем мире. Их масштаб и качество систем управления постоянно совершенствуются, что делает возможным выполнение еще более сложных задач в самых различных условиях. Воздушные разведывательные аппараты, имеющие размеры и форму насекомых, остаются уникальной технологической темой, вызывающей интерес как у разработчиков техники, так и у специалистов по разведке. Таким образом, Insectothopter является не только памятником инженерной мысли ЦРУ и офиса исследований и разработок США, но и символом стремления человечества к созданию максимально эффективных и незаметных методов сбора информации.

Его история напоминает о том, как важны инновационные подходы к решению задач безопасности и разведки, и как даже самые маленькие устройства способны играть ключевую роль в глобальной системе международной безопасности и шпионажа.