Американское общество часто кажется сложным и противоречивым организмом, где многие явления, удивительные с точки зрения внешнего наблюдателя, воспринимаются как обыденность. Один из таких парадоксов — равнодушие большой части населения к вопросам, которые в других странах вызывают бурные общественные дискуссии. Особенно ярко это проявляется в отношении к криминалу, коррупции и институтам власти. Почему же в Америке существующие проблемы вызывают такой небольшой отклик, или, как принято говорить, «никому не интересно»? Чтобы понять это, необходимо взглянуть на феномен, который проник в культурный и социальный слой общества на протяжении последних нескольких десятилетий — эффект массовой криминализации и его влияние на восприятие закона и морали.За последние семь десятилетий в США сформировался так называемый «Тюремный индустриальный комплекс», который радикально изменил отношение общества к преступности.

Это особая экономическая и социальная система, при которой заключение людей становится не просто мерой наказания, но и важным рычагом экономической выгоды, социальной регуляции и политической манипуляции. Эффект «войны с наркотиками» стал главной движущей силой этой системы — огромные массы людей были вовлечены в круговорот уголовного преследования за нарушения, которые в других странах либо не считаются преступлениями, либо воспринимаются гораздо мягче. Как результат, статистика показывает, что количество американцев с судимостью приблизительно равно количеству тех, кто имеет высшее образование. Это невероятное соотношение резко меняет общественное восприятие криминала.Когда подавляющее большинство общества сталкиваются с тем, что многие из их знакомых, родственников или даже они сами имеют уголовное прошлое, понятие «преступник» теряет свой прежний моральный вес.

То, что раньше было мощным инструментом осуждения и социальной стигматизации, превращается в норму жизни. В такой ситуации обвинение кого-то в криминальности перестает быть эмоционально заряженным или социально значимым. Логично, что обвинения в уголовных нарушениях не вызывают сильного отторжения и зачастую воспринимаются как формальность или даже дикость внешнего наблюдателя.Ситуация усугубляется тем, что в американской культуре долгое время существовала двойная мораль — известные личности, политики и артисты, совершавшие различные преступления, тем не менее воспринимались и воспринимают себя как успешные и уважаемые люди. Эта неоднозначность дает основания для распространения равнодушия к статусу криминала как морального слабого места.

В обществе видят, что известные и влиятельные люди тоже преступники, а это значит, что и обвинения в криминальности можно просто игнорировать. Культура двойных стандартов и лицемерия закрепляется и получает распространение среди обычных людей.Поддерживает этот размытый моральный императив также сложное отношение к полиции и системе правосудия. Многочисленные случаи насилия, злоупотребления властью и несправедливости заставили значительную часть населения испытывать недоверие и страх по отношению к этим институтам. Это недоверие выражается и в том, что многие люди, будучи потенциальными или реальными участниками правонарушений, проявляют пассивное соглашательство с существующим положением дел.

Они одновременно и боятся, и уважают полицию, но чаще всего их уважение является формальным или продиктовано необходимостью, а не искренним признанием авторитета. В итоге многие американцы чувствуют себя заложниками и партнерами в системе, которая одновременно их наказывает и использует.Еще одним важным фактором выступает политика и риторика, применяемые в общественных дискуссиях. Когда ключевым аргументом морального осуждения становится «он преступник», а партия, группа или СМИ начинают свою критику с подобных заявлений, это вызывает обратный эффект. Учитывая, что большинство уже все равно считают себя или знают много таких «преступников», подобная риторика звучит как «бла-бла-бла» — пустой звук, не способствующий убеждению и не усиливающий враждебность.

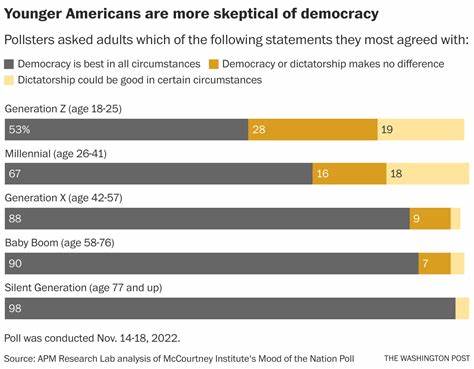

Такой подход демотивирует и снижает доверие к критикам, поскольку «криминал» перестает быть осознанной проблемой и превращается в клише, используемое для недружелюбных напоминаний и стигматизации, которые никто больше не воспринимает всерьез.Это объясняет, почему в некоторых крупных политических выборах обвинения в преступности отдельных кандидатов не являются значимым фактором для большинства избирателей. Люди игнорируют эти характеристики, поскольку они сидят глубоко в их подсознании — почти все считают себя либо причастными к каким-то нарушениям, либо знают других, кому это знакомо. Поэтому заявления о криминале звучат не как причина не голосовать, а как банальность, в которой потерялось первоначальное значение.Важно также понимать, что многие американцы перешли к негласному соглашению «притворяться, что заботятся» о криминальном поведении.

Это соглашение помогает сохранить некий моральный каркас общества, где осуждение преступности формально поддерживается, но при этом в реальной жизни его соблюдение становится поверхностным и избирательным. Это позволяет людям не входить в конфликт с собственным опытом и окружением, одновременно поддерживая иллюзию правопорядка и социального контроля. Такая двусмысленность затрудняет проведение приемлемой для большинства стратегии борьбы с преступностью и перекраивает политическую и социальную риторику в сторону менее прямых и более сложных аргументов.Всем этим объясняется, почему сильные заявления, типа «он преступник», едва ли срабатывают в качестве убедительного аргумента. Для того чтобы вызвать истинное внимание и мотивацию к действию, критики должны подкреплять свои доводы более серьезными обвинениями, которые менее распространены и более вызывают тревогу у общества, например, обвинениями в сексуальном насилии или иных серьезных нарушениях.

Обычно именно такие темы поднимают градус обсуждения и привлекают внимание, так как они выходят за рамки повседневного опыта и усиливают эмоциональную реакцию.Из-за «войны с наркотиками» и жёсткой правоохранительной политики американское общество медленно, но верно пришло к пониманию, что закон справедливо применяется далеко не ко всем, и порой становится инструментом несправедливого давления на определённые социальные группы. Это порождает ощущение отчуждения, неверия в институциональные механизмы и снижает политическую активность. Люди все больше используют утилитарный подход — выбирают то, что кажется им наиболее выгодным или удобным, а не то, что соответствует строгим моральным нормам.В ретроспективе можно сказать, что массовая криминализация и снижение доверия к системе правосудия сделали преступность частью повседневности американцев.

Они сталкиваются с этим ежедневно, но воспринимают как что-то обыденное и не заслуживающее особого внимания или эмоционального отклика. Это социальное «привыкание» к криминалу, можно сказать, усыпляет реакцию и формирует своеобразную культурную апатию.Подводя итог, важно отметить, что большинство академических и общественных дискуссий касаются того, как преодолеть данную ситуацию и вернуть общественное уважение к праву и справедливости, создать среду, где преступления действительно будут осуждаться и вызывать социальный резонанс. Для этого необходима не только реформа уголовного права и правоохранительной системы, но и изменение социальной риторики, образование, повышение уровня осведомленности и критического мышления среди населения.Только комплексный подход, учитывающий исторические, культурные и социальные особенности, способен переформатировать традиционные представления американцев о криминале и власти, сделав их более ответственными и чуткими гражданами общества.

Пока же равнодушие к некоторым проблемам в стране продолжит существовать, подпитываемое многолетними условиями и привычками, влияя на политический выбор и общественную динамику.